「では、お願いします。」

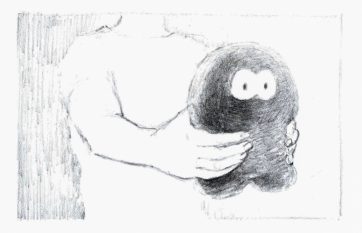

僕は腕の中に抱えていたはてなを差し出した。

白衣を着た人がそれを両手で受け取って、薄汚れた秤にそっと乗せる。

「うーん、残念。もう少しといったところですね。」

「はぁ。そうですか。」

「見た目は大きいのになあ。」

また来てください、の一言を添えて、手馴れた様子で僕のはてなは返される。

「次の方。」

すぐさま別の人が入ってくる。

同じようにして、抱えていたはてなを差し出す。

「よろしくお願いします。」

「はぁい。」

今度のはてなは、ぐるん、と跳ねるように針を傾けた。

「あら、合格ですね。隣の部屋へどうぞ。」

「ありがとうございます!」

合格をもらったその人は嬉しそうに隣の部屋へ向かっていった。

隣の部屋からは何人もの人々の泣き声が聞こえる。しばらくすると、さっきの人の声も混ざりだした。

ここでは、その部屋に入れる人だけが、「 」と言うことを許される。

僕のはてなはまだ足りなかった。

自分ではずいぶん重く感じるんだけど、なんだか中身がないみたいに軽いそうだ。

隣の部屋から聞こえる泣き声は高らかに、堂々とした佇まいでその音を響かせている。

その音を避けるように外に出ると、僕ははてなを抱え直した。