しょぼい喫茶店に立っていたころ、ときどき「どんな場を作りたいと思っていますか」とか「どういう場づくりを心がけていますか」とかたずねられることがあった。いざそう聞かれると困ってしまう。「作りたい場」のすがたというものが、わたしにはとにかくなかった。

お客さんとして訪れてくださった方の中には、そう言うと意外に思われる方もいるかもしれない。「くじらさんの作る場が好きです」と伝えてくれたお客さんもいることを思うと、これは申し訳ない告白のようにも思えてくる。でも、ないものはないのだから、しかたない。

そもそも、「場づくり」をする人は、自分のつくりたい場を明確に思い描いていなければいけないものなんだろうか。実際、そういう宣伝文句を掲げた場もよく見かける。どういう人向けのどういう場であるか、それをなぜ自分が作りたいのか。そういう情報を場をひらく側として発信することは、いまやほとんど場づくりの必須事項のように扱われていそうだ。

しょぼい喫茶店でのわたしの営業日では、とくに対象層を絞っていたわけでもなく、来る人に共通の目的があるわけでもない。ただ、わけもなく人が集まっておしゃべりをしている、というような感じだったから、世の中にあふれている宣伝文句のなかでは、「誰でも来られる居場所」だとか、「交流できるスペース」というようなのが近いだろうか。わたしも、そんなふうに宣伝したり、意識的にそういう場に向かっていこうとすることも、やろうと思えばできたのかもしれない。

しかし、はたして、「誰でも来られる場所」といわれて、ある喫茶店に立ち寄ってみたい、と思うだろうか。わたしはこういう物言いがたいそう苦手で、仮にある場所にすこしくらい興味を持ったとしても、「居場所」とか「交流」とか書かれていると、即座に尻込みしてしまう。友達のいない、居場所や交流にとぼしい青春時代を送ったからだろうか。そういうあかるい言葉を見ると、そのあかるさに弾かれてすみっこに座っている自分のすがたを、反射的に思い浮かべてしまうのだ。

居場所や交流にとぼしい青春時代、といったが、それは正確ではない。居場所や交流は、いつでも目の届くところにいくらでもありあまっていて、そのうちのひとつもわたしのものではなかった。わたしにはそのことこそが耐えがたかった。まったくどこにもなければ、かえって楽だったはずだ。だから、成年となったいまでも、それらが怖いのだろう。

◆

そういう気むずかしい性分であるから、自分のひらく場にはどうしても宣伝文句を書けなかった。わたしは一介ののんびりした店員にすぎないとはいえ、営業日には店員はわたししかいないのであって、そこがわたしのひらいている場であることからは逃れられない。そこでわたしが、「ここはこういう場ですよ」と言いきってしまえば、それなりの影響力を持ってしまうだろう。

そういうわけで、わたしは徹頭徹尾あいまいな態度をとることにした。そのかわり、最低限のルールだけは心のなかで定めていた。ルール、というよりも、禁則のようなもの。

第一に、できるだけだれのことも疎外しないこと。来てくれたお客さんに、自分は場違いだと思わせたり、来たことを後悔させるのはいやだった。

そのためにまず、メニューを考えるときには、日常の食事の範囲内に収まるくらいの値段に統一した。それから、「場の詩プロジェクト」と名づけた企画を作るとき、前提知識や準備を必要としない、その場でだれでもはじめられる遊びに限定した。「あるバンドについて語る」とか「本を一冊持ってきて紹介する」みたいなのではなく、「あたらしい名前を名乗る(第一回参照)」とか、「敬語を使わずにしゃべる」とか、そういうの。前者のマニア的なイベントはほかの場所でもたくさん行われているので、わざわざわたしがひらく必要がなかった、ということも大きい。

そして、いちばん気をつかっていたのが、常連さんにしかわからないような話をしない、ということ。毎週カウンターに立っていると、どうしてもお互い見知った顔も出てくるし、常連のお客さん同士が知りあいになることも多い。そうすると、常連さんにとってはどんどん居心地の良さは増してくるだろうけど、逆に初めて来る人にとってはどんどん居づらい場所になってしまう。わたしだったらそんな喫茶店に行くのはいやだ。なので、常連さん同士が話しはじめるとわたしは会話から落ち、どこにも属さないフラットな状態でいられるように気をつけていた。

搾取をしない、ということもたいせつな禁則だった。これは、払ったお金の額によって態度やサービスを変えない、ということだ。自分では言葉にするのもおそろしいが、「くじらさんのファンで会いに来ました」と言ってくれるお客さんがしばしば訪れたので、ともすると怪しいビジネスになりかねない。そうなることを防ぐために、その人がお金をいくら払ったか、ということを、基本的にはわすれて過ごすことにしていた。

それから前述した、「こういう場にしたい」という方向性を持たない、ということ。場の責任者であるわたしが「こういう場にしたい」と思っていたら、それはかならずどこかで押しつけや決めつけになってしまう。しょぼい喫茶店にはしばしば相談ごとが持ちこまれることもあって、押しつけや決めつけはもっともおそれるところだった。わたしがこういう禁則を持って動いていることすら、ほとんど口には出さなかったと思う。

◆

いってしまえばただの喫茶店なのに、考えすぎだと思うかもしれない。わたしがこんなふうに禁則を定めたのにはわけがある。しょぼい喫茶店の、とくにわたしの営業日の集客方法は、個人経営の小さな喫茶店としては少し特殊だ。お客さんのほとんどを、すこし離れたところからわざわざ来てくれた方が占めている。もともとツイッターがきっかけで開業した喫茶店だからということもあり、SNSが主な集客源だったからだ。わたしも、自分の営業の宣伝はほとんどSNSだけで行っていた。たまたま近所に住んでいるお客さんもいたけれど、その人たちも通りがかって知ったとか近所で喫茶店をさがして知ったとかではなく、SNSでわたしや「しょぼい喫茶店」のことを聞きつけてやってくる。

そんなふうにはじめて来てくれるお客さんは、みんなどこか緊張している。インターネット上で見ているだけでもよかったのに、わざわざお金と時間をかけて、新井薬師前というマイナーな駅までやってきたお客さんだ。それは多かれ少なかれ勇気のいることだったろうと思うと、わたしはいつも感嘆する。そして、ふしぎとそういうお客さんたちはみな、どこかでちらほらと自分がしょぼい喫茶店やわたしを「見つけた」ことを語りはじめる。まるで、この秘密基地への切符を得たことを話してくれるように。

そういうお客さんたちだから、とても無下にはできない。それぞれ、インターネット上だけでは得られないなにかを期待して、ここに来ているのだ。もちろんその期待にすべて応えられるわけではないけれど、でも、わたしもまた、インターネット上での他者との関わりとは別のものがあると信じてカウンターに立っている、というのも事実だった。

だからきれいごとでなくお客さんひとりひとりを大切にしたいけれど、誰かを大切にすることはつねに他の誰かを無下にすることと紙一重であって、むずかしい。かといって、全員に同じように接する、というのは、それはそれのさみしさを与えることがあるだろう。

そうやって悩んだ結果できたのが、理想もキャッチフレーズもなく、ひそかな禁則ばかりがたくさんある、ないないづくしの場づくりだった。

◆

すると、どういうことが起きるか。

わたしはずっと曖昧に構えているので、お客さんが黙っているほうがいいとかしゃべっているほうがいいとか、そんなことも決めていない。「秘密基地」的な親近感からかおしゃべりする人が多いので、おしゃべりで遊ぶ企画をつくりがちだったけれど、それもべつにやらないならやらないで良いと思っていた。疎外をしない、搾取をしない、方向性をもたない、「ない」が多い分きゅうくつにならないよう、最低限の禁則以外はほとんどのことをオッケーと見なしていた。

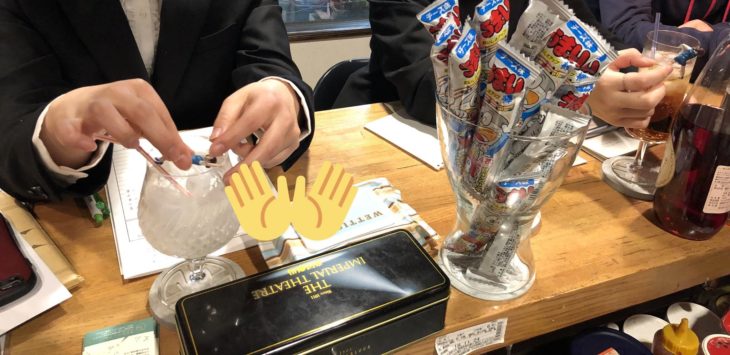

そうすると、当然、集まるお客さんによって、営業の雰囲気がまったく変わることになる。これはブランディング的にはあまりいいことではないのかもしれないけれど、わたしにはたいへんおもしろかった。全員が大声で笑っている日もあれば、全員が黙々とそれぞれなにかを見ている日もある。かと思えばまったく空気を読まないお客さんがずんずん入ってきたりして、それもまたそれならそれでかまわない。すると常連さんも、常連にもかかわらずなんとなくいつもものめずらしそうにしている。それもまたおかしい。

おずおずとやってきたお客さんどうしが、好き勝手に過ごしながら、それでいてお互いに影響を受けあう。そうして場が大きな生きもののようにうごめくのが、わたしにはこのうえない場づくりの楽しみでもあった。