なかなか寝つけない夜には、血液が自分の体内をめぐる動きを感じる。静かに、ゆっくり、トッ…トッ…と音がするような。血液についてこんなことを考えているうちは、まだ眠りに落ちることはできないだろうな…なんてぼんやり思いつつ、眠気の糸口を掴まえるために、ひっそりと呼吸をしながら横たわる。

眠ろうとすると、眠れないという事実に失望を抱いてしまい、心臓の鼓動が早くなって頭が覚醒し、かえって眠りからは遠ざかる。意識は起きていても、身体が横になって静かにしていれば、疲れはとれるのだから、と自分に言い聞かせて、まるで眠ったようにして、目を閉じて横たわりつづける。

これまでの経験上、眠りの直前には、意識がふたつに分裂する。眠れない数時間をうつらうつらしていると、あるときふと、自分の意識が異なるふたつのことを同時に考えているのを発見する。この状態がやってくれば、もう眠ったも同然ということになる。あとはもう力を抜いて、暗闇のなかで、意識も身体も重力に任せてしまう。

逆に、意図的に意識をふたつに分裂させることで、眠りに早く到達できることにも、最近になって気づいた。すぐにストッと眠りに落ちるわけにはいかないけれど、うつつと眠りの境界を行ったり来たりしながら、眠りの糸口を探しているようなとき、意識の分裂は、眠りのための最後の決定打になる。

今でも思い出せる、ある眠れない夜には、まだこの意識の分裂を発見していなかった。それはちょうど6年前の3月の、わたしがまだ六本木で会社員をしていたときのこと。

その日、わたしは家まで帰ることができずに、エレベーターの止まった会社に引き返し、15階分くらいの階段を登って、オフィスに泊まることにしたのだった。東北のほうで大きな地震があって、首都圏の電車は軒並み止まっていたから、わたしと同じようにオフィスで夜を明かすことにした人たちが、ぱらぱらと見え隠れしていた。

早々とミーティングスペースのソファの上に寝転がって、頭からブランケットをかぶって、眠ろうとした。でも、慣れない場所でもあるし、さっきまで読んでいたドストエフスキーの『悪霊』の場面が思い出されたり、まるでつくりもののような津波の報道映像が頭をよぎって、なんだかなかなか寝つけなかったのだった。

浅く短い眠りの空白をはさみつつ、並びのソファにほかの人が横たわったり起き上がったりする気配を感じながら、わたしの意識はまだうつつをさまよっていた。そして何度か、余震に揺れるブラインドが、アルミの窓枠を規則正しくゴッゴッと叩き、それにあわせて、ブラインドの羽根がかすかにシャッシャッとふるえる音が聞こえた。

今でも、たとえば風に揺れたブラインドがこの音をたてたりすると、わたしはあの夜のことを思い出し、知らずと心臓の鼓動が早くなるのを感じる。

とはいえ、わたしは眠りとの相性は良いほうで、なかなか寝つけない夜というのはあまりない。むしろ全体的に、睡眠というのは、どうしてこんなにも気持ち良いものなんだろう、と思う。

眠気に捉えられると、波立った水面がだんだん静かになっていくように、血液の動きが感じられなくなっていく。手足は徐々に重さを失って、全身に偏在していた意識が1点に集まってくるような気がしてくる。呼吸に向けていた意識は最初に干上がって、そうなれば後はもうすみやかに、次々と全身に眠気が染み込んでいく。

誰かの隣で寝ているとよくわかるけれど、人が眠りに入る瞬間には、ほんのすこしだけ、身体がふるっと痙攣する。わたしは、かすかな意識の消え残りで、自分自身に対してもこの痙攣を感じるときがある。そんなときには、「あ、今わたしは眠ってる」と、よく考えてみると不思議なことを思う。

——

夜中にふと目が覚めるのも、なんだかとてもおもしろいものだと思う。

京都に越してきてから住んだ家は、いずれも線路に面していた。5-10分おきくらいに、外をゴーッと電車が通る音が聞こえる。もし、夜中にふと目が覚めて、しばらく待っても音が聞こえなかったら、それはもう終電の後で、時計を見なくても午前0時をまわっていることがわかる。

あるときは、静まり返った部屋の中でなければ聞きわけられないくらい小さく低い音で、お寺の鐘が聞こえてきたこともあった。枕元に置いたスマートフォンで時刻を確認すると、ちょうど0時になったところだった。夜はいつも早く眠りにつくから知らなかったけれど、日付が変わる時刻に、毎日、鐘が鳴っているのかもしれなかった。

夜中にふと浮かび上がってきた意識は、明かりや思索の興奮で邪魔しなければ、またすっと眠りにのなかに吸い込まれていく。ふと目覚めた意識が眠りにふたたび吸い込まれるあいだの、静かな安息の時間を、わたしはけっこう気に入っている。

——

ところで、わたしがまだ小さかった頃、何かの本で「足のばし」のことを知った。夜、布団に入ってからする遊びで、自分の足がどんどんのびていって、布団をでて、玄関を過ぎ、表の通りから学校まで行き…というように、のびた足だけが外をさまようのを想像する。

最近はあまりやらないけれど、これまでに、この遊びのおかげで、いくつもの眠れない夜が救われたように思う。夜の街を越えて、足はどこに行ったって良いのだった。

……ある夜、わたしは、隣に横たわる恋人に、「足のばし」のことをぼつりぽつりと話す。そして、なかなか寝つけない夜にどうするかを尋ねる。

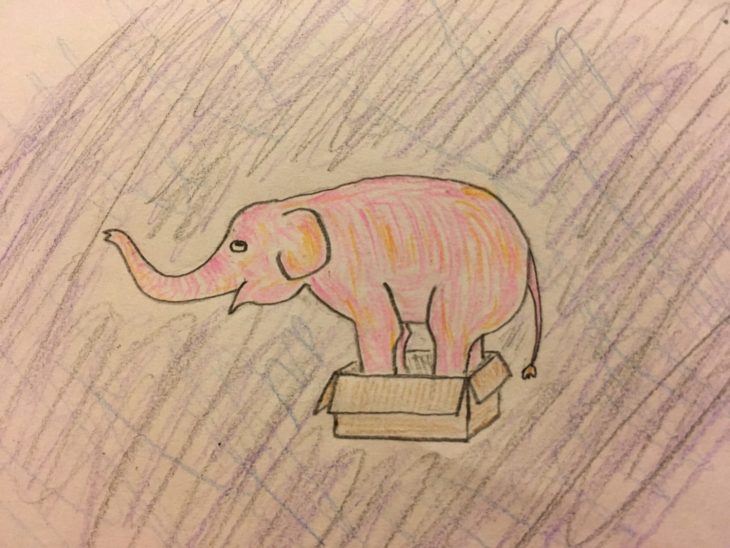

恋人は、「段ボール箱」と答える。

「段ボール箱…?」

「そう、そこに、いろんなものをどんどん放り込んでいくの。宿題とか、悩んでいることとか、考えないといけないこととか」

「なるほど… 家とか象とかも?」

「象! …そうね、放り込んじゃおうか」

……段ボール箱に象を放り込んだわたしたちは、そうしていつしか眠りに落ちる。