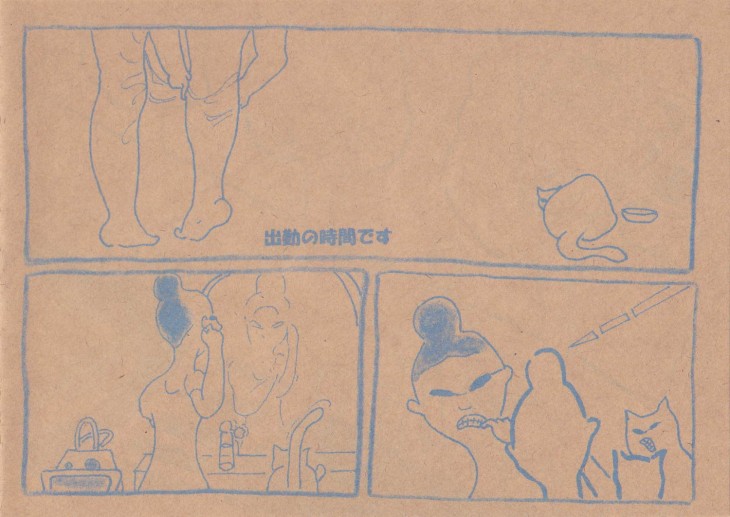

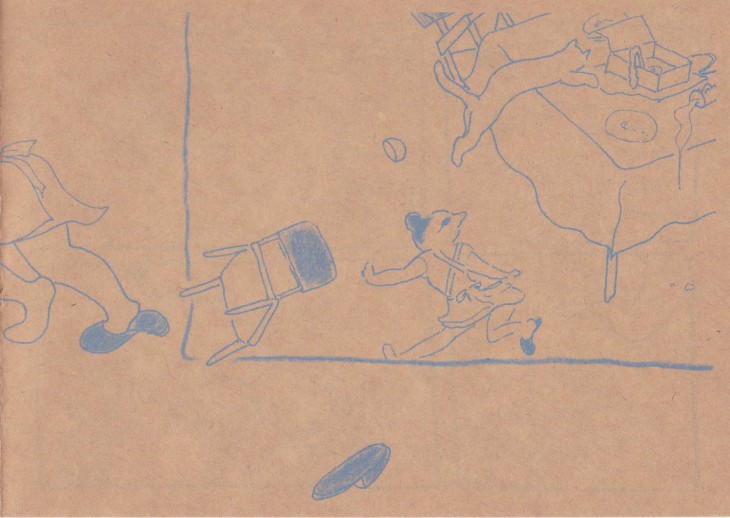

ドはドーナツのド!わたしが初めて一人で作ったおやつはドーナツだった。最初に、本からノートに作り方を書き出し、頭の中へ手順を入れる。溶かしバターを作り砂糖を混ぜていく。次に卵を入れる。ふるいにかけた小麦とベーキングパウダーを入れて生地を作っていく。どうやってあの◎を作ったのか、先に丸いガラスのコップで外縁くりぬき、後から赤い食卓塩の蓋を使い、真ん中に穴をくりぬいた。そして、油で揚げる。今ならネット環境は充実してるし、電子レンジはあるし、百円ショップもあって、失敗を減らすアイテムが整っている。失敗しない文化を形成しているとも言える。器用や不器用さが問題にならない。しかし、何もないところに工夫して作ってしまう魔法は、もうそれだけで、母を母たらしめてくれた。

作るモチベーションの脇に、いたずらっ子のような母がいて、わたしは小さな男の子ように惑わされる。母を真に受ける。わたしは、病んだ妹を通してから、はじめて母の女らしい嘘を認識した。

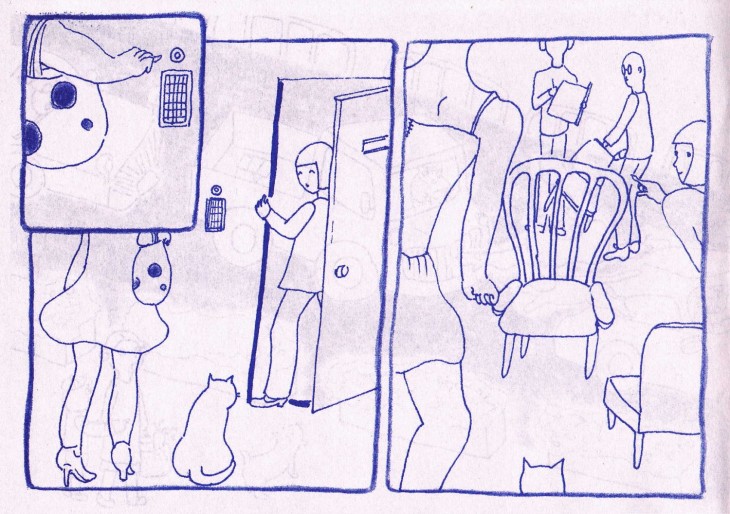

こういうことだ。母は、わたしに母の理想を語る。妹は、母に決して言えない本音をわたしに語る。身内なので、どちらも自己中心的に縷々語るが、孤独な見栄もあるのである。話しの中に時折紛れ込む、本筋とはまるで関係のない、見栄や傷つき易さこそが彼女たちの表現だ。それを分かりすぎても、分からなさすぎても拙く、父は一貫して気づかない振りをする。受け止め方が分からないのかもしれない。なので、「ボクは間違っていない」という宣言の下、父シャッターは、いつもがらがらガッシャーンと閉じられるのである。

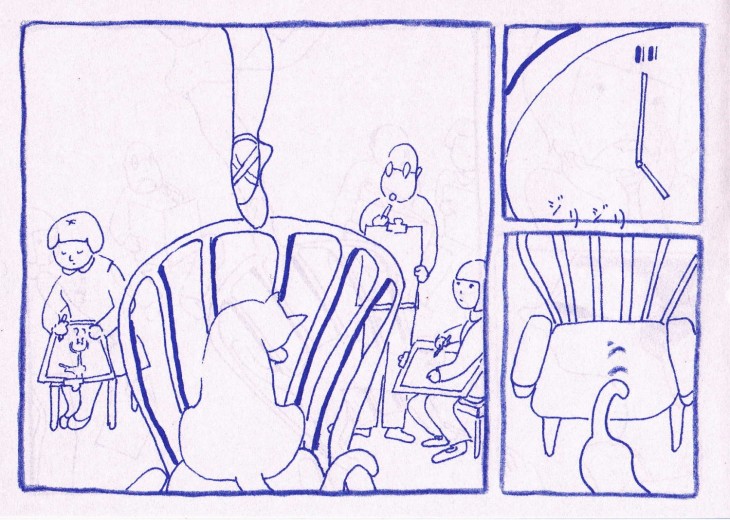

わたしたちは、長いあいだ「誰が正しいのか劇場」というものを無駄にやっていた。正しく振る舞えば正しい結果がついてくるはずで、家族はその正しさのために存在する的な、何やら新興宗教っぽかった。バグというか、個人的な感情を吸収し気が紛れるような、楽しく愉快になることにうつつを抜かしていけない。母はそれに仕える神官である。今から16年前の話しだ。良くない前兆はあったが寧ろ見ない努力をした。認めてしまえば、父の「正しい劇場」が否定され、権威は地に落ちるからだ。田舎は権威で出来ている。

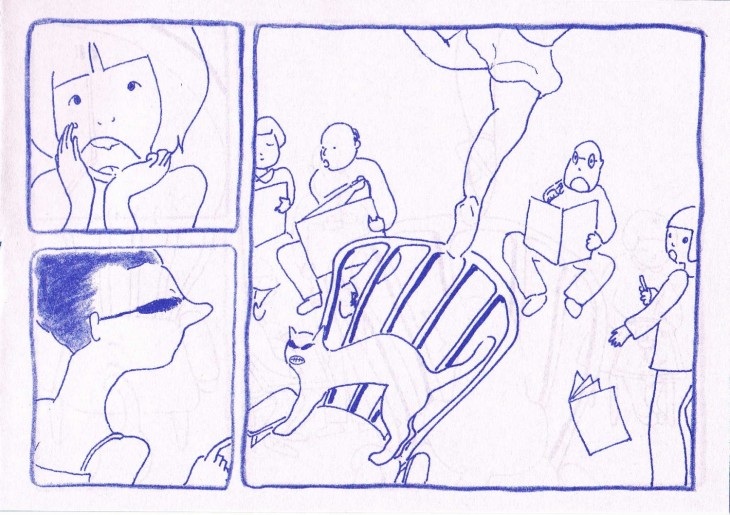

妹は、お産のあと、しばらくしてから体調を崩した。育児の疲れ以外にも、原因はおそらく複数あったろうと思われる。あるいは、何かが少し違っていれば平気だったかもしれない。しかし、当時わたしたちが夢中になってやったのは、素人探偵の原因探しである。もっと言えば、驚いた自分を慰め、代わりに責めるべき相手の発見である。確かに両親にはそれぞれ四分の一ずつの責任があったし、妹のつれ合いにも四分の一、残りの四分の一は何か分からないから他人の助けが必要なところだった。けれども、他人の助けというドーナツの穴に相当する部分が、著しく欠けていたのだ。父の「正しい劇場」において、他人は、彼の演技を邪魔するヤツなんである。空気の通らない状態にあるのが拙くても、 「誰が正しいのか劇場」を止めるまで、さらに時間が掛かった。主人公は父、テーマは「正しさ」とその遂行。本気なのか?

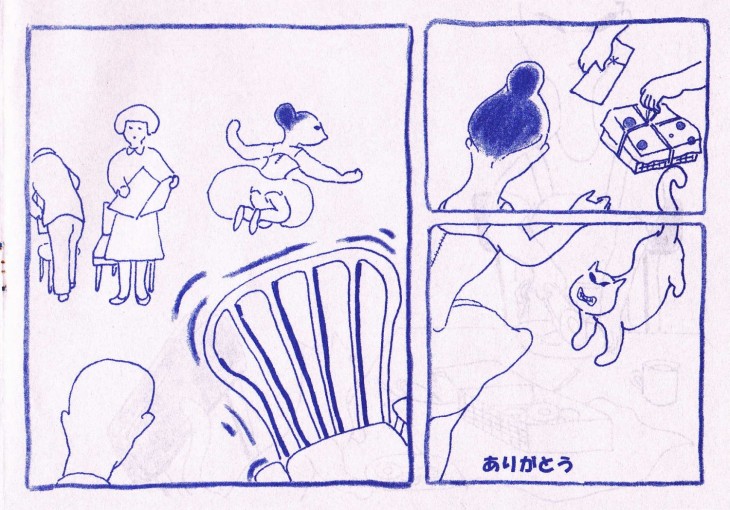

ぜひとも他人が必要だった。母は、せっかく呼んだ保健婦さんが役に立たない言う。何しろすぐ解決したい。また、わたしが帰省するまでおかしなところはなかったなんて言う。にこにこと愛想笑いを浮かべつつも机の下で足を踏まれている気分だ。父は、妹が言葉に詰まり「すみません」を連発するのを、習慣で謝る日本人的な反応なのだと言う。「正しい劇場」では異変を異変と認めない。

妹の病気を震災に譬えるなら、起こったことを受け止めるということがなかなかできず、犯人捜しと責任のなすり合いばかりをしていた。誰かだけが悪ければ、自分に原因がないことが確証できて、それが安全圏というわけ。「正しい劇場」を邁進していたため、直線的に幼稚で、父のコピーはコピー以上の発想が出来ない。「悪いひと」を攻撃すれば速やかに解決するはずと思っていた。他人が必要なのに他人が入る余地がない。どうにも「誰が正しいのか劇場」を終わりにしなければいけない時が来ていた。そういうことなのだが、悪習でも、長く続いてきたものを止めるには不安を伴う。

相談に乗り疲弊していたある日、「おねいちゃんが陥れたんだね」という電話が掛かって、そのままいきなりプツッと切れた。もうもう姉妹の縁を切ろうかと思ったよ。そのあと、母に注意されたらしく、謝罪の電話が掛かってきたが。親は非常に動揺ていて、その動揺に感染した妹から、「誰が正しいのか劇場」を破壊するのは悪という指令が飛んできたのに違いない。

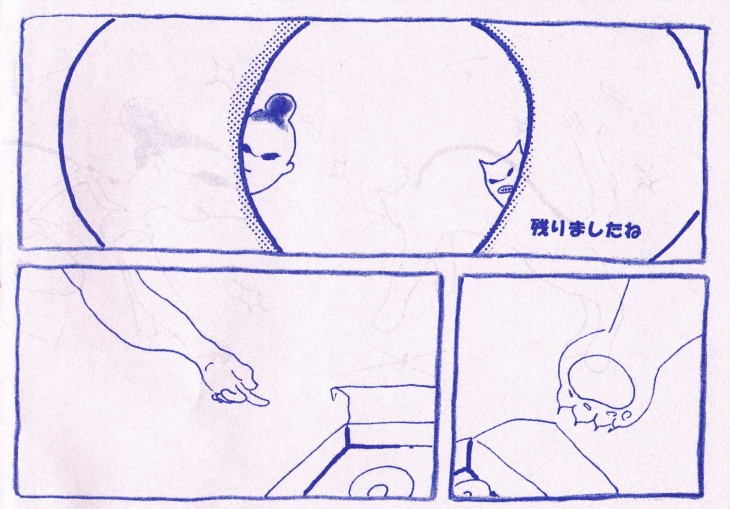

あの時から、わたしの世界観は徐々に変わった。真実は、思いの外世界を救わなかった。真実に罪はないが、まだ準備ができていないところでは、ただただ動揺に覆い尽くされてしまう。わたしにとって、起こったことを受け止めるということは、真実の効き目の無さを受け入れることだった。本来なら励まして助け合うべきひとたちなのに、ショートして悪化する妹とはべつに、家族の構成員ひとりひとりが現実を見ない努力をする。精いっぱいか弱い自分の殻を分厚くする。足掻いて奮闘する、わたしの殻も充分に硬かったろう。「誰が正しいのか劇場」の一員に組み込まれ、父に叛乱を起こさず、母の味方をすれば良いと踏んでいたのだ。消極的に「何が正しいのか劇場」に囚われいた。ドーナツの穴に当たる部分を父から母に代えても、彼女がその通行証をもっていなければ、「正しい劇場」を閉めることが出来ない。

もちろん母はパスを持っていなかった。母はたちまち自分の正しさの証明を始めた。育児で悩んでいる人に「いかにうまくやったか」を語る。ドーナツの穴がものすごい勢いで収縮を始めた。

希望というのは、「正しさ」とはやや違うところ、もっと曖昧で未知なるところに宿る。

一昨日、妹からとてもきちんとしたお礼の留守電が入っていた。お歳暮に和歌山の蜜柑を送ったことについて。記念に残して置きたい気持ちに駆られたほど、落ち着いてよどみなく、感謝の気持ちを伝える電話だった。別の日に、こちらから貰ったビールのお礼の電話をしたときは、何かをもぐもぐ食べながら応答するテキトーさだったけれど。

嘘はとりあえずのキズバンだ。嘘は分類しなくてはと思ったのは、じぶんの正体というのは、ほぼ親が向き合うのを避けて来た未熟みたいなものだと気付いてから。こうありたいけど、こうあれないとき、どうする。子育てというのは(制作することも)、その葛藤と予期しないことの連続で、そんなに正しい道があるわけじゃない。

想像力を飛ばして、もしも父が小学校のクラスメートだったなら、絶対にいじめっ子だったに違いない。「正しい劇場」は、父のキズバンで、父のか弱さをこそ覆い隠すモノだった。父は、元気を取り戻すたびに「お父さんは十八の時から完成されていた」と言い出すだろう。意地悪なわたしから、こんな歌を送ってみたい。たまにね ホントに たまにね お父さんも間違えたいの~♪(矢野顕子さんの「いいこ いいこ」の替え歌風に)