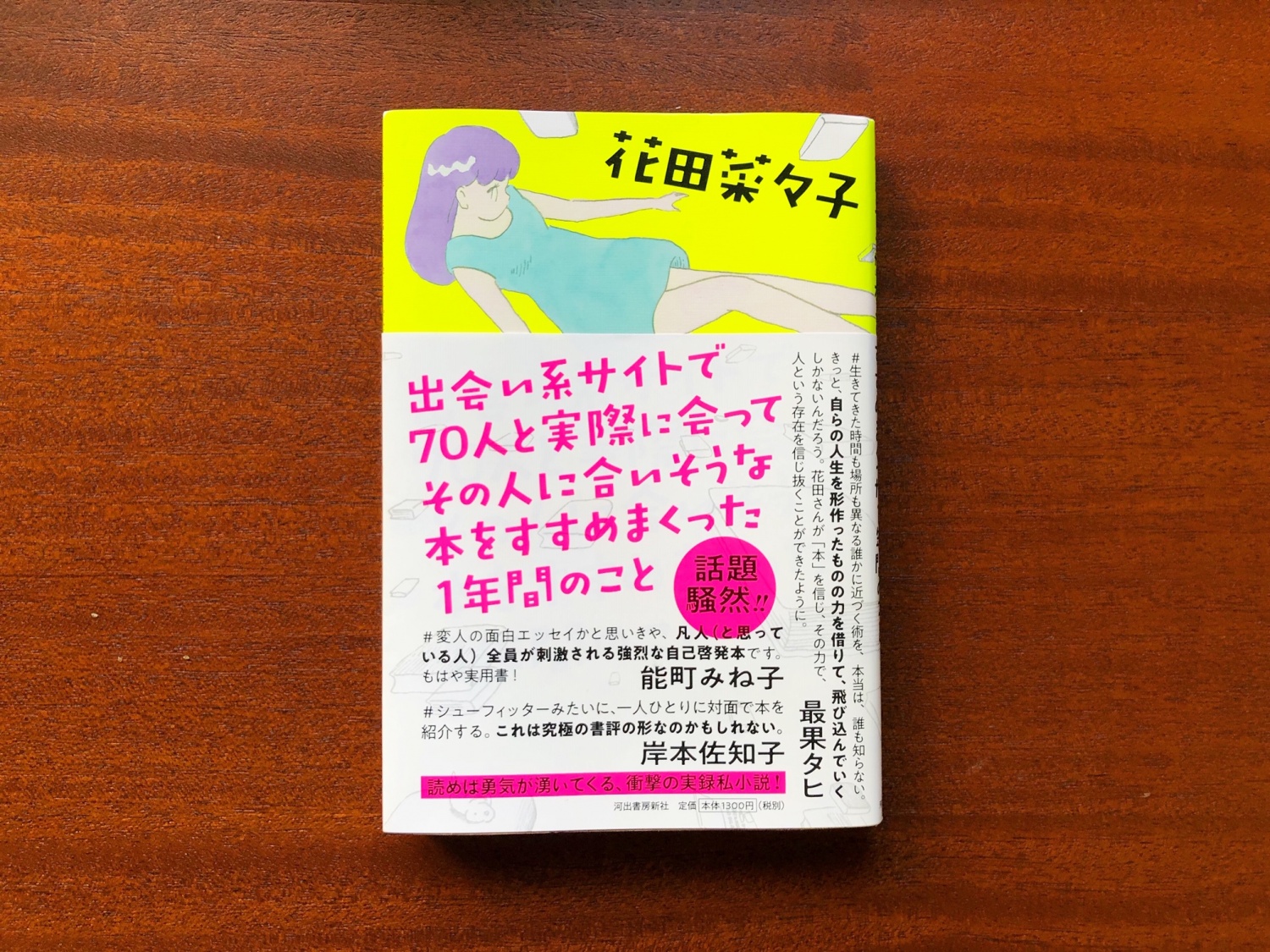

花田菜々子『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』(河出書房新社)

店に行けば真っ先に小説・エッセイのコーナーをチェックする。そんな人で、この表紙に見覚えがない人はきっといないだろう。

花田菜々子さんの『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』、通称『であすす』。発売されたのは2018年4月のことだけど、今でも平積みされているのをよく見る。「年間ランキング」の棚で見る機会も少なくない。

どんな話なのかといえばタイトルの通りなのだが、もう少し詳しく見てみよう。

時は2013年、主人公の花田菜々子はヴィレッジヴァンガードで働く33歳。結婚生活がうまくいっておらず、仕事も昔のように情熱を持てずにいた。

家に帰りたくなくて、ある時からしばらくスーパー銭湯やカプセルホテルを転々とする生活をしていたが、その日々に消耗し、夫との別居を選択する。

そうして一人暮らしをはじめた頃、花田さんは「X」という出会い系サイトの存在を知る。

Xは出会い系だけど、恋愛や性行為だけを目的とするサイトではなくて「知らない人と30分だけ会って、話をしてみる」というサービスを売りにしていた。

プロフィールの項目を埋めながら、花田さんはふと、これまで温めていた計画を実行してみようかと思いつく。その計画とは、「その人にぴったりな本を選んでおすすめする」というものだった。

はじめて会う人を相手に、本当にそんなことができるのか。散々迷った末、花田さんはプロフィールにそのことを書く。

表面的には、出会い系というちょっと変わった場所で繰り広げられる冒険譚、一人の女性の成長物語だ。

花田さんがXを通じて多種多様な人と出会うことで、物語は進んでいく。

「出会い系でその人に合った本を紹介する」ということ自体、誰でもできることではないし、好きなものを武器に、果敢に行動していく花田さんの姿には勇気付けられる。紹介されている本がどれも面白そうで読みたくなるというのも、この本の魅力の一つだ。

ただ、こうした部分は本書の魅力の一部というか、主人公としての花田さんの魅力だ。当時を振り返りながらこれを執筆した、2017〜18年の、書き手としての花田さんの魅力は、もっと別のところにあるように思う。

まず、トリッキーな設定に惑わされるけれど、実は『であすす』のストーリー構造は「疲弊した主人公が新たな扉を開き、そこでの経験を経て変わっていく」という、とてもオーソドックスなものだと思う。

王道のストーリー構造を踏襲しながら、ありきたりにならずにしっかり読ませるものを書く。それができたのは、花田さんのなかにこれまで読んだ膨大な本の蓄積があったからではないだろうか。

もちろん、編集の方の力も大きい。『であすす』は当初、「WEBmagazine 温度」で連載されていたのだけど、連載当時の文章と書籍版を比べると、言葉選びが洗練されていたり、微妙な情報・気持ちの変化が捕捉されて、より物語への没入感が高くなっている。書籍として加筆修正されることで、花田さんの感情が引き出され、著者の文体が確立されているのだ。「WEBmagazine 温度」のサイト内では、この本の「プロローグ」にあたる第1話が公開されているので、実際に読み比べてみると面白い。

次に、タイトル。『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』という情報量が多くて長いタイトルは、近年のベストセラー本の定石の一つだ。だが、40字越えのここまで長いタイトルは少ない。

最初はウェブでの連載だったので、タイトルで読者を引きつけることも考えてかもしれないが、書籍としても案外収まりがよく、『であすす』という略称も今っぽい。この辺りは、書店で働く現場感覚に裏付けられていそうだ。

Xで出会った人物の切り取り方も興味深い。

たとえば、Xにいる自分を性的に消費できる存在としてしか見てこない男性に対しては、戸惑い、嫌悪感をあらわにする。現実で「出会い系で本を紹介している」と話した時に、食い下がってそのネガティブな要素を“忠告”してくる人(そのほとんどが「中年以上の男性」だという)に対しても、しっかり違和感を綴っている。

こうした人は、その行動をとることで相手がどう思うか想像したり、相手が自分の経験をもとに考えたことを尊重したりできない。目の前にいるのが主体性を持った人間だときちんと認識できていないのだ。その怒りや嫌悪感は、「女性であること」とより密接だ。

これが2017年の夏〜秋にかけて連載され、2018年に刊行された本だと考えると、時代感覚としてフェミニズムの思想とリンクしていてもおかしくはない。「#MeToo」などを背景に広がりを見せる思想に触れたり、関連するさまざまな本を読んだりする中で、当時の体験と論理が繋がって、書くための大きな推進力となったということは考えられる。

花田さんは小説の中で啓蒙的になることはない。ただ自身の体験を語ることで、物語を減速させることなく思想への動線も作っている。現代的なポップさ、ユーモアの中で、すごくバランス感覚が求められることをやってのけていますね……! と驚いてしまう。

他にも、たとえば映像作家の遠藤さんとのエピソード。花田さんはXを通じて遠藤さんのオフィスへ遊びに行き、出会って数分で気が合うことを直感する。終電まで飲んで別れたあと再び合流するも普通に遊び、途中で「眠くなった」という遠藤さんと2人で彼のオフィスに行くのだが、彼は何をするでもなく寝てしまう(手を出してくるでも、誘いを待っているようにもみえないその様子に、花田さんは戸惑いっぱなしなのだが)。

遠藤さんとはその後も引き続き会うようになり、最終的にはお互いに「あなたとセックスできる」という合意(?)を得つつも、ホテルに行くでもなく居酒屋でビールのおかわりを注文して、だらだらとしたトークとこれまで通りの関係が続いていく。

なにかと安易に恋愛へと回収されがちな物語が依然として多いなか、遠藤さんとの関係には「人と人」の爽やかな親密さが漂う。「女性は男性と結ばれてハッピーエンド」という“シンデレラストーリー”の枠組みからはみ出す描き方は、自身の体験を通じて旧来的な価値観を壊し、新しい人間関係を描こうとしているように思う。

以上のような「物語の編集作業」や、「本を作ること、売る仕掛けを作ること」の部分に、「行動力があって本の知識が膨大な、主人公としての花田さん」と同じくらい、「書き手として、本屋の店長としての花田さん」の魅力が垣間見える。

そして、主人公の花田さん、書き手としての花田さんをつなげているのは、何と言っても「とにかく本が好き」ということだ。その思いが方位磁石のようにあって、花田さんの行動の指針になっている。

大好きな「本」を紹介することを通じて人生を切り開き、それを物語にして、プロたちと協力しながら本にして、話題を仕掛け、書店員としてしっかり売る……という流れは、筋が通っていて格好いい。主人公から書き手への、鮮やかなリレーだ。そしてそのバトンは、読者にも手渡されるだろう。情熱を注いだもので人生を変えていく、その実践として。