今となっては考えられないことだけれど、到着する日の宿泊の予約さえせずに、わたしはひとりインドに旅立った。帰りの飛行機は3週間後。唯一の計画らしい計画は、ガンジス川を見ること。ほかは何も決まっていない。黄色の小さなデイパックのなかには、替えのTシャツ・下着が2-3枚、ストール、洗面具、筆記具、持っていくか最後まで迷ったラップトップ、直前に無印良品で買ったアイマスクとエア枕 (これに関してはけっきょく無用の長物となった)、そして弟から借りた『地球の歩き方』なんかが入っていて、それらと貴重品が、わたしの荷物のすべてだった。

インドには行かなければならないと思っていた。もういちど確かめにいくために。わたしが小学生だった頃、家族でインドを旅行した。はじめての海外で、そうして、鮮烈な体験だった。ぬかるんだでこぼこの道にはゴミが散らばり、ウシがどっしり寝そべる横をオートリキシャが走り、脚のない人が路上に座って物乞いをし、どこもたくさんの人であふれていた。日本での日常とはあまりに異なる世界。強烈な印象が残った。バックパッカーとなった弟は、成人したあとに何度もインドを訪れて、とても気に入っているようだった。では、わたしの場合はどうだろう? おとなになって、もう一度インドに身をおいたとき、わたしは何を見て何を感じるだろう? それを知りたかった。

機会をつかまえたのは、東北で大きな地震が起きたあと、1年と数ヶ月勤めた会社を辞めたあとのことだった。4月からは大学院の博士課程に進学することが決まり、それまでの半年間はいくぶん宙ぶらりんな時間になった。旅に出るのは2月にした。たしか、航空券がいちばん安い時期だった。メールで弟に連絡を取り、ガンジス川を見るにはヴァラナシという街が良いと教えられた。それと、ほかにいくつかおすすめの街も。

名所を見たという事実を作るために忙しく観光地をまわるような旅行よりは、気にいったところに腰を落ち着けて、旅先で日常を送るようなのが好きだ。そうしてゆったりしていれば、その土地の風の匂いもわかってくるし、ささいなお気に入りも増えてくる。おだやかにいろいろなことを考える時間もたっぷりできるから、地震が起きてからますます内向的になっていたわたしの性質や、これからの人生をどう過ごしていくかといった、当時の懸念点ともしっかり向き合えるんじゃないかと思っていた。

——

ヴァラナシについたのは、シヴァラトリというお祭りの前日だった。ニューデリーの空港に降り立ち、夜行列車に乗って1日かけて移動し、街が夕闇に飲み込まれた頃ゲストハウスに落ち着くまでのあいだにもいろいろあったのだけれど、これはまた別のものがたり。シヴァラトリのこともここでは書かない。(いつかまた、別のときに話すことにしよう……)

ある街にはじめて到着した夜というのは、だいたい、いつもよそよそしい。真っ暗で街の様子はよくわからず、土地勘のない状態で適当に入手した冴えない夜ごはんを食べてしまったりする。緊張がとけて移動の疲れがあふれだし、早々にベッドに入るものの、どことなく興奮していて、なかなか眠りにつくことができない。自分が今ここにいることの不思議をふと思い出したりする。そうそう、ヴァラナシでは夜中や明け方に「ヴォオー」という蒸気のような音が街に響いた。あれはなんだったのか……いまだによくわからない。

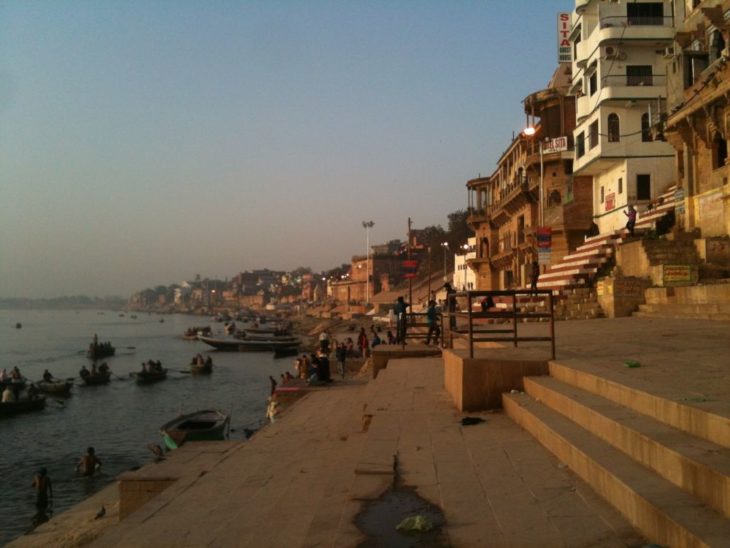

ヴァラナシには結局10日間くらい滞在していて、(街を出る列車のチケットがなかなか取れなかったためというのもある)、何度も値切って現地調達したサンダルとゆったりした「ヴァラナシ・パンツ (わたしが勝手にそう命名した)」を履いて、街を歩きまわるか、ガートと呼ばれる階段状になった川岸に座ってただガンジス川を眺めているかしていた。

静かでおちついたガートをみつけては、近くの物売りのおじさんから、おちょこくらいの大きさの、ペラペラのプラスチックカップに入ったチャイを買って、ガートに座り込む。冷え込む朝は陽の当たるところに、暑い昼過ぎには日陰に陣取り、生姜のきいたチャイをすこしずつすすりながら、2時間でも3時間でも、ガンジス川を眺めながらぼーっとしていた。

最初のうちは、たくさんの子供やおじさんが近くに寄ってきたり隣に座ったりして、なにかを売りつけようとしたり、うまい話を持ちかけてきたりする。内向的な気持ちのさらに内側にこもった当時のわたしは、拒絶するでも応えるでもなく、表情のない目で相手を一瞥して、それからまた川を向いて、われ関せず、という態度で座りつづけていた。そうすると、やれやれ、といった感じで人の波はだんだん引いていって、あとにはわたしを含む、ただぼんやり座っただけの無関心な人びとが残される。ちなみに、こういう態度から、まわりの現地の人びとから「ババ・ジャパニ」と呼ばれたこともあった。(ババとはインドの修行僧のこと。サドゥーとも呼ばれるそうな)

ガンジス川を浮き沈みしながら流されていく何か、船に乗った観光客、ごみごみしたこちら岸とは正反対に何もない対岸 (不浄の地なのだそうな)、行き交う人びとやイヌやサル。人生だとか仕事だとか恋愛だとか、結局のところある程度以上は考えてもしかたのないことをつらつら頭のなかで転がしながら、そうしたものを眺めていた。

そうして「川がそこにある」ことに気づいたのは、街を去るつい2-3日前だった。特別な何かに注目するのでなく、ただ、本当に、ガンジス川がそこを流れているということ。膨大な量の水がつねに左から右に動いていて、決してそこにとどまってはいないこと。そんなことが、何日も川を眺めてぼーっと座っていたあとで、なんだかふと本当に「わかった」のだった。

——

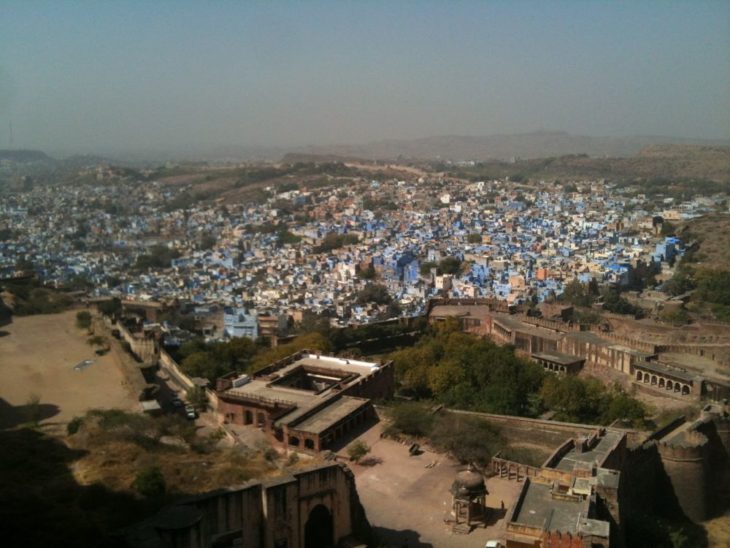

ヴァラナシを出たあとは、ジャイプル (赤い城壁の街で「ピンク・シティー」と呼ばれる) を経由して、弟のおすすめであるジョードプル (こちらは「ブルー・シティ」) にたどりついた。ジョードプルでもわたしはお気に入りの場所をみつける。

ジョードプルは比較的小さな街である。中心地にはマーケットがあり、ゲストハウスやレストラン、さまざまな店などがひしめいている。中心地から駅と反対側に向かって山があり、その上に城塞が築かれている。歩いて30-40分で頂上までたどりつく。この山の上にはジャスワント・タダという墓廟もあり、その庭がもう最高なのだった。

乾燥したこの地方では、日中になるとさらに気温が上がって、散歩していると汗びっしょりになる。坂道をのぼってその「天空の庭」にたどりつき (わたしが勝手にそう命名した)、真っ白な大理石でできた墓廟の前にある緑の庭園を眺める。白と黒の大理石が碁盤になった床に太陽が反射してまぶしい。適当な木陰を探し、床や地面に座りこんだり寝そべったりして、山の上を吹き抜ける乾いた風に汗を乾かす。持ってきたミネラルウォーターをごくりと飲む。

ここにはうるさい物売りもいないし、さわやかな暑さは本当に気持ち良い。山の上からジョードプルの街を見おろすと、家々の青い屋根や青い壁がそこかしこにきらめいている。「ブルー・シティ」と呼ばれるだけあって、砂漠のなかに突如真っ青なアズマヤドリの巣でも現れたかのよう。わたしはこの天空の庭に毎日通い、場所を変えながら2-3時間も寝そべって、ときにはうとうと昼寝をしたりもしたのだった。

山の上の城塞のほうには植物園があって、こちらもまたすばらしい。庭園風に小川が流れる横に、バナナの木が茂り、見上げると城塞の荒々しい壁面が迫る。陽がさしてかっかとしており、風に揺れたバナナの木の厚い葉っぱがこすれあって、人の足音かと聞き間違う。木陰になったベンチにぼんやりと座りながら、インドの空はなんでこんなに青いんだろう……なんてことを考える。入場料がかかるため、植物園には1度しか行かなかったけれど、すてきなすてきな場所だった。(こちらも今となっては信じられないことだけれど、3週間の旅で使ったすべてのお金の総額は3万5千円くらいだった)

——

この文章を書きつつ、当時撮った写真を見ていると、日常のささいなことが思い出されてきた。ヴァラナシの街で燃える遺体を眺めたこと、現地調達した『深い河』をむさぼり読んだこと。マザーハウスのポップなハレルヤ、ガンジス川で泳いだときの冷たい水とぬるっとした岩の感触。場違いな夜の古本屋の灯り。バイクの後ろに乗って大学構内をまわったこと。夜行列車で突然お腹を壊して、ベトナム人の男の子とゲストハウスのリビングに1日横になっていたこと (きっと、素手で盛られたポン菓子のサラダみたいなスナックが原因だった)。子煩悩のちょいワルおやじに連れられて、彼の奥さんに秘密でこっそりビールを飲みにいったこと。芝生に水を撒く白いターバンのおじさん。だめになった公園。まんまるのチャパティと唐辛子のつけあわせ、クジラ形の揚げピーマン。朝のきりっとした冷たさと、日中のからりとした暑さ。そのくせ、それなりにいろいろ訪れたはずの名所の記憶はほとんどない。

旅先で何かをしたことではなくて、こんなふうに「何もしなかったこと」をよく覚えているなんて、なんだか妙なものだと思う。けれど、この文章を書きながら、当時のわたしが考えていたことをふと思い出した。

それは、今のこの何もしていない瞬間を、記憶にしっかり刻みつけたい、ということだった。当時のわたしは、当時のわたしなりに、いろいろなことに悩んでいて、それなりに苦しかったりもしたのだけれど、それでも、あるいはそれだから、ガンジス川の流れるさまや、天空の庭の移ろいゆく雲の動きを、心が洗われるような気持ちで眺めていた。このまったき愉快な気分を、記憶に焼きつけようとしていた。

カルカッタにも南インドにも行ってみたかったし、しかしそもそももう一度インドに行きたいかと訊かれると答えに窮してしまうのだけれど、ともかくそんな日常を、インドという旅先で過ごしていたようだった。そのときのわたしの目に見えていたもの、言葉にするのはなかなかうまくいかないのだけれど、その雰囲気やイメージはしっかり残っているような気がする。