「読むこと」というのは孤独な営みであると思う。たぶん、そうであるから、わたしは読むことが大好きだ。

本を広げて、目のなかにとびこんでくる活字を追っていくうちに、頭のなかにはだんだん別な世界ができあがっていく。電車に揺られていようと、ロビーで飛行機を待っていようと、心地よい自宅でくつろいでいようと、本を読んでいるあいだ、想像力は現実の世界を離れて、もうひとつの別な物語を生きている。わたしの実体はひとつの人生を過ごしていて、そのなかでは不可能なことや覚悟のつかないこともあるけれど、本を読んでいるあいだは何百何千といったそれぞれに違う人生を生き直しているような、そんな感覚。

マンガや映画でもそうした体験はできるけれど、動画や絵といった映像の力はおそろしいほど強くて、想像力の幅は作り手のイメージによってだいぶ固定される。想像で物語を補うのにかかる労力が少なくなるぶん、自分の心が作品のもつメッセージと共振しすぎて苦しくなってしまったり、冷めた視線のもとで細かいむらが気になって、なんだかばかばかしくなり、すぐに早送りをしたくなったりしてしまう。

ほとんど文字だけをもとにして頭のなかに物語を組み立てていくまどろっこしさと、自分のペースで進めたり遅らせたり、戻ったり中断したりできるのが、読むことの良いところだと思う。たとえ他の誰かが同じ本を読んでいても、頭のなかにできあがっていく世界の見た目は、たぶんけっこう違う。動画と違って、誰かと一緒に同じペースで物語を追っていく必要もない。自分だけの読み方で、自分だけの世界に入っていける。

いくつもの期待はずれや無感動のなかから、想像力が本当に没入していけるような本をみつけたときの、自分にしかわからない喜びというのもある。読書好きが高じてくると、ほかの多くの人はまず一生知ることもないような作品のなかを泳ぎ回るようになる。広大な書物の海のなかで、自分にとっての宝物をみつけると、ちょっとした優越感と、この喜びをそうめったには共有できないさみしさという、相反する気持ちを感じることになる。(たぶん、音楽や映画やマンガの世界でも、深く入り込んでいくと、そうしたことが起こるのだろうな…)

子供の頃、椅子や机の上に毛布をかけて、テントのようにして下に潜りこんだり、逆さまにしたダンボールに身を隠して、目だけのぞかせて周りを見るといった遊びが大好きだったのだけれど、本を読むことは、その遊びと似ているような気がする。現実の世界から身を隠して、毛布や物語に守られながら、頭のなかで、いつもとは違う時間を生きる。安全なところにいながら世界を眺めて、あたたかい安心感が自分を包んでいるのを感じる。

実際、大人になってからでも、砂嵐のような現実をやり過ごすために、物語のなかに逃げこむことがたまにある。得体の知れない不安感だとか、いくら考えても仕方ないのにやっぱり考えてしまうことだとか、虚無に圧し潰されそうになる夜だとか、本を読んでいるあいだだけは、そうしたものから逃げていられる。そこまで大げさでなくても、なんだか自分がすり減っていっているように思うときには、夜寝る前に少しずつ物語を読み進めていくだけで、なんだかすこし、毎日に希望が見えてくる。

そうして、物語に入りこんだとたん、わたしの心は現実を離れて、冷たい風の吹く北の地方に暮らしていたり、ドワーフたちと竜退治にでかけたり、無数のロウソクの灯りのもとで恋人の目をのぞいていたりする。ときには物語に捕らえられて、自分のまわりでどんどん時間が経っていくのを自覚しながら、どうしても本を読むのをやめられないときもある。そうした没入のときを経て、本を閉じて現実の世界にふたたび戻ってくると、疲れを覚えながらも、心のなかにはなんだか新鮮な空気が満ちているのを感じるのだった。

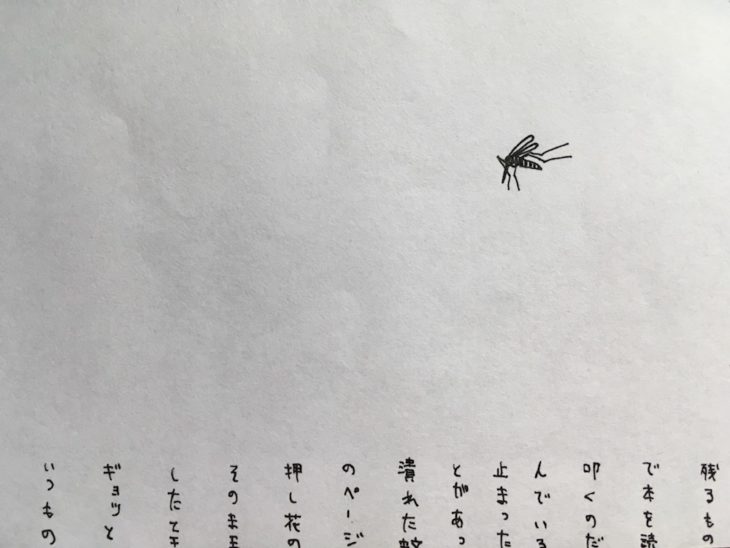

わたしが研究をしているアフリカの調査地では、ベッドの上に蚊帳をつる。みんなで晩ごはんを終えて、自分の部屋に戻り、すこし仕事をしたあとで、歯磨きや着替えを済ませ、日本から持ってきた文庫を手にして、ナイロンの薄い蚊帳をかきわけながら、そそくさとベッドに入る。ふぅ、とひと息ついて、読書灯代わりのヘッドランプを上に向け、しゃわしゃわとした蚊帳の薄い生地がスポット状の弱い光に照らされているのを眺めつつ、すこしだけ本を読む。短編集の場合には1編だけ、長編の場合には腕や目が疲れるまで。

あんまり早く読み切ってしまうと、のちのち読む本がなくなってしまうし、あんまり夜更かしすると、次の日がつらい (調査は朝早くから始まる)。だから、大事にすこしずつ読み進める。調査のはじめ頃は熱帯雨林のなかに分け入っていくのが毎日楽しくても、なかだるみがやってきて、なんだか気分が浮かない日がつづくこともある。そんな夜に、弱い光に照らされた蚊帳のなかで、すこしの時間だけ、物語に入りこむ。

調査小屋の外には、静かで真っ暗な、植物や動物の気配に満ちた緑色の闇が広がっている。今日の分の物語を読み終わり、ヘッドランプの灯りを消すと、物語の余韻とともに、わたしの意識は早くもその闇のなかへ溶けだしていく。