【2月のヤバい女の子/第二の人生とヤバい女の子】

●鬼神のお松

二つの人生を生きた女の子がいる。一つめは人間の女性として。二つめは鬼として。

----------

《鬼神のお松》

昔々、深川にひとりの遊女がいた。名をお松といった。ある男が彼女に首ったけになり、身請けをした。男の名は立目丈五郎といった。二人は結婚し、穏やかに暮らし始めた。

満ち足りた日々は長くは続かなかった。ある日丈五郎は仙台藩士 早川文左衛門との揉め事に関わり、あっけなく殺されてしまう。お松は夫を殺した男を憎み、復讐を心に決めた。同様に揉め事に関わった丈五郎の友人・稲毛甚斉の助けを借り、早川文左衛門を殺してやろうと思った。

準備は順調に進むはずだった。――稲毛甚斉が欲に狂い、お松を手篭めにしようとさえしなければ。彼は復讐に協力する代わりにお松の肉体を求めたのだ。抵抗し激しく揉み合ううちに、勢い余ってお松の剣は稲毛甚斉の胸に刺さっていた。

人殺しとなったお松は仙台の山奥を隠れ家にし、機を窺って早川文左衛門に接近する。懐に潜り込んで岩手県は一関への旅に同行し、いざ衣川を渡らんという時に、彼女はとびきりのしなをもって言った。

「どうか私を背負って渡ってちょうだい」

早川文左衛門はかわいい女の言うことに少しも疑問を持たなかった。お松は憎き男の背におぶさり、静かに流れる水の上でその首に刀を突き立てた。

見事目的を果たしたお松は、しかしもう平和な暮らしには戻れなかった。彼女はそのまま山に留まり、通りかかった不運な旅人を襲うようになる。その手口は決まって、病気を装ったり嘘をついたりして背中におぶってもらい、川の真ん中で丸腰のところを仕留めるというものだった。川の水は血で真っ赤に染まる。彼女は噂を聞きつけて自分を殺しにきた地元の盗賊をも返り討ちにし、そのお頭となって暴れ続けた。彼女は美しい顔と残忍な手口で広く恐れられた。

ある時いつものように若い旅人が通りかかったので、彼女はいつものように獲物に近づいた。いつものように川へ入り仕留めようとしたが、そこで異変が起きた。おかしい。何かが違う。川はいつも通り赤く流れている。傷口から流れる血が水を染めているのだ。普段と違うことがあるとすれば、それがお松の血だということだった。その血の真ん中に刀が刺さっている。刀の柄は旅人の手に握られていた。若者はかつてお松に殺された早川文左衛門の子供であった。

お松は力なく川下へ流されていった。人々を恐怖に陥れた大盗賊がそんなへまをするだろうか。彼女は旅人の正体に気づいていたかもしれなかった。天明三年、夫の死から16年が経っていた。

----------

鬼はおそろしい。「鬼一口」という言葉があるくらいです。ひと口で、ひと刺しで、何もかも奪い去るパワーを持っている。人間が鬼に「なる」とき、そこには必ず大きなエネルギーが発生する。

鬼に「なる」とはどういうことだろう。

変身そのものは案外簡単だ。例えば日本において、節分の夜には多くの家で鬼のお面を被り豆を撒く。面を被る、それだけで鬼は現れる。ほんの数秒、たったそれだけで。

鬼神のお松の物語は『新板越白浪』『百千鳥沖津白浪』など歌舞伎の演目になっているが、例えば、能に使われる般若面は、愛憎にくるった鬼女の面だ。語源となった仏教用語としての「般若」に馴染みがなくなり、般若面の生みの親であるという般若坊がはるか昔の人となった今、般若≒鬼というイメージが広まっている。

般若面は嫉妬や怨みを表現する演目にたびたび登場する。『道成寺』。『葵上』。『黒塚』、『安達原』。赤や白に彩色された面は、彼女たちの激情を湛えている。

また、変身には時間の概念がある。鬼に「なる前」と「なった後」だ。彼女たちがまだ完全に鬼になりきっていない場合、その表情には愛憎の触れ幅や、人間のなまっぽさが分泌されている。例えば、『鉄輪』に使われる橋姫の面は角もなく、まだ人の姿をとどめている。

“生成”と呼ばれる面は半分鬼になりかけている女性を表す。額は生まれたばかりの角に押し出されてふくらみ、きっとあと一押しで感情が解き放たれてしまうだろう。完全に鬼になりきった面は“真蛇”という名前を持ち、人間よりもむしろ蛇に近く、口は大きく裂け、角は業火のごとく立ち上がり、そして何より耳がない。

耳がなければ、もう新しい情報を得ることができないですね。いつまでも情報が更新されず思い出を反芻し続ける。それとも業火のごとき怒りを誰にも邪魔させずに思うさま燃え上がらせる。あるいは、もう一度聞きたいと渇望しても絶対に叶わないセンテンスがあるのかもしれない。(最新の情報がすべての人に価値があるとは限らないですね。)

能楽師 金剛巌氏が1951年に書いた『能と能面』によると、「般若は悲しみと怒りのふたつの顔を持っている」。私は、遠心力のように奔放で乱暴な力は、悲しみから精製されると思います。ルールを破るのは怒っているからだ。怒っているのは、悲しいからだ。

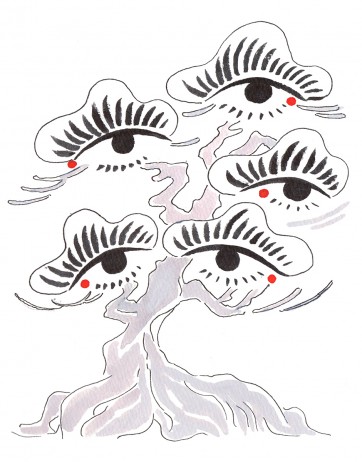

鬼の角はなぜ頭に生えるのだろう。頬に生えるとか、おしりに生えるとか、バリエーションがあっても良さそうなものだけど、あまり聞いたことがない。ユニコーンだって角は頭に生えている。ではその頭部には何があるかというと、脳がある。記憶があり、希望があり、感情がある。

能において、角を持つのはほぼすべて女性の面です。男性が人ならざるものに変身する場合は角のない面を掛ける。

ちなみに日本風の結婚式では髪は文金高島田、高い髷の上に絹製の「角隠し」をつけますね。角隠しの様々な由来のひとつには、女性が怒りや嫉妬によって鬼になることを防ぎ、しとやかな良き妻となるためのまじないだという説がある。(ここでは、この風習について批判したいのではない。すべての習慣には始まりがあるなあ、ということです。)

また、「怒髪天を衝く」とは、髪が逆立って天に届くほどの激しい怒りの表現です。あまりにも激しいエネルギーが存在するとき、私たちの記憶は、希望は、感情は、頭蓋骨に収まり切らずにスーパーサイヤ人のように噴出しているのかもしれない。

お松と丈五郎の結婚式が執り行われたとすれば、おそらく角隠しが広まるか広まらないかという時代だと思いますが、お松がその白い絹をつけたかどうかにはあまり意味がない。例え何百回布を巻きつけたとしても、彼女の角はなめらかな生地を突き破り天に向かって伸びていっただろう。

そういえば、お松の伝説を読んで、私は2006年に公開された映画《嫌われ松子の一生》を思い出しました。

中谷美紀さん演じる清楚な女教師が、自身ではコントロールできないハプニングや自ら起こしてしまった過ちに襲われ、その人生は猛スピードで転がっていく。こんな風になるはずではなかったのにと思いながら子供の頃には想像もしなかった暮らしを重ね、53歳の夏に河川敷で中学生に撲殺される。外的要因と成り行きに翻弄される、一度次のフェーズへ行ってしまったらもう戻れない生き方がお松と似ていると思います。

鬼神と呼ばれた女の子 お松は遊女、未亡人を経て鬼となり、かつて殺した男の息子に仇討ちされる。私、大人になったら、いつか鬼になるのか知らん…と想像する少女がいったいどれほどいるだろう。お松の人生もまた激しく回転し、曲がりくねり、訳のわからないところへ出くわした。自分の血で真っ赤に染めた川に流されて迎える最期とは、なかなか穏やかでない。

「松」。一年を通して茂りつづける緑の葉は不老長寿を象徴し、語源のひとつには「行く末を待つ」という言葉がある。お松はやわらかな布団、健やかな気分、楽しい人間関係ではなく冷たい水とともに死んでいった。彼女の行く末は不幸なのだろうか。

私はずっと、なぜ「鬼女 お松」ではなく「鬼神のお松」なのか気になっていた。【10月のヤバい女の子/略奪とヤバい女の子】で書いた『紅葉伝説』には鬼女 紅葉という女の子が登場する。鬼女と鬼神、ふたつの言葉が使い分けられているなら、それらはきっと異なる意味を持つのだろう。鬼女とは女の姿をした鬼、または鬼のような女(=人間)である。一方、鬼神は鬼と神だ。ここにはもう人類の要素はない。女(人間)としての彼女はいったいどこへ消えたのか?

お松の「女(人間)としての」人生はいつも受動的に路線変更されてきた。遊女という制限の多い暮らし。身請けされるということ。添い遂げようと誓った伴侶を殺されること。

丈五郎が死んだとき、彼女はもう十分に悲しかった。これ以上悲しいことはないだろうと思ったし、それは自分が努力して回避できるものではなかった。失意のお松にやさしい手は差し伸べられず、代わりに懇意でもない人物からの露骨な性欲が向けられた。人でなし・人非人を鬼と呼ぶなら、稲毛甚斉もある意味では鬼だった。端的に言うと、彼は伴侶を亡くしたばかりの女性に対して、夫の死を利用してワンチャンしようとした。彼女の悲しみは膨れ上がってもはや前後不覚になり、それに代わって怒りが頂点に達した。

「いやいや。いやいやいや。今、私、めちゃくちゃ悲しんでるやん。夫死んでるやん、見たら分かるやん。人生最大の悲劇やん。それなのにお前は何をおっ立ててるの?バカなの?そんな空気、1mmでもあったか?ナメてんのか?ねえ、私、今、ほんとうに、心の底から悲しいんだけど!?!?!?!?」

この時彼女はおそらく生涯初めて、その悲しみと怒りを能動的に表現した。そして最初の殺人を行った。

鬼はここに誕生した。それは一人の女の死であるとともに、「鬼神」お松の第二の人生の幕開けだった。

もし鬼にならなければ――稲毛甚斉に抵抗せず、仇討ちをせず、悲しみに対して姿勢を見せず、怒りに破壊的解決策を提示しなければ――お松は人間として老いることができただろう。

だけどおいおい泣きたい気持ちを抑え、角を生やそうと膨れ上がる皮膚を押し隠し、あわよくば一発やろうと近づいてくる人物を受け入れ、伴侶の仇が楽しく暮らしているのを肯定的に見守り、不幸でしとやかな人類でいることが果たして彼女にとって心の底から幸福なことだろうか?

彼女に殺された何の関係もない旅人たちは、おそらく気分最悪だっただろう。私だって自分が旅人なら勘弁してほしい。旅をする人には出発点と目的地がある。必ず渇望があってどこかへ移動している、お松にはそれらをめちゃくちゃにした莫大な罪がある。それは絶対に償うことができない。

不幸によって人を捨て、道連れに大勢を不幸にした最悪な鬼は、しかし溢れんばかりのエネルギーとエモーションを熱き血潮に乗せて体中に駆け巡らせていた。

ところで、「第二の人生」を歩き出したとき、「第一の人生」はまったくの無になるのだろうか?

第二ということは、舞台の第一幕はいったん終結している。生まれてから人生のあるシーンまでのすべて、これまで私を構成してきたものすべて、もう、とにかくあらゆるすべてのものがそこで上演されてきた。その愛しいシナリオと添い遂げるという選択肢も、もしかするとあったのかもしれない。だけど赤いびろうどの緞帳はおりてしまった。慣れ親しんだ相手役も、経験による予測ができる台本も、着慣れた衣装もすべて清算されてしまった。

鬼神。それとも、女児来也。これは錦絵『三幅対』にて石川五右衛門、児来也と並んで「日本三大盗賊」と呼ばれたお松のあだ名である。いかにも屈強で、情熱的で、身体的で、刹那的で、破滅的で、はつらつと自由奔放そうな二つ名ではないか。なんて渋い響きだろう…とうっとりしてしまう。これは私の野次馬根性である。彼女には様々なイメージが存在する。つまり、その生き方に興味をもっている野次馬が多いのだ。

「鬼神のお松」をモチーフにした絵について、月岡芳年が描いた《新撰東錦絵 鬼神於松四郎三朗を害す図》(上)は有名ですね。川の真ん中にあって、お松は騙した男の背におぶさり、今にも襲い掛かろうとしている。その袖は真っ赤に翻り軽やかに空気をはらんでいる。二羽の鳥がふと飛び立つ。殺気がぎらぎらと放たれている。しかし油のように濃い殺気とはうらはらに、彼女の顔は鬼とは程遠い。同じく月岡芳年の「鬼婆」でまず一番に思い出される《奥州安達が原ひとつ家の図》の絶望的な終末感がどこにもない。覇者然とした筋骨隆々の威圧感もない。彼女はむしろ、朝起きてつめたい床にスリッパを探すような、ラーメンを食べる前にすっと髪を結ぶような、命に別状のない小さな煩わしさにかえって暮らしのよろこびを見出すような、力仕事に宿るしかめ面のいみじさをたたえた顔をしている。ように私には見える。

一方歌川国芳の描くお松(下)は、いかにも女盗賊然としている。荒っぽくて、粋で、神をも恐れぬ大胆不敵。仮にけんかになっても乱暴な魅力で多少の意見の食い違いをなぎ倒す豪快さがある。

彼らはそれぞれお松の人生を想像し、それぞれの解釈を導き出した。どちらが彼女の選んだ第二の人生に近いものかはもう絶対にわからない。彼らはけっしてお松ではない。数えきれないほどいるオーディエンスの一部なのだ。

ひとたび次の幕が上がれば、舞台には晴ればれとしたさびしさと、善でも悪でもない妥協と、突然特急列車に飛び乗りたくなる激情が冬の朝のように広がるだろう。きっととても忙しくなるでしょう。(これまでどうやって暮らしていたかなんて思い出せないくらい!)観客は新しいストーリーと前の出し物とを比べて感想を言ったり、とてつもなく長い悪口をブログに書いたり、インスピレーションを得て人生の転機を迎えたり、SNSに「劣化した」とか「感動しました」とか投稿したりするだろう。

だけどどんなに支離滅裂な展開でも、悲しすぎてお話が頭に入ってこなくても、逆に昔のことなんて忘れてしまうほど面白おかしくても、それは全て第一幕の続きに変わりないですね。お松という鬼はある日にわかに自然発生したのではない。毎日のあらゆる悲しみ、怒り、ありとあらゆるよろこび、いみじさ、その全ては絶対に存在していた。

まもなく、第二幕が始まります。お手洗いやカフェに立たれているお客様、戻られてもそのままぷらぷらしていただいても結構です。ただし開演のブザーはけたたましく鳴り響き、会場内の照明は演出のためいったん消灯いたします。上映中は携帯電話の電源をお切りください。少しでもうるさくするようならこちらにも考えがあるぞ。ご気分の悪くなられたお客様は、各自でどうにかしてください。きっと私、せりふに夢中で気がつかないと思うから。