〈ミラノ・マルペンサ空港〉

垂直に跳ねる。なるべく直角に、真上に向かって。目の前の景色はどう変わるだろうか。

垂直行動によって鼓動が早まり、身体に高揚を生み出す。私は日頃、なにか困難と向き合った時、どこでも良いから、上に向かって10回ジャンプすることを心がけている。人は日常生活において垂直に向かって行動する機会が少ない。ケーブルカーの日本一急勾配を記録として持つ高尾山のケーブルカーは31度18分。住宅階段の勾配上限は60度。90度という垂直行動はなかなかどうして得られない体験だが、なんてことはない。いつどこでも身ひとつ、ただ宙に向かってジャンプするだけのことだ。たったそれだけのことだが、前に進むための貴重な機動力になる。

去る1月23日、オランダでの自営業ビザが下りた。

ほっと胸をなで下ろした。妻と猫と一緒にアムステルダムにやってきたのが、11月上旬。そしてビザ申請をしたのが12月5日。つまり2か月弱でビザは下りたことになる。ビザ取得を2か月で達成できたというのは、聞こえこそそれほど悪くはないが、12月5日時点で発行された仮ビザには、その有効期限として「1月21日」の日付が記載されていた。だからビザはその期限までに発行されるべきであったが、期限を過ぎても一向に移民局から連絡がなかったため、期限を過ぎた時点で問い合わせをしたところ、すぐに発行されて翌日届いたというわけである。

ビザの有効期限は2年間。その間、一定基準以上の納税が達成できれば、次はさらに3年間の延長ができる。そうして5年間を住み続ければ、永住権取得のトライが可能だ。しかしその段階で「オランダ語の習得」という極めてハードルの高い試練が与えられるため、現時点では検討していない。

オランダ語は難易度が高い。単語の暗記ひとつをとっても、オランダ語はいくつかの単語を繋げて1単語を形成するため、例えば「休業保険」は「arbeidsongeschiktheidsverzekering」と綴るなど、オランダ人がどうやってこれらの言葉を暗記しているのか、想像もつかない。百歩譲って、頑張って身につけたとしても、オランダ以外で使えるのは南米のスリナムくらいで、言語の汎用性が極めて低い。尤も英語すらまだまともに扱いきれない私は第三言語の取得を検討できる立場ですらないのだが。

それにしても本ビザの連絡を待つというのは、なかなか落ち着かない日々であった。仮ビザが発行されると市民登録が可能になるため、その時点でオランダの市民権を取得できたと言っても過言ではなく、あとは手続きの関係で本ビザ発行を待つだけなのであるから、なにも心配することはないのだが、東京の住居は引き払い、大半の身の回りの物を処分してきて、片道切符でオランダまでやってきているだけに、やはりビザが正式に下りないことには安心し切れなかった。取得できた暁にはたいそう嬉しいものだろうと1人興奮気味に想像していたが、それはあくまでもオランダで暮らすための権利を得ただけに過ぎず、それ以上に大切な仕事や実生活をこなすだけで、日々は刻々と過ぎ去っていく。

〈ミラノ・マルペンサ空港〉

今月、15日から20日にかけてイタリアはミラノを訪れた。2018年9月から12月にかけてアムステルダムはFoam写真美術館で開催された深瀬昌久回顧展は、Carla Sozzani氏がミラノに構える多目的施設10 Corso Comoを舞台に今年1月から3ヵ月にかけての巡回展が決まり、私はその現場監督のために訪れた。マルペンサ空港から電車で40分、Porta Garibaldi駅から徒歩数分。かわいらしい手書きの丸文字で「10 Corso Como」という看板を抱えた大きな門を潜って中庭に入ると、心地よく生い茂る植物と電飾ライトによる幻想的な空間演出が目に入る。

ここ、10 Corso Comoにはレストランにブティック、ブックストア、ホテル、そしてギャラリーが収まっており、トータルコーディネートはオーナーであるCarla氏が手がけている。1989年の開廊以来、現在に至るまで実に250以上の展覧会を開き、Man Rayや Annie Leibovitz、Helmut Newton、David La Chapelle、そして日本からは荒木経惟や森山大道らを紹介してきた、ミラノを代表するギャラリストの1人だ。余談だが、氏の妹はイタリアン・ヴォーグの編集長を30年近く務め、ファッションにコントラヴァーシャルな社会問題を取り入れることで多くの議論を呼び、2016年に惜しくも亡くなったFranca Sozzani氏である。

〈ミラノ・10 Corso Como 外観〉

〈10 Corso Como ブックショップスペース〉

ギャラリーに到着してすぐ、作品のコンディションチェックから始めた。

ギャラリーに到着してすぐ、作品のコンディションチェックから始めた。

これは展示の際、いつも行うことだ。Crateと呼ばれる木製の輸送箱を開けると、中にはさらにいくつもの箱が収められている。作品は額装サイズによって分類されており、今回は回顧展ということもあって、輸送点数は優に500点を超える。展示会場の大小によって展示する作品は都度変更する必要があるから、それら全てを展示するわけではないにしても、巡回するたびにコンディションチェックを行なうのが必須とされる。作業内容としては、作品がそれぞれ1点ずつ印刷された紙を用意し、輸送の前後で確認できる状態変化を線や丸などで図に書き込んでいく。

厳重な梱包がされた上で輸送されるものであるし、そもそも額装された状態で運搬するため、移動過程でなにか状態変化が起こることの方が可能性としては極めて低いわけだが、輸送時に作品に対して掛けられるInsurance(保険)はこのコンディションチェックレポートに紐付けられるため、基本にして不可欠の作業である。

〈作品を取り出した後の輸送箱群〉

このコンディションチェックを我々、現場監督らが行なう一方で、Installer(設営職人)が造作壁を設営していく。壁は適切な位置に建てたのち、ペンキを数度塗り重ね、きちんと乾燥するまで待つ必要がある。それだけではなく今回は現場で木材を使って、vitrines(什器、展示物のショーケースを指す)をいちから制作するということで、耳が裂けるような甲高いチェーンソーの騒音が鳴り響いた。

コンディションチェックが無事に終わると、今度は事前に用意したフロアマップを参考にしながら、壁における作品設置位置を数センチ単位で決定していく。今回はfoamでの回顧展巡回に当たるため、foamの学芸員もキュレーションに関与しており、彼らは「Sketch-up」と呼ばれる3Dモデリング・ソフトウェアを活用していて、デジタル上で立体的な展示展開図をデザインすることが可能だ。

〈展覧会図面〉

そうして事前に仕上げられたマップを右手にいざ作品を壁に取り付けていくわけだが、その際にもうひとつ、考えるべき項目がある。それは目線の高さだ。

日本での展覧会では一般的に145cmをひとつの基準として作品が取り付けられる。今回もみなで話し合った結果、日本と同じ145cm高で設置することにした。これは私にとってちょっぴり意外で、というのも欧州圏の人々は一般的に日本人よりも背が高いから、もっと高くするものだと決めつけていたからだ。しかし今回の展示会場は、壁の高さが3メートルもなかった。壁とのバランスを考えれば、自ずと目線の高さは下げるべきである。

尤も、オランダ人やドイツ人は一般的に高身長だが、イタリア人は日本人とそれほど変わらない背丈であることも、今回の高さを決める上では関係したかもしれない。

〈深瀬昌久「Private Scenes」ミラノ展 展示風景〉

Foamでの展示の際は、展示会場の大きさに合わせて展示内容を決めていったこともあって、エントランスから出口にかけて、時系列に沿った展開を形にすることができたが、今回は変則的な形状をしたスペースであった上、展示点数に対してスペースが狭すぎたため、時系列での構成は叶わなかった。

Foamの学芸員はそのことを終始、悔しそうに会話の節々で触れていた。しかし一作家の世界各国巡回展というのは、喩えるならサーカスの綱渡りをするような仕事だ。絶好のタイミングを逃せば、どれだけ時間を要しても日の目を見ることはない。たとえ作品提供側と会場側が同じだけの熱量を持っていたとしても、まとまった数の作品を国から国へと移動させるわけだから、現実的に必要とされる制作予算はそれなりにまとまったものが必要とされる。絶妙なバランスで状況をコントロールしながらうまく綱を渡れたとき、物事は想定される速度と確実さを兼ね備えて現実化されるのだ。

だから、巡回先が一定の制作クオリティを保障してくれるのであれば、スペースの大きさは問題にならない。むしろ常に変化する環境に応じて対応できるのが人間の仕事であり、それは展覧会キュレーションの醍醐味とも言い換えられるだろう。

かくして無事、オープニングを迎えた深瀬昌久「Private Scenes」巡回展は3月31日までミラノで開催中である。その後の予定は未定で、現在さまざまな国の美術館と前向きに協議中。

〈深瀬昌久「Private Scenes」ミラノ展 展示風景・設営過程〉

初日、ギャラリーに着いてすぐに案内されたのは、Carlaのアトリエスペースだった。

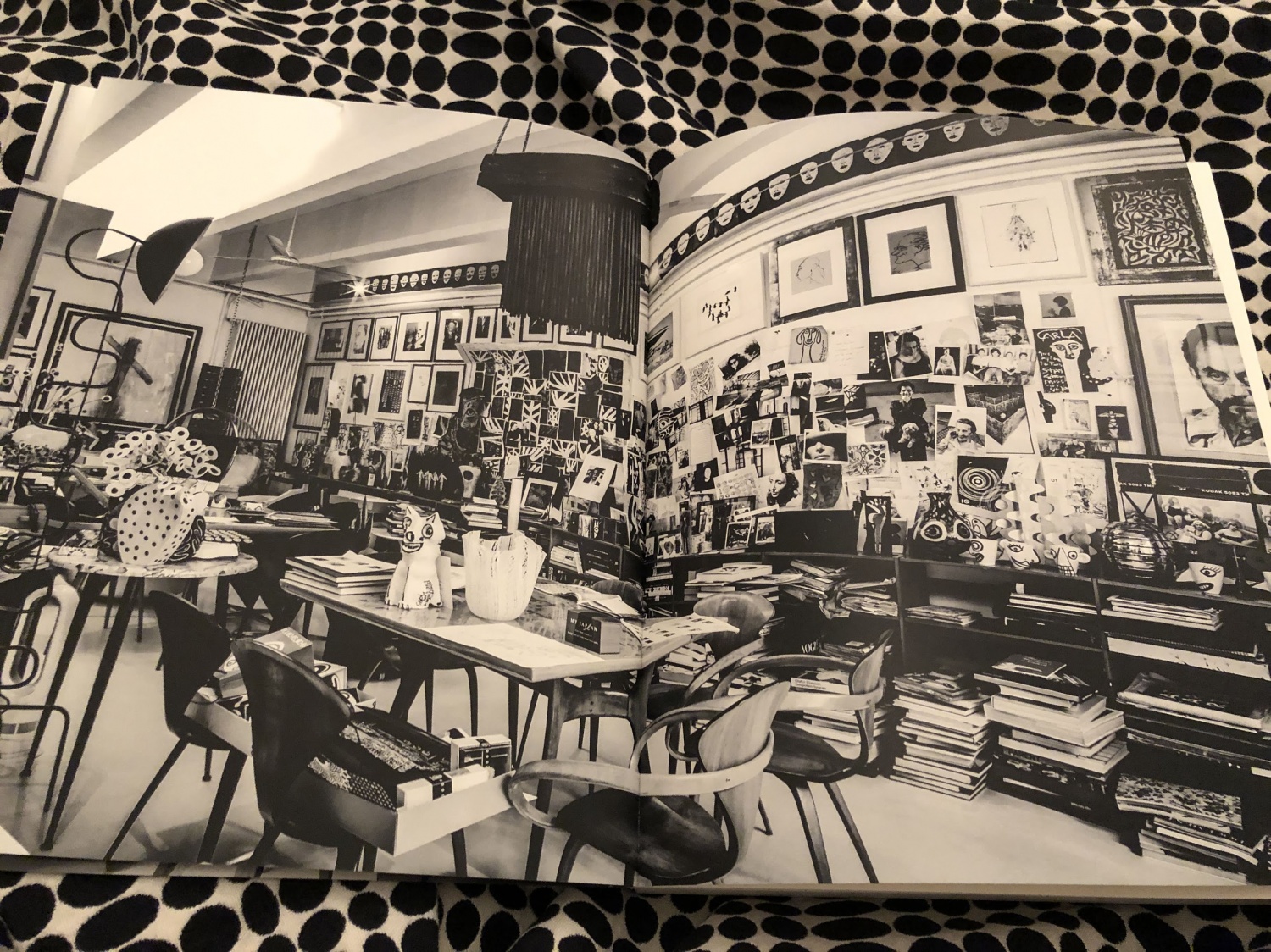

足を踏み入れたとたん、私のなかで心地よい旋律が響き渡った。なにも音楽が流れているわけではない。しかし明らかに無音ではなかった。アトリエの壁は、奥側の壁二面が額装されたフォトアートワークで埋め尽くされ、そのどれもが彼女のコレクションであった。反対側の壁はイラストや写真で埋め尽くされていた。それは様々なアーティストが敬愛を込めて描いたのであろうCarlaの肖像画であったり、または彼女を撮ったものであったりした。いまは亡き妹のFranca Sozzaniと共に写った写真もまた含まれていた。それから、彼女母親と思われるおばあちゃんが嬉しそうに電話する姿や、団らんを満喫する友人たちの姿が写真として飾られていた。

アートワークの飾られた壁がプロフェッショナルとしてのCarlaのパブリックな歴史だとすれば、その半面の壁は溢れんばかりの愛が詰まったプライベートな歴史とも言えるだろう。つまりギャラリーに関わる訪問者は、この空間に足を踏み入れるだけで、おのずと浮かび上がる彼女の〈物語〉と向き合うことになる。たとえそこにCarla本人がいなかったとしても、「Carla Sozzani」という名の旋律が聞こえてくるのだ。この不思議な体験は、今回のミラノ訪問で最も多くのインスピレーションを私に与えてくれた。

多忙を極めるCarlaは今回、別件でミラノとパリを幾度と往復していたため、本人と空間を共にできたのは半日だけで、話すことができた時間もわずかであったが、年齢を超越して妖精のような佇まいと輝く瞳の奥にいる彼女の桁外れな情熱を受け止めるには充分すぎる時間であった。

〈作品集「Between Art and Fashion – Photographs from the Collection of Carla Sozzani」

(Association Azzedine Alaia、2016)より、Carla Sozzani氏のアトリエ風景〉

Carlaのアトリエは、その空間に足を踏み入れた全ての人々に彼女の歴史を打ち明けることを躊躇せず、むしろ饒舌に物語ってくれた。私を大いに奮い立たせてくれた彼女のアトリエは、私にとって「垂直の景色」であった。私にとっては垂直の位置に存在する「見たことのない」世界を、ほんのわずかな時間の中で見せてくれた。

自分の話になるが、私が2014年に独立した時、「毎年 想像もしなかったような新しいことに挑戦する」という銘肝を持つことにした。会社員時代にはリスクと恥でしかないように思えた「新たな挑戦」も、その次は一体なにができるようになるのだろうと捉えれば、とても前向きに取り組める。人から嘲笑されようが、構うことなく自分自身を信じながら、この4年半を駆け抜けてきた。そしていま、日本を飛び越えてヨーロッパで仕事をしている。

大学生の頃は、自分が海外の人々と仕事をするなんて想像もしなかったし、ましてや海外移住するなんてことは露ほども想像しなかった。たった4年半の努力でも、ここまで大きく人生を変動させることができたのは本当に不思議だ。いま想像もつかないことはきっと、現在の目線の高さにそれが存在しないから想像もつかないだけで、思い切って垂直に飛んでみたら、もしかしたら一瞬だけ見えるかもしれない。その確かさを握りしめて目指すことができる。それを「垂直の視座」と名付けよう。

垂直に跳ねる。なるべく直角に、真上に向かって。

私はいまの自分が見たことも想像したこともない景色を見たい。その景色がいかなるものかは、この目で見ることができる日まで分からないが、少なくとも地上をまっすぐに歩き続けるだけでは叶わないだろう。マリオだって、ジャンプ知らずじゃ一面すらクリアできない。むしろジャンプを駆使することでキノコを手に入れ、前へ進む力を得る。思いがけない「たまもの」は垂直に存在するのかもしれない。

「迷ったときは、難しいほうを選べ」と私に教えてくれた写真家がいた。それは「垂直に動け」とも言い換えられるのかもしれない。垂直の位置は、実現不可能な困難さを潜ませているようで不気味だけれど、実際にはいつも以上の勇気と覚悟で行動してみれば、辿り着ける高さなのかもしれない。

垂直に生き続けたとき、目の前の景色はどう変わるだろうか。