〈下図版:2018年11月、パリ・フォトにて「MASAHISA FUKASE」を掲げて〉

先週末、突然の訃報を受け取った。

それは月曜の朝だった。アムステルダムはここのところ春にだいぶ近づいた天候で、ぽかぽかと穏やかだ。さあ、新しい1週間が始まるぞとデスクに腰を掛けてメールアプリを起動させると、タイミング良く新しいメールを着信した。件名は「Xavier」。すぐさま中身を開くと、単刀直入の本文が知らせてくれたのは、まるで想像もしなかった知人の訃報だった。なんでも先週末に眠りながら息を引き取ったという。

63歳で突如この世を去ったその人はXavier Barralといい、2018年に刊行した書籍「MASAHISA FUKASE」の版元である、パリのEditions Xavier Barralの代表を務める人物であった。

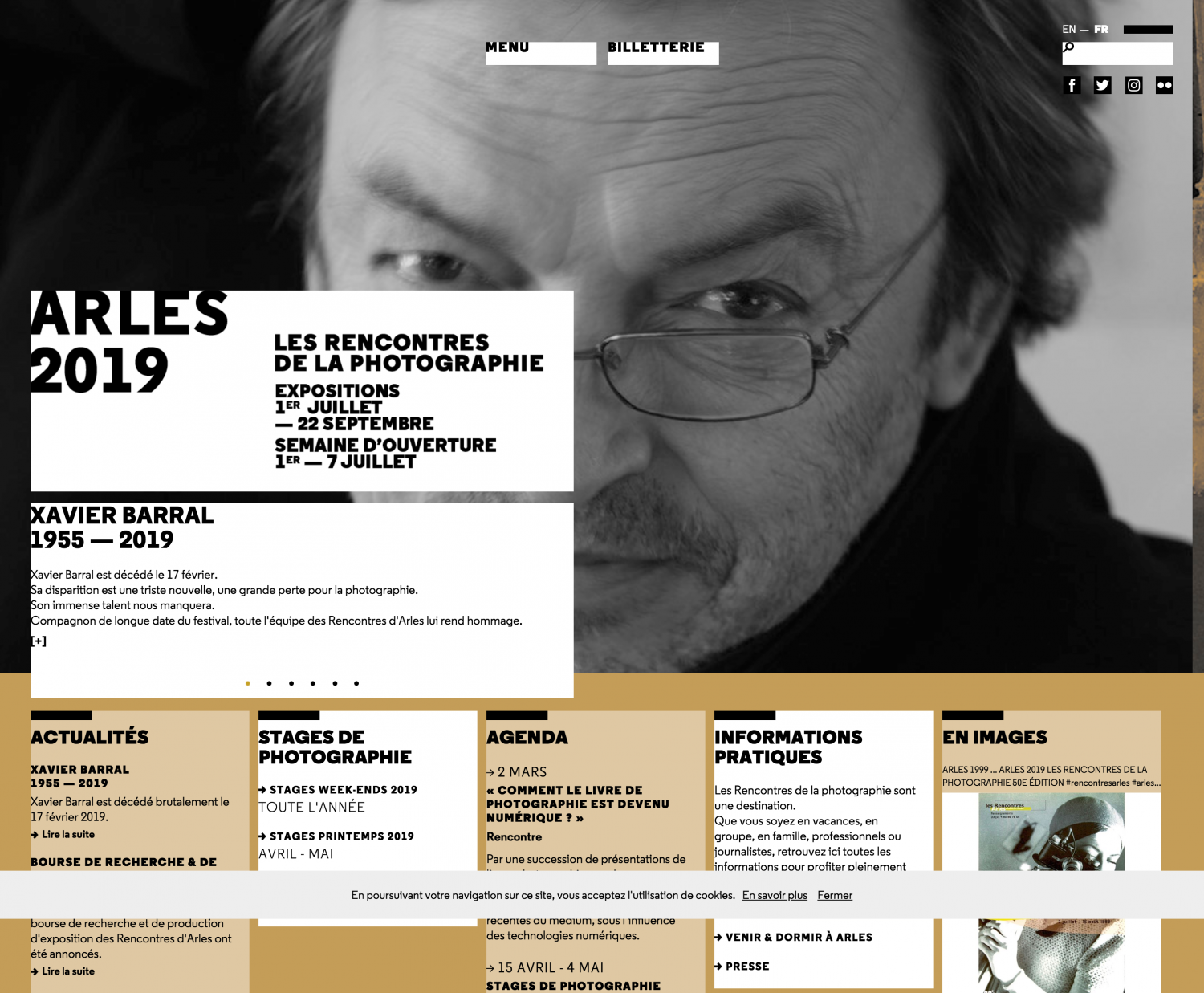

〈下図版:Xavierの訃報を受け、アルル国際写真祭のトップページには彼の写真と追悼が掲載されている〉

まずは彼と私の出会いについて話そう。それは2017年まで遡る。南仏アルルの地で毎夏に開催されるフォトフェスティバル「Les Rencontres de la Photographie」(アルル国際写真祭)にて、故・深瀬昌久の初となる大規模な回顧展を開催したその年の夏、その設営やオープニング参加のために現地を訪れた私はその足でアルルを駆け回って、各国の美術館キュレーターや出版関係者とミーティングを重ねた。

海外のアートフェアやアートフェスティバルは現在、多忙を極める業界関係者が一堂に会するまたとない機会として利用される場である。とりわけそうした場がまだ充分に成長していない日本にいるだけでは到底感じることのできない「出会いの密度」があり、さらに驚かされるのが「突発的に新しいなにかがその場から始まる」ということだ。日本で新しいプロジェクトの話し合いといえば、いくつかのステップを経て「じゃあやってみましょうか」となるものだが、アルルやパリ・フォトでは、まさに出会ったその場からプロジェクトが動き出す。Xavierもその例外ではなかった。

深瀬昌久展の設営も無事に終わり、ようやく街へと繰り出すと、そこはとても小さな田舎町なので誰かしらに出会う。そうして、KYOTOGRAPHIEの共同ディレクターを務める仲西祐介さんとルシール・レイボーズさんともすれ違い、2人から紹介される形で出会うことになったのがXavierだった。デザイナーである彼は、本をデザインするだけでなく、2002年に自らの名を冠した出版社、Editions Xavier Barralを立ち上げた。これまでに彼が手がけた数多くのアートブックや展覧会カタログは一見朴訥とした装丁でありながらも、ひとたびページを開くと、妥協を許さない緻密なデザインとアーティストへの愛がこれでもかと詰まっており、数ある写真集出版社の中でも世界的に高く評価される。その彼と、ひょんなきっかけで打ち合わせをすることになった。

私は、深瀬展を一緒にキュレーションしたSimon Baker(当時はロンドンの Tate Modern 国際写真部門キュレーターとして、現在はパリの Maison Européenne de la Photographie ディレクターを努める)にこのことを相談すると、あいにく彼は別件があって訪問することが難しかったため、祐介さんとルシールに同席してもらうことに。彼が宿泊するホテルの裏庭に案内されると、そこには小さなプールが備え付けられており、ちょっとした憩いの場になっていた。

先に着いた私たちより少し遅れて現れた小太りの男性は、歩くのもやっとという様子で、席についた頃にはゼエゼエと息を切らしていた。フランス人の彼はそれほど英語が話せなかったため(というより、話せなくはないが母国語以外は執拗に話したくないというなんともフランス人らしい態度も少なからず窺えた)、同じくフランス人のルシールが通訳となってくれた。深瀬昌久アーカイブスのこと、今回の展示に至るまでの経緯、そして私が深瀬の40年間を1冊にまとめたいと考えていることを話した。当初、彼は彼なりに、なにかひとつのシリーズを本にできたらと考えていたようで、私の構想を聞いて驚いた表情を浮かべつつも「それをやろう」と答えてくれた。「好きにやってくれていい。何ページになっても構わないから、君が作りたいと思う本を一緒に作ろう」とも。

最後に私は、彼に質問をした。「深瀬の展示でいちばん面白いと思ったのはどの作品だった?」。それまでの彼は、両眉で谷を描くように険しい表情を浮かべていて或る種の緊張感が漂う現場となっていたが、私の質問を受けて突然、彼の緊張感が解けて笑顔になると「ベロベロだ。あれは最高だね」と答え、しまいには顔を赤らめながら笑い出すほどだった。その瞬間、私は彼との本作りがとてもエキサイティングなプロジェクトになることを予感した。その場では、2018年の春に開催されるKYOTOGRAPHIEのタイミングで刊行できるように進めようという話になったが、それは流石に間に合わず、同年9月にオランダはアムステルダムで開催するFOAM写真美術館での回顧展には間に合わそうという話で落ち着いた。製作期間は1年。やれると思った。

しかしアルルの後、互いに時間がなかなかとれず、すぐにやってきた11月のパリ・フォトでも打ち合わせをし、本格的に動き出したのが12月だった。「好きにやれ」と言われて途端に火がついた私は、深瀬が本格的に写真を作品として認識し始めた1950年代から、1992年の転落事故直前までの40年間を章ごとに分けて構成を決めた。当初400ページを想定していた構成も時間が経つにつれ、600ページ強となったが、それは流石になだめられ、最終的に416ページに落ち着いた。

次は実作業だ。9月の刊行だからまだ時間はあると高をくくっていたが、私は翻訳が入ることを計算していなかった。翻訳を考えると、本文の〆切は1月末。それだけではなく、図版データも同時期までには用意しなければならない。最悪なことに、その年の春にはKYOTOGRAPHIEの回顧展(これもSimon Bakerとの共同キュレーションとなったが、実質的には大半の作業を私が請け負った)、そして9月にFOAMでの回顧展開催に向けた製作準備にも同時進行する必要があった。その全てを自分1人で形にするのだ。

ここで覚悟を決めた。深瀬さんに対する関心が集まったこの時にどうにかして形にできなければ、2度と訪れることのない機会かもしれない。だから、これが最後の機会だと思って目の前の仕事に取り組むこと。これが最高の仕事にならなければ、次はないと思うこと。なによりも深瀬昌久の仕事を伝えるには、彼以上の熱意と信念を持って取り組まなければ、それは灰色の過去のままである。私が取り組むべきは、私の解釈と言葉をもって彼の仕事に色を取り戻させること。再びこの世に蘇ったのならば、その新しい彼を私が抱え込むのではなく、空に解き放つこと。その後ろ姿を見送るのが、私の仕事だ。

だからここはひとつ、死ぬ気でやってみよう。泣いても笑っても、与えられた時間は2ヵ月間。全26章と序文、跋文、資料を書き終え、全図版を複写する。

朝8時に起きて0時までの16時間、プリントの複写と本文執筆をランダムに繰り返す日々が始まった。

リサーチや構成を同時進行で進めながら執筆だ。しかも文章というのは、煮詰まると全く書けなくなる。とことん打ちのめされ、追い込まれていった。誰かからなにを言われるわけでもなく、お前はクズでどうしようもなく空っぽな人間なのだと一人勝手に追い込まれる。

それでも時間は確実に進んでいく。できない言い訳を考えるくらいなら、前に進みたかった。そのうち、パソコンでメールを着信することに対しても苛立ちを感じ始め、ついにはワープロ機能しか搭載しないデバイスを買ってきて、喫茶店に通って、自分に鞭を打った。

複写は複写で困難を極めた。自前で複写システムを構築したのだが、シャッタースピードと絞りの絶妙な兼ね合い(特に複写は被写界深度とISO、光量のバランスを見極めるのが難しい)を考えながら、プリントの剃りを防ぐために載せる無反射ガラスに映り込む微妙な反射を拡大鏡で確認しながら防ぐことは、1人ではなかなかどうして難しい。ましてや20×24インチのビンテージプリントとなると扱いにも慎重さが求められるばかりか、プリントの重量も無視できない重さとなってくる。空中の埃は相変わらず撮影の邪魔をしてくれる。それが終わればPhotoshop上で一点一点、ゴミ取りをし、トリミングをし、微細な歪みをひとつひとつ調整した。2ヵ月間、吐き気を催しながら、ここで言い訳をして手を抜いては一生後悔するだろうと何度も自分に言い聞かせ、一日一日のノルマを確実に消化していった。最終的に1000枚を超える複写をし、そこから再び掲載図版の選抜をした。幸いにも、私の構成をXavier側は全面的に受け入れてくれた。写真の並びも大半のページは私が決めた。無間地獄のような日々であったが、それでも前に進む力を与えてくれたのは、「好きにやってくれていい」というXavierの言葉だったと思う。あとそれから、中腰での作業がひたすら続く複写作業では腰を痛める。とりわけ体重がある私の場合、中腰になると途端に腹の脂肪が本領を発揮して重力に加担する。普段は意識することのないお腹のかわいらしい贅肉が、ここぞとばかりに重りとなって私を苦しめるのだ。どうしても身体が動かなくなった時、複写を手伝ってくれたのは、ほかでもない私の妻だった。

とにかくこの本を生み出す過程においては、肉体的にも精神的にも追い込まれたものだが、結果的には〆切に間に合い(いま振り返ると翻訳作業の時間の方が2か月以上かかっていたようにも感じられるが)、KYOTOGRAPHIEとFOAMでの展覧会も何事もなく迎えることができた。

2018年の11月、パリ・フォトでのEditions Xavier Barralのブースで再会した際、Xavierは私にあるものをくれた。彼が描いたというドローイングで、カラスを描いたものだった。その足元には「MANY THANK YOU TOMO」と書かれていた。なんとも愛らしいではないか。色々と話したかったが、彼のブースは客でごった返し、ゆっくり話せるような状況ではなかった。またどこかで、と話して別れ、それから僅か3か月後の今週、彼の訃報を受けた。

彼は睡眠中に息を引き取ったわけだから、もしかすると彼は自分の死を理解することなく、その事実を受け入れることなくこの世から去っていったのかもしれない。明日は当たり前に訪れるようで、そうはならないことがある。さらには、その覚悟すら決める前に訪れることだって。昨日いた彼は、今日もういない。全速力で走っていたものが突然、ふっと消えた。

人間は根本的に楽観主義だと言われる。自分が死ぬことなんて日ごろ想像もしないし、万が一カタストロフィが起こったとしても自分だけは生き残ると信じている。根拠なく。しかし実際、誰もが自分に与えられたリミットがいつかなんて知る由もない。何歳までは生きると仮定して、何歳までにこれを達成して、老後はこんなことをして、などといった皮算用は実のところ通用しない。

自分では知ることのない最期がなんの前触れもなく訪れるというのは、どうやら少なくないことらしい。そうであれば、いま自分に突きつけられている物事を「やるか」「やらないのか」という二択は途端に重みを増す。「やる」を選んだとして、何回やるのか。何通りやるのか。心の底から楽しんでやれるのか。それとも、やらない言い訳を探すのか。