〈写真家・深瀬昌久が生前に愛用した Nikon F3〉

前回は「アーカイブとはなにか:前編」と題し、物故作家のアーカイブ活動について書きました。アーカイブとは「記録し、保存する」だけでなく「成果を世に伝え」ることによって「後世に引き継ぐ」仕事だというビジョンについて。そしてそのためにはどんな伝え方をすれば、より身近に感じてもらえるかを試行錯誤することに楽しみがあること。その結果できあがった初の回顧展の経緯について書きました。

後編に当たる今回は、アウトプットの矛先を海外に向け始めたきっかけについて。どの様にして海外に活動の場を広げることができたのかについて主に出版の観点から触れます。それからMFAは作品整理とアウトプットの場を同時並行して進めてきましたが、なぜそれほどまでに急いで事を進めているのかという疑問を抱かれた方もいらっしゃるかもしれません。本稿の後半では、その理由について触れたいと思います。

国内の限界

前編の中で、2015年に東京で開催した初の回顧展「救いようのないエゴイスト」の開催をきっかけに2冊の写真集を作ることができたと軽く触れましたが、実際は順調とは言いがたい経緯の中で、奇跡的にも実現することができたものでした。

というのも、2014年に深瀬昌久アーカイブス(以下、MFA)を建て上げてから幾つかの出版社に当たってはみたものの、けんもほろろに突き返されてしまうケースばかりだったからです。どこも「今時、アート系の写真集は売れない」という返答でした。私自身、それまで紙媒体を仕事にしてきたので、本作りが今どれだけ難しいかというのは分かっていたつもりでしたが、一定の需要があるはずの深瀬さんの本でも首を縦に振ってもらえない現実には、まったく驚きが隠せませんでした。しかし様々な人々と話していくことによって、次第にその理由が分かってきました。

日本で写真集が難しくなったのには色々な理由があるでしょうから一概には言えませんが、ここでは2つの事実を挙げます。

第一に、写真集販売の大手出版社による国内ビジネスがすでに破綻しているということ。アート系の写真集は、それ自体が単なる読み物を超えてアートワークに近いレベルのクオリティが求められる反面、制作費が嵩みますから、一般的な書物と比べて販売価格が高額になりがちです。日本には「写真集を作るなら多くても1000部まで」というひとつの基準が業界に共通した考えとして存在しますが、この部数が実にクセモノで、運良く全冊を売り切ることができたとしてもまともな利益が生まれません。かといって1000部以上の部数を刷ると、今度は在庫を残すリスクが高まってしまいます。購入者が多ければ多いほど沢山の部数が刷られて1冊当たりの単価が安くなるのは当然ですが、実際には日本国内に愛好家がそれほど多いとは言えず、やはり1000部がひとつの基準になります。これを言い換えるなら、現在の日本国内でアート系の写真集を継続的に買ってくれる人はたったの1000人しかいない、ということです。これではビジネスとしてはハイリスクローリターンとなり、大手であればあるほど毛嫌いするのも当然の話です。

第二の理由は、第一の理由にも繋がりますが、日本の本というのは流通が日本国内に限られがちです。写真集は文字量が少ない分、バイリンガルに仕上げやすいジャンルですが、言語以上にという世界的に見ても独特な流通システムとして「取次」が長らく存在する日本において、それが適用されない海外はまだまだ苦手な販路と言えるでしょう。

こうした苦境の現在でも日本から素晴らしい写真集が出版されているのはひとえにインディペンデント系の出版社のおかげとも言えます。世界中で同時多発的に開催されるアートブックフェアで本を売る姿を見かけるのは、まさにそういった写真集作りを愛する皆さんの姿です。彼らがビジネスの枠を超えたパッションでつなぎ止めているのが、日本写真集の現状とも言えるでしょう。

海の向こうの可能性

日本国内での写真集作りがいかに難しいかが見えてくる前から、私は海外出版の可能性も考え始めていました。要するに物流としての販路が大きければ大きいほど、モノが生まれる可能性は高まる。ということは、英語を流通言語としたマーケットを切り開くことで解決することは少なくない。これは決して商売だけの話ではありません。深瀬昌久という人は、日本に留まることなく世界中で愛されるべき写真家だと私は誰よりも信じていましたから、その代理を担うのであれば、初めからグローバルマーケットを視野に入れて働きかけるべきなのです。

海外のパブリッシャーで初めて話をしたのは、MACKという出版社のマイケル・マックさんです。2015年の夏、フォト・ギャラリー・インターナショナル(PGI)のディレクターを務める高橋 朗さんと、海外写真集の日本国内ディストリビューションを手がけるtwelvebooksの濱中敦史さんからマイケルさんを紹介してもらい、アートフェア東京のタイミングで来日した彼と打ち合わせの場を持つことができました。もちろんただ話をするだけではあまりにも勿体ないですから、深瀬さんが手がけた作品の中でもアート色が強い『Hibi』(1990-92年制作)の着彩色オリジナルプリント一式を持ち込み、その場で彼に見てもらいました。すると彼が放ったのは「この本を作ろう」という明快な一言だったのです。日本でいくら説明してもこぎ着くことのなかった出版がいともあっさり決まってしまったため拍子抜けしましたが、この時、彼は目の前のプリントと対話をしてくれたんだと思います。つまり彼自身に審美眼があることを理解しました。それは日本の出版社と話してもまるで感じることのなかった感触でした。ああ、やはり海外に道がある、と確信したのもこの時が始まりでした。

こうして始まったMACKとの仕事はその後、深瀬さんの代表作『鴉』の新装版へと続き(2017年刊行)、現在はMACKからは3冊目となる『家族』新装版の制作に着手しているところです(2019年晩夏刊行予定)。MACKとの仕事を通じて得ることができたのは、当初の私の予想通り、開かれたマーケットが大きければ大きいほど、想像を超えて瞬く間に世界中に届けられるのだという実感でした。さきに挙げたように日本国内では「写真集は1000部が限界」という壁がありますが、これまでに海外の出版社と共に作り上げてきた深瀬さんの本は全てその壁を越えています。

本を作る時はいつも意識する目標があります。「作る数は多ければ多いほど良い」ということと「学生でも買えるような物作りを意識すること」という2つです。

本当に素晴らしい人やモノ、コトというのは海を越えて世界中の人々に受け入れられ、愛されるべきです。それを達成するためには、世界に伝わるだけの「物量」が必要になります。少部数ではどうしても限られた期間しか本屋に置かれないんです。この先もずっと本屋に置かれて、人々がずっと定価で買える本を作りたい。文化というのは世代を超えて引き継がれていくべきですから、物作りは次世代を担う若者を目指して行なうべきです。ですから、次の次代を担う彼ら、すなわち学生でも買えるような物作りを意識すること。それらを達成できれば、作り手の私達がこの世からいなくなった後も、私達が伝えたいと願って作り上げるものは自然と後世に引き継がれるはずです。

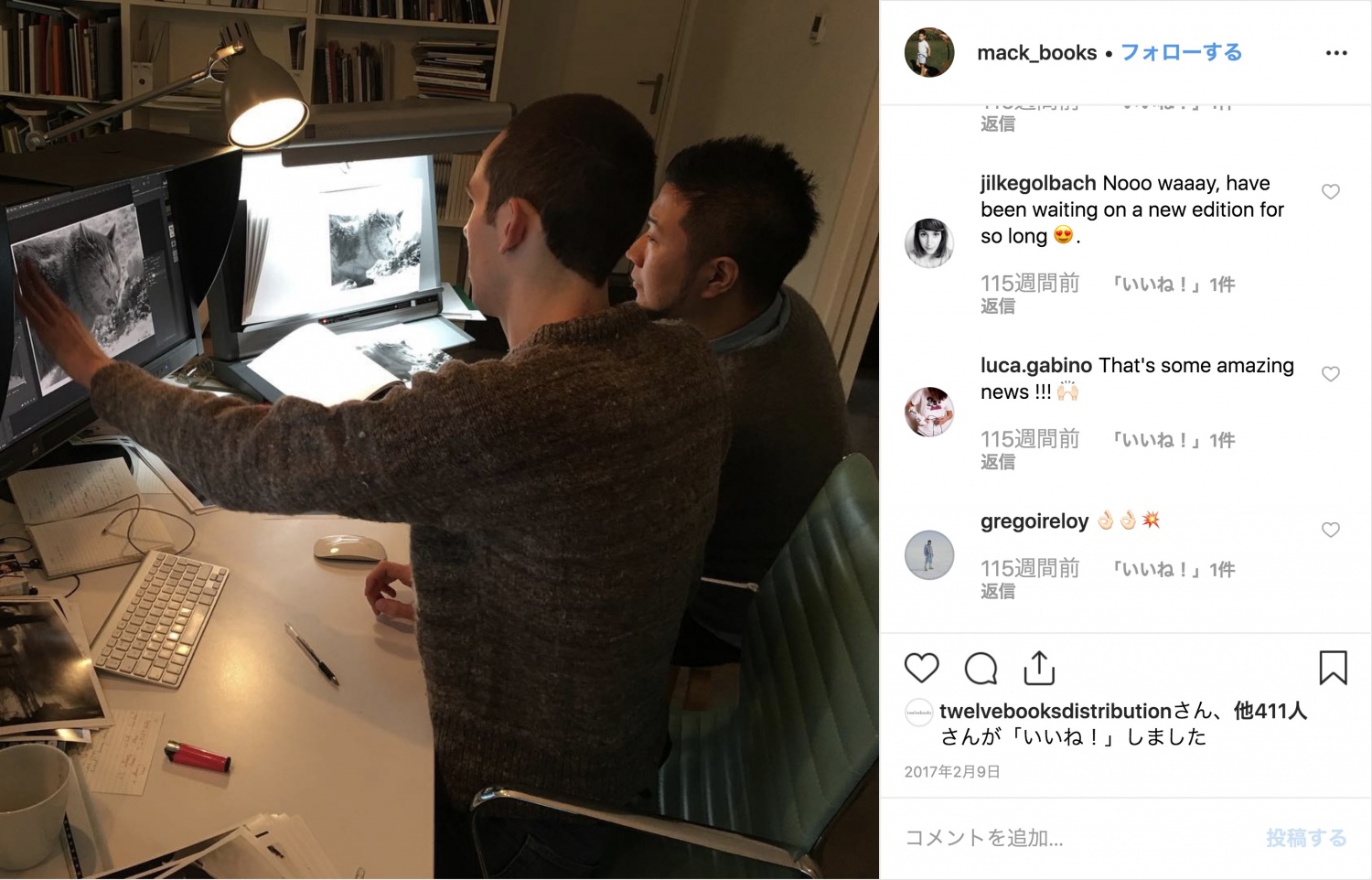

〈『鴉』新装版制作のため渡英し、MACKのブックデザイナーと詳細を詰める様子(2017年)〉

テーブルひとつで全てが生まれる

海外との仕事において欠かせないのが、世界中で開催されるアートフェアやアートフェスティバルに定期的に赴くことです。5月のフォト・ロンドン(イギリス)、7月のアルル国際写真祭(フランス)、9月のアンシーン(オランダ)、そして11月のパリ・フォト(フランス)などはその最たる例です。そういった場には不特定多数の関係者が世界中から集まるため、同時多発的にあちこちで打ち合わせが始まります。これは何度通っても刺激的で、数日間の滞在中に初めて出会う人と話していきなり企画が立ち上がることもあれば、いつも会う人たちとも次の段階の話に進むことができたりするんですね。私は2014年のパリ・フォトに自腹で赴いたことがきっかけで衝撃を受け、以降5年間は毎年欠かさず訪れています。

海外出張は一定のコストがかかるので敬遠されがちですが、実際に行ってみると、それまでの想像をはるかに超えた出会いが待ち受けています。実際、これまで手がけてきた展覧会や出版物というのはそうした場で出会った人々と、その場で話したことから企画が生まれたケースが大半なのですから。テーブルひとつあれば、そこから全てが生まれるのです。これは一度体験するとヤミツキになるほどの充実感があります。私の場合は海外出張を都度自己負担する必要があるため、そのコストを軽減させるためにもオランダに移住してしまいました。

〈これまで沢山のプロフェッショナルが力を貸してくれた。下図左から、仏出版社・Editions Xavier Barralのフィリップ・セクレーさん、英ギャラリー・Michael Hoppen Galleryのオーナーを務めるマイケル・ホッペンさん、筆者、仏美術館・Maison Européenne de la Photographieのディレクターを務めるサイモン・ベーカーさん(2018年)〉

写真は永遠に残らない

一般的にアーカイブというのは、まず初めに作品整理に一定の時間をかけるものですが、私は作品整理と並行して発表の場を積極的に設けてきました。あまりにも短期間で幾つものプロジェクトに取り組んできたことから、もう少し時間をかけて1つひとつにじっくりと取り組むこともできたと反省することも少なくありません。しかしこの仕事は「時間との勝負」だと認識しています。というのも組織立ち上げ当初にそのきっかけとも言える体験をしたためです。

深瀬さんが1992年に起こした転落事故以降、彼の全作品は深瀬昌久エステートという前身団体によって20年間管理されていましたが、2012年に深瀬さんが亡くなったことをきっかけに、その全ては遺族へと返還されました。それから2年後に当たる2014年に現在のMFAが創設され、さあ整理を始めるぞと意気込んでネガに手を差し伸べたところ、一部はすでに朽ち始めていたのです。フィルムの中でも酷いものは「ビネガーシンドローム」と呼ばれる化学反応を起こしてなにやら酸っぱい香りが漂っていたり、その劣化現象がさらに進行したフィルムに至ってはひび割れが入って、写真の像が剥がれ落ちてしまっているものさえありました。

私自身、写真に触れるようになってかれこれ20年以上が経ちますが、ネガさえあればこの世に半永久的に残せるメディアだと信じ込んでいました。しかし現実にはネガも有機物のひとつであり、カビは生えるし、湿気で丸まる。また、ひとたびビネガーシンドロームを発生させたネガの劣化進行は止めることができないと言われています。

この話はネガだけに留まらず、印画紙においても言えることです。深瀬さんが現役だった時代に量産されたバライタ紙といった印画紙は次から次へと廃盤になっています。というか、深瀬さんでさえ1970年代後半の時点で生産中止となったお気に入りのバライタ紙を当時大量に買いだめをして、冷凍保存しながら数年をかけて少しずつ消費していたほどです。かつての印画紙というのは「ロスト・テクノロジー」と呼んでも過言ではないほど、二度と再現できない品質なのです。こうした出来事を通して容赦なく突きつけられたのが、「写真は永遠に残らない」という現実でした。

今日できたことが明日にはできなくなる

「写真は永遠に残らない」という事実だけでも十分すぎるほどの重圧でしたが、それ以上に過酷な現実が待っていました。生前の深瀬さんに関係した人々との話し合いです。5年が経った今では大方の話し合いに整理がつき、世に出せるもの、出せないものが区分されましたが、そこに至るまでの過程は精神的に参ってしまうほど個人的に辛いものでした。

作家本人が生きていれば、鶴の一言で簡単に進められるような出来事も、亡くなった途端に複雑になりがちです。様々な関係者と時間をかけて話し合いをすることは大切です。たとえそう努力したとしても、残念ながら理解してもらえないこともあります。具体的にどんなことが起こるかというと、様々な人々が権利を主張し始め、今日できたことが明日にはできなくなることがあります。

私達の場合は、幸いにも遺族が強い意志で作品を守ることに徹底してくれたため、それでも沢山の困難と向き合わざるを得ませんでしたが、いまもこうしてアーカイブの仕事を続けることができています。私達が管理しているのはネガやプリントといったモノですが、管理している私達はれっきとした人間であり、それも組織化できるほどの力もありませんから、私たちが確固たる意志と動機を維持できなければ明日にも終わるような不安定な仕事なのです。もっと時間を費やせばより良いものができるかれしれないが、今日できることは明日できないかもしれない、否、できなくなると考えるべきなのです。だから今日できることは、今日やる。

昨年刊行した深瀬昌久の生涯を編さんした写真集『MASAHISA FUKASE』にしても、彼の代表作のひとつである「洋子」を収録するため、この肖像権管理者との話し合いを本の制作と並行して進めていましたが、最終的に掲載許諾が下りませんでした。これが含まれないことで批判されることは大いに理解していましたが、時間が経てば他の作品も本に収録できなくなる可能性だってあるわけです。それだけは避けたかった。だから「洋子」なしでの刊行を推し進めました。

考えてみてください。深瀬さんの作品は25年(!)ものあいだ世に出なかったのです。誰にもどうすることもできなかった。そうでしょう? それほど長い期間、世に出なかっただけの理由があったということです。それも四半世紀ものあいだです。そんな状況にあったものを大きく世に放つうえで、完璧を追い求めるべきでしょうか? 私はその中でできることを最大限努め、できるうちに形にするべきだと判断しました。なんとしてでも深瀬さんの写真家人生を1冊の本にすること。それが、あの時点における私の目標でした。

『MASAHISA FUKASE』はフランスの出版社・Editions Xavier Barralと作りましたが、そのパブリッシャーを務めるグザビエ・バラルさんは、本書刊行の半年後にあたる今年2月、急逝されました。優れた人と仕事をするという意味でも、あの本を作るべきタイミングはあの時しかなかったのだと改めて考えさせられました。

アーカイブという仕事は「時間との勝負」。刻一刻と、できる仕事の幅は確実に狭まっていくのですから。

大空に向かって手放す

この世にはもういない作家の代理を務めるこの仕事というのは、あらゆる場面で判断に悩まされます。深瀬さんはもうこの世にいない。死人に口なしとはよく言ったもので、人がいなくなると途端に、それまで周りにいた人々には天からの声が聞こえがちです。「私は選ばれた人間なのだ」とか「彼はこう言っている」などと言い始めたらもうそれは憑依に近い領域で、ちょっと危険ですよね。ですからこの仕事に関わり始めた頃に「自分イコール深瀬昌久にならないこと」を心に決めました。私はトモ・コスガとしてこの仕事に従事すること。彼の声が聞こえることは決してないのです。当たり前です。ですから、私の眼差しから彼の仕事を世に伝えていくこと。

そして、深瀬さんを手放すこと。人は愛するものを手離すものかとぎゅっと抱き締めてしまいがちですが、それではいつまでも「彼と自分の2人だけの世界です。本当に素晴らしい人だと思うのなら、それでは勿体ないではないですか。だから、これをしない。四半世紀ものあいだ闇に閉じ込められてきた深瀬さんを解き放ち、彼が大空を旅立つ姿を最後まで見送ること。ひとつ、またひとつとカタチになるたび、自分の手から離れていく感覚を覚えます。それはとても寂しいものですが、そういうときはきっと正しいことが為せているはずだと思うようにしています。

アーカイブというのはいつまでも大切に抱き締める仕事ではなく、大空に向かって手放す仕事なのです。