〈下図版:ロンドンの出版社・Mackがオフィスを構えるエリア、ドラゴンフライ・プレイス〉

6月某日。アムステルダムはスキポール空港から50分のフライトで、ロンドンはスタンステッド空港に降り立った。

今回の渡英は、ほんの5日前に決まった。

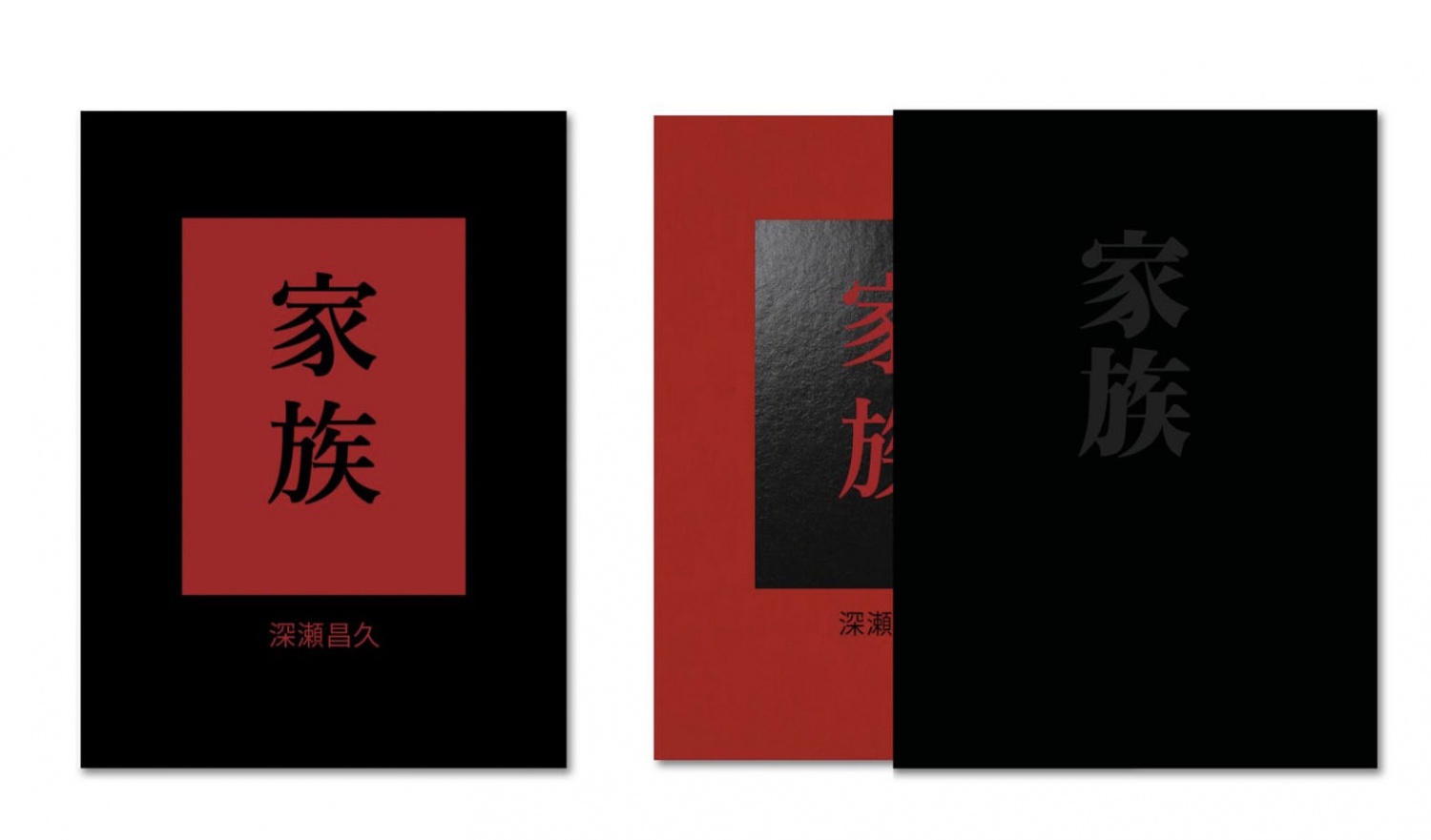

ロンドン発のアート写真集出版社として世界に名を馳せるMackから深瀬昌久の写真集『家族』新装版を出版する話を取り決め、図版データの受け渡しや新たに掲載する跋文執筆など、今年1月から少しずつその制作に関わってきた。そして今月、Mackから本書のダミーブックが届いた。それは実にMackらしい洗練された装丁に仕上がってはいたものの、あくまで先方が自由な解釈で作り上げたものであって、作品のコンセプトが充分に反映されているとは言えなかった。ここからは面と向かって一緒にブラッシュアップすべきだと掛け合い、急きょロンドン行きを決めた。

新装版の出版と記したように、本書は1991年に一度出版された経緯がある。函付のA3サイズという大判型に黄金色に輝く装丁が施され、定価12360円という規格外の価格で販売された経緯もあって市場にはそれほど多く出回っておらず、現在では見かけることもなくなった一冊である。初版刊行から四半世紀以上が経った今、これを装い新たに蘇らせることが今回の目的だ。

Mackから送られてきたダミーブックは、1991年刊行の原版に強く引っ張られた中面デザインでありながらも、縦長の判型を採用したために図版サイズが原版と比べてかなり小さくなり、またページの天地に白の余白が大きくとられたレイアウトに仕上がっていた。さらに縦長の装丁はページめくりが固くなるため、中面の紙を薄くしなければならない。結果的に、私の目には原版と比べて大きくスケールが小さくなっているように見えた。

しかしだからといって、こうした事態を悲観的に捉えるべきではない。このようにダミーブックを見せてもらうことで初めて相互の認識のズレが把握できるわけで、そこから議論を重ねることで、互いに納得のいく物作りを叶えることができる。そうでもなければ延々と机上の議論が続くだけでなにも進展しないだろう。もちろん、届いたダミーブックに対してなにも口出しをしなければ、制作はそのまま進んでしまう。だからきちんと意見を出して反映させるのだ。あうんの呼吸、以心伝心。そんなものが通用する仕事など、それこそ数十年という月日を共にしなければ成立しない。

さらには、海外との仕事は時間との勝負とも言い換えられる。

これまでに4冊の写真集を海外の出版社と手がけてきたが、制作期間は短いもので3ヵ月、長くても半年というスパンで完結される。1年以上の月日をかけることはまずない。日本であればじかに会って密な打ち合わせもできるが、日本とヨーロッパでは距離も時差も大きく離れている。しかも世界的に評価されるような写真集出版社はどこも個人レーベルに近く、パブリッシャーが自ら本のディレクションを手がけていることが少なくない。そうしたケースでは、同時進行で数多の本を手がけている彼らを掴まえて密なコミュニケーションを取ることは至難の業で、メールひとつとってもどれだけ完結に、自分の伝えたいことを書けるかが問われるし、返信は常に5分以内に対応することでキャッチボールを円滑にすべきだ。特にMackの場合、彼らからの連絡や報告はいつも必要最低限に限られている。メールを送っても返信がないのはいつものことだ。その点においても生真面目で心配性の日本人としては不安が募る。

だからこそ世界中のあちこちで毎年開催されるフォトフェアやアートフェスティバルを積極的に訪れ、現地で打ち合わせを執り行うことが重要視されている。今回にしても、元々は5月にロンドンで開催されたフォトロンドンで本書制作の打ち合わせをすることを予定していたが、その直前に諸事情でロンドン行きをキャンセルしたこともあって、打ち合わせが叶わなかった。

しかしダミーブックを受け取った時点で脳裏に羅列された疑問点はメールだけで解決できるとは思えなかったため、ロンドンまで赴いて制作の指針をじっくり腰を据えて話し合いたいと思った。

〈下図版:フライトが予定よりも1時間押したeasyjetの機内に乗り込む乗客たち〉

さて、アムステルダムからロンドンまでの移動手段は列車もしくはフライトの二択である。今回はeasyjet(イージージェット)が運行するフライトを選んだ。easyjetはヨーロッパで有名な格安航空会社(LCC)のひとつであり、うまく選べばわずか100ユーロ(約12000円)ほどで往復できてしまう。アムステルダムとパリを繋ぐ高速列車・Thalys(タリス)の二等車で片道定価が129ユーロ(15000円強)だから、片道の列車代よりもフライト往復の方が安く済んでしまう。その分、LCCでは特に夜の便において頻繁に遅延するという欠点はあるが。

ロンドンには5つの空港があり、今回は主にLCCのフライト離発着を担うスタンステッド空港に降り立った。そこからセントラルまではエクスプレスで50分。ロンドンの外れに位置するBrockleyにオフィスを構えるMackまでは計1時間半の道のりとなる。朝7時にアムステルダムの自宅を出て、正午にはMackのオフィスの最寄り駅に到着した。深瀬昌久の写真はこれまでに3冊をMackから刊行してきた。2017年、『鴉』新装版の制作時には東京からはるばるやってきたのだったと思い返しながら、同じ道を辿ってオフィスに辿り着いた。

〈下図版:リバプールストリート駅。スタンステッド空港からはエクスプレスで市内まで1時間で辿り着く〉

ドアを開けてスタッフへの挨拶を済ませると、Mackの創設者でありディレクターを務めるマイケル・マック氏と本の話を始めた。Mackが手がける写真集は全て、マイケルとアーティストの共同制作となる。アーティスト(深瀬のような物故作家の場合は私のような代理人がその役割を担う)の提案を受け止めながらも、短時間で理想的な答えを導き出し、本の装丁に反映させるのが彼の責務のひとつだ。それだけに彼の感性はアーティストに近いものがあって、こちらの意見を絶妙に取り込みながら、短時間で論理的に判断を下していく。

まず初めに掛け合ったのは、少しでも本の判型を大きくすることだった。

本作はアンソニーという大型の写真機で撮影されたものであり、そのイメージ(像)はかなり大きく引き延ばしても豊かな階調を維持できる。だから1991年刊行の原版ではA3という規格外の判型が採用されたのだ。それを文庫本ほどのイメージサイズに仕上げてしまったら、それこそ作家の制作意図から大きくかけ離れてしまう。とは言え、原版の販売価格もまた規格外の高値設定となっていたことを忘れてはならない。対して新装版は、原版のざっと1/2ほどの販売価格に設定された。一般的に求めやすい販売価格を設定することもまた肝要であり、そのような制限下で可能な限りの創意工夫を組み込むべきである。

以上の説明を加えながらもどうにか図版サイズを大きくしたいと掛け合ったところ、当初は縦長だった判型を一般的な写真集のように横幅を増やすことで図版の拡大比率を上げることで(つまり少しでも余白を図版で埋めることで)、元の二回り以上は大きくすることが叶った。今回の印刷はトリトーン+ニス仕上げとなるため、原版よりも精密な印刷上がりが期待できるだろう。従って、オリジナル版と比較しても遜色ないばかりか、きっと力強く生まれ変わるはずだ。

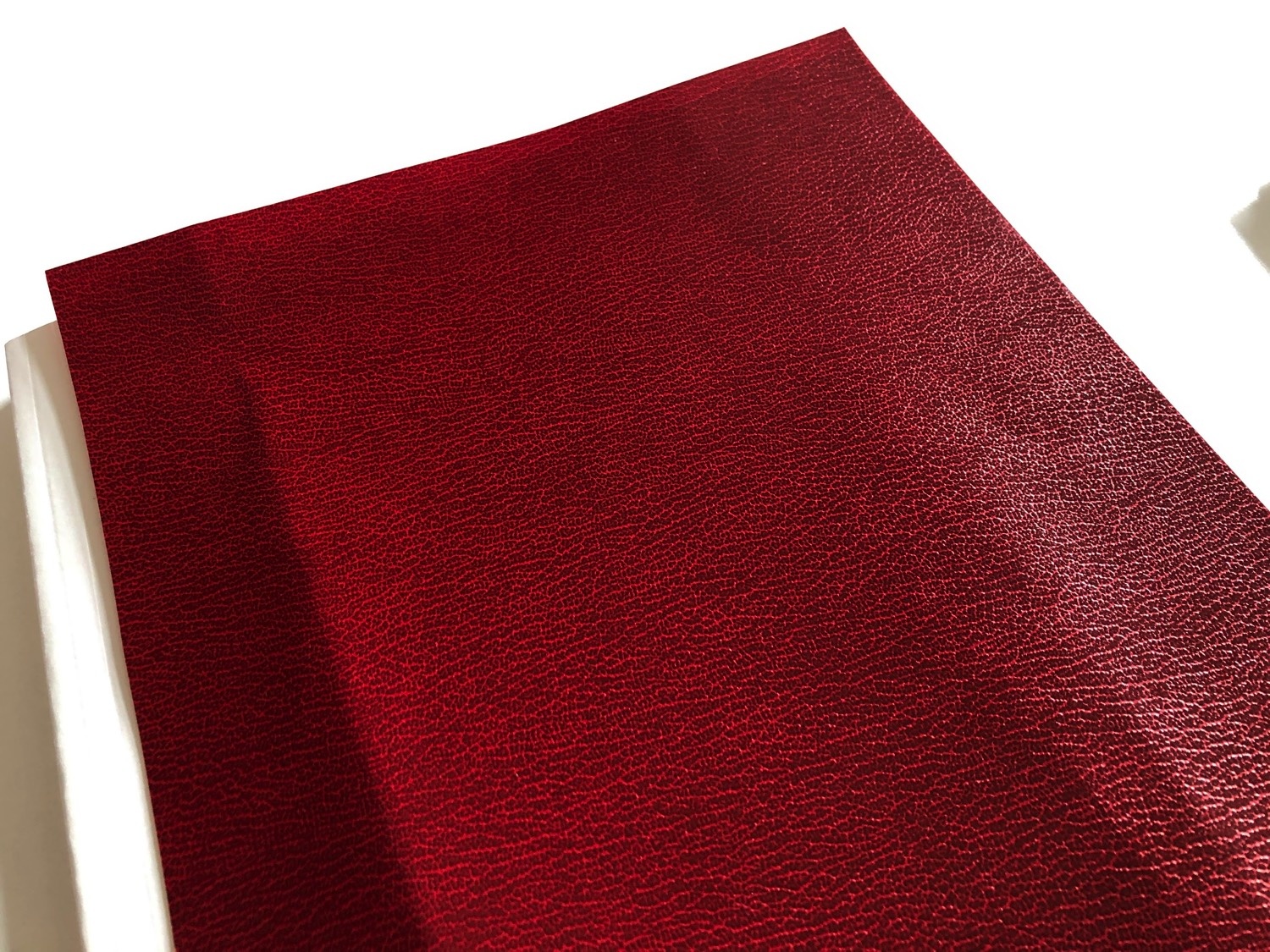

次に話し合ったのは、表紙に使う素材と色について。

マイケルがオフィスの奥から、表紙素材の見本をたんまりと出してきて、そのひとつひとつを眺めながら、まずは表紙の色を決めることになった。当初、彼らの方ではこれまでMackが手がけてきた写真集の装丁を彷彿させるグリーンやブルー、あるいはグレーといった、見た目にも落ち着いて手にとれる洒落た色を想定していたようで、そうした色を順々に見せられたが、どうもしっくりこない。いかにも深瀬昌久をイメージさせる色ではないからだ。

しばらくのあいだ2人で唸っていると、原版を手にしたマイケルが私に質問を投げかけてきた。

「なあトモ、なぜ原版は金色にしたのか、理由を知っているか?」

〈下図版:深瀬昌久『家族』の原版(右)と制作初期段階のモック(左)〉

その疑問は、次のような解釈から紐解ける。

1991年に同書と一緒に刊行された深瀬の写真集『父の記憶』が家族の日常を捉えた“家族アルバム”という「ケ」であるのに対して、本作は家族の晴れの日をスタジオで撮影した「ハレ」と捉えられる。だから表紙には晴れの日を連想させるめでたい金色を採用したのではないか。

しかし「家族の晴れの日に撮られた記念写真」という印象はあくまでも本作から表層的に汲み取れる枠組みに過ぎない。その証拠に、本作の最期では父の死を基点とした家族の崩壊が描かれている。それだけでなく、1974年には深瀬の両親が一人ずつ撮影されたが、それらはいずれ訪れる彼らの葬式用に撮影されたものだった。晴れの日というよりも、どちらかと言えば “死” の香りが立ちこめる。つまり本来、本作とはめでたさの対極にある作品なのだ。

ではなぜ原版では、作品のコンセプトと本の装丁が見事に食い違っていたのか?

本作の撮影を始めた1970年当時について、深瀬は「けれん味のある写真が好き」だったと記している。長年にわたって定点撮影されることによって家族の年々の変化が精密に確かめられ、それは一家族の歴史の断片を物語る記録として成立する一方で、「半裸で腰巻き姿をした赤の他人の女性達」や「ふんどし姿の深瀬と助造」、あるいは「家族写真なのに後ろを向いた家族」など、随所に深瀬が仕込んだ仕掛けが混じる。こうして出来上がった奇妙な家族写真について深瀬が「三代目くずれである私の、パロディー」と言い表していることからも分かるように、家族写真に相応しくない要素を混入させることによって伝統的な家族写真の形式を皮肉ることも目的のひとつだったと考えられる。だから本の装丁そのものも、極端なほどおめでたい出で立ちに敢えて仕上げることで「特製の家族アルバム」と見違えるような装丁を意識したのではないか。

しかしながら、こうした制作背景は作品を鑑賞するだけでは把握しがたいことであり、その点においては読み手が汲み取りきれないという懸念もある。それは先に挙げた、マイケルが私に投げかけた問いを振り返っても分かることだ。また「特製の家族アルバム」と見違えさせるために本を金色で包むという狙いはやはり、原版のような規格外の判型あってこそ成り立つものだと判断した。

そこで今回、新装版を迎えるにあたっては、表紙の新たな色として「朱殷」(しゅあん)を提案した。どす黒く濁った血の色である。それは本作を通して見出すことになる “血縁” を連想させる色だ。

〈下図版:血や指紋をイメージさせる表紙素材としては以下のような強烈な印象を持つものも候補に挙がったが、血のイメージ以上に手帖に起用される革の雰囲気を醸すと判断して却下した〉

1934年、深瀬昌久は北海道北部に位置する中川郡美深町で写真館を経営する家系に生まれ落ちた。

祖父に当たる深瀬庸光(つねみつ)が1908年に写真館を開業、庸光の次女みつゑの婿養子として逢坂助造を迎えると庸光はすぐに隠居し、助造とみつゑによる二人三脚の写真館経営が始まった。深瀬は2人が授かった2男1女の長男として誕生し、ゆくゆくは写真館の3代目として写真館を継ぐことを期待された。物心つく頃には両親の仕事を手伝わされ、外に遊びに行きたい気持ちをぐっと堪えながら従事した。そして大学で本格的な撮影技術を身につけるために上京するが、卒業後は故郷に帰ることなく東京で暮らし始めた。家業の写真館は弟の了暉(としてる)が3代目を継いだ。

東京での暮らしが十数年と経ち、三十代中盤の深瀬がふと故郷を懐かしんで、当時の妻である洋子を伴って美深町に帰省したのが1971年のこと。弟も妹もそれぞれ家族を作り、一家はすっかり大所帯となっていた。そこで写場と呼ばれる撮影スタジオに家族を集め、撮影したのが本作の始まりである。以降、1989年まで撮影が続けられ、最終的には一家四散という顛末までもが描かれた(本作については、赤々舎より刊行されている拙著『MASAHISA FUKASE』において前後作品との関連も含めて説明してあるため、興味がある方は手に取ってもらいたい)。

両親の仕事を手伝わされた幼少期について、深瀬はのちに「写真への怨恨はたぶんこのころ芽生えたものであろう」と振り返っている。その言葉通り、生まれながらにして写真館を継がなければならないという宿命を苛まれ、ついにそれと決別しながらも最終的に辿り着いた故郷で彼が見つけた「身近」な被写体こそ、他でもない彼自身の肉親だったのだ。そうして始まった深瀬家を巡る撮影には、結果的に20年という長い歳月が費やされた。これほどの長期間にわたって彼がひとつの題材を突き詰めた作品というのは他に例がない。それが示すのは、深瀬の撮影欲求のルーツとも言える一家こそが彼のリビドーを受け止めたという紛れもない事実である。

家族や血縁について何度も繰り返し考えさせられる本作。本の形にして包み込む色として、朱殷は選択肢になり得る。尤も、こうした色を表紙にすることは難易度が高いことは分かっていたので、以上の提案をマイケルに伝えながら「もちろんそれはちょっとしたチャレンジになると思うけど……」と付け加えると、すかさず彼が「“ビッグ”・チャレンジになるね」と強調し、デザイナーのモーガン・ブラウンもそれに笑みを浮かべながら同意した。

しかし話を煮詰めていくうち、その色が議論の中心となり、新装版のキーカラーとして採用された。

〈下図版:現場の議論で生まれたアイデアをデザイナーのモーガンが即座にデザインへと落とし込んでいく〉

意図して黒枠の表紙デザインを採用したわけではなかったが、モーガンが提案してくれたこのデザインに対して「日本では遺影に必ず黒枠のフレームが使われるんだ」と説明すると、2人は思わず息を飲んだ。そして妙に腑に落ちたようだった。最終的にこの表紙が普及版に採用された。

表紙の素材にはバックラムを採用。これは図書館における製本で使用される特殊な布地だ。不特定多数の人々に何度も読み返される図書館の本は激しい摩耗が想定される。そこで強固なコーティングが施されたバックラムが使われるのだという。写真集での採用はまだ珍しいこれを、マイケルのアイデアから表紙素材に採用した。インパクトのある朱殷とバックラムによって本作が包まれることで、本作『家族』が原版とも異なる新たな味わいに仕上がることと期待したい。

最後に、中面に起用する紙について話し合った。

マイケルはなによりも紙の手触りを大切にしているようだった。それは些細な彼の一言や所作から私が勝手に感じとった印象に過ぎないが、指でページをめくる時の感触がいかに本において重要であるかを改めて教えられた気がする。本書に関しては当初のダミーブックが縦長であったことから、紙は薄手のものが選ばれていたが、これについても意見を出し、また判型の幅を増すことになったことで、より厚手のものが起用されることになった。巻末に収録される深瀬と私の跋文の紙にしても、図版ページよりもさらに薄手の紙が選ばれていたが、図版ページの紙と同じ厚さの紙に変更してもらった。

〈下図版:Mackのディレクター、マイケル・マック氏とここでじっくり2日間にわたって話し合った〉

ここまでの内容をマイケルと2人で協議したのち、今度はデザイナーのモーガンと2人で実作業に移った。

今回の新装版に収録される図版は、本書の原版に使われたオリジナルプリントをいちから取り込んだものから制作した。そのトリミング具合は原版を参考としながらも、意図されたと考えられるトリミングとそうではないトリミングの違いを判断しながら適宜調整を細かく行った。

その後、和文の文字校正をプリントアウトした紙で3度ほど経て、そうして見つかった誤字や脱字、あるいは書き直しをInDesignと呼ばれる書籍用の編集アプリケーション上で修正する作業を行なった。和文には段落ごとのインデントやルビ振り、文字の級数、改行などにおいて独自のルールがあるため、海外の出版社から出す本の際には任せっきりにはできない。

そして奥付と謝辞を仕上げ、丸2日間の現地制作を終えた。

Mackとの本作りはこれで3度目だから、こういった密度の仕事になることは前もって分かっていたが、それでも帰宅後は本調子に戻るまで1週間はかかったほど、実に根詰めた2日間となった。

〈下図版:表紙素材には図書館の製本に使われるバックラムを採用〉

海の向こうの人々と一緒に仕事をする時、それがインターネットを介して物事を完結させることが可能であれば、そうしてしまいがちだ。お金と時間の面で考えればデジタルコミュニケーションほど費用対効果の高いものはない。しかし実際には、現地に赴いてできることとは大きな差がある。

身体が感じ取る情報量というのは想像以上に多いものだ。些細な瞬きや表情の変化、はたまた場の空気は肉体でなければ感じ取ることが難しい。だから現地に赴き、人々と向き合いながら五感で対話することで、メールのやりとりだけでは起きないような奇跡が起きる。それは制作物の仕上がりを大きく左右するだろう。

Mackより今夏刊行予定の深瀬昌久『家族』新装版。是非ともじかに手に取って確かめてください。

日本での流通はtwelvebooksさんが引き受けてくれました。その主宰を務める濱中さんの多大なるご厚意により、ロンドンのMackから日本宛に発送注文されるよりもお安く日本国内でお求めいただけることになりました。

以下のページから普及版と特装版どちらもプレオーダーが可能です。

【リンク】FAMILY by Masahisa Fukase (普及版) – twelvebooks

【リンク】FAMILY by Masahisa Fukase (特装版) – twelvebooks

以下は既刊ですが、本作『家族』も収録された深瀬昌久の全集です。

【リンク】『MASAHISA FUKASE』(赤々舎)