ⅴ 姿なき販売所

「あの、牛乳が届いてなかったんですが」

返答はない。少し音量を上げる。

「ごめんください」

誰かがそばにいる気配すらない。

翻訳機の音量を最大に設定して、半開きになって北北西の風に揺れている鉄扉の向こうへ呼びかける。

「牛乳を、取りに、来ました! 十字路の、角の、診療所の、者です!」

一語ずつ区切って呼びかけた“音”は、風鈴に似た余韻を残して消えた。やっぱり返事は返ってこなかった。

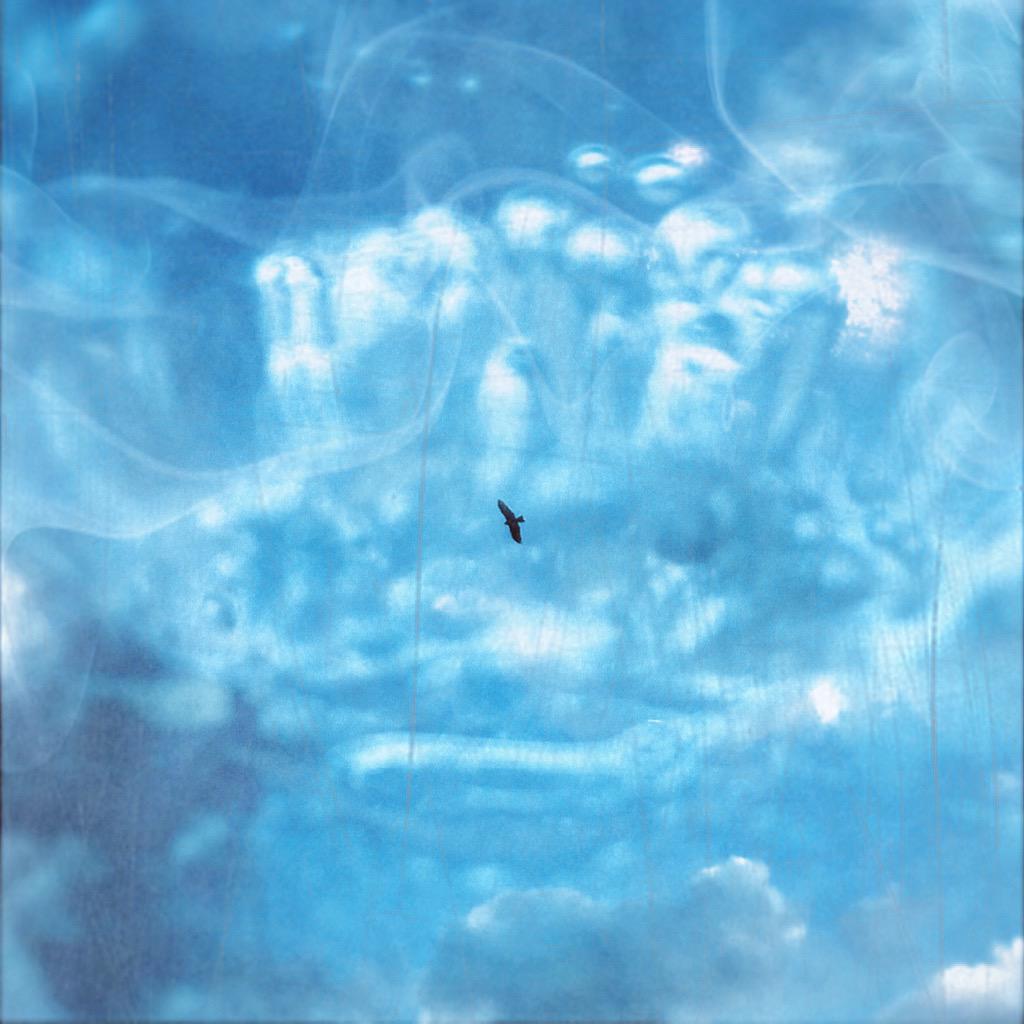

外は摂氏零下20度を下回る気温だというのに、鼻の奥が熱せられたコンクリートと蒸発する雨の匂いで満たされているのは、この音のせいだ。

はるか遠くにそびえ立つ氷山を見て、かき氷が食べたいなあ、と思わず呟いた自分に少しぎょっとする。体は寒さから身を守ろうと縮こまっているのに、頭の中は北半球と南半球の季節の感覚が混在していた。

私は地球儀のように、右脳と左脳の境界線に赤道を示す赤い線が引かれているのを想像した。

ここへ来て2週間と少しが経った。翻訳機の説明書が分かりやすかったからか、日常の簡単な会話程度ならば普通に意思疎通が図れるようになった。

むしろ、今まで使っていた言葉の方が自分に合っていなかったのかもしれない。そう思えるほどに、ここでの生活は居心地が良かった。

今は留守のようだ。鍵が開いたままだから、すぐに戻ってくるだろうけど。少しここで待ってみようか。

いくら極地といえど、不用心でいけないので扉は閉めておいた。扉は水色一色に塗られ、白く丸みのある書体で“Pola MILK”と書かれている。

この街唯一の牛乳屋であるここのロゴは、街の人間ならば知らない者はなかった。曰く、アメリカのコカ・コーラや、フランスのオランジーナのような存在らしい。

手持ち沙汰になって、鞄の中から院長先生にもらった水色の手帳を取り出して開いた。

“牛乳を取りに行く”——濃紺の太くぎこちない文字が、赤の二重傍線で強調されている。

“帰りに氷砂糖を買うのを忘れずに”——外出前に先生にそう言付けられ、急いで書いたものだからおしまいの方が掠れている。

先生に借りた万年筆は古いもので、かなり年季が入っている。

透明なペン軸は元々はできたての水飴か水晶のような光沢を持っていたようだけど、今はそのほとんどが曇ってしまっているし、その上銀のペン先は黒ずんで少し曲がっている。

そんなものだから、ちょっとしたメモを書くだけでもお正月の書き初め並みの集中力が必要だった。

元々使い慣れない道具でもあったので、鉛筆を貸してもらえないかと頼むと、先生は必ずこう言うのだった。

「ひと月もすれば慣れるわよ。あなたはそれを使わなきゃいけないの。それはあなたの為にあるんだから」

いつもより強く、反論は許さないといったような口調だった。かといって怒っているようでもなかったけど。

そして、そんな不格好な走り書きのすぐ隣にかすみ色で刷られた日付が目に入った。

ここに来て初めて、私はあと数週間で夏休みに入る事を思い出した。

——南半球の国に住んでいる子供達が、北半球ではサンタクロースは冬に来るものだと聞いたらきっとこんな感覚になるんだろうな。

片手で氷柱のような万年筆をくるくると弄びながら、そんな事を思った。

肌で感じているのは確かに冬の空気なのに、これから来るのは夏休み。しかし、この状況では夏休みであってもそうでなくても、何ら関係ないはずだ。なぜ今更そんな事を考えているのか。自分でもよく分からない。

左手に、硬質で冷ややかな何かが触った。

手のひらを開くと、無意識のうちにスカートのポケットに入れっぱなしにしていた目薬の瓶を掴んでいた。

お使いに来ていた事も忘れて自問自答を繰り返し、意識がオゾン層の辺りを漂いはじめた頃、すぐ横で開いた扉が私の意識を地上へ引き戻した。

ポップコーンが弾けるかのような勢いと尋常でない大きさの音に、私は声にならない悲鳴を上げて飛び上がった。

反射的に目を閉じる。

数秒の間。僅かな空気の流れに乗って、足元の細かな粒子の雪が移動してゆく音さえも大きく感じるほどの静けさ。その後何事も起こる様子もない。恐る恐る扉の方を横目で盗み見るも、扉を開いた主の気配はなかった。

開いたドアから中を覗いてみる。室内は暗幕が張り巡らされているのか真っ暗で、昼間の明るさに慣れたこの目では何も見えなかった。ただ、冷蔵庫の動いている音が幾重も重なって辺りに響いているのだけが分かった。

私は翻訳機を取り出して、暗闇に向かってもう一度問いかけた。

「あの、牛乳が届いてなかったんですが。十字路の診療所の者です」

やっぱり、返事はない。

「特濃ポーラ・ミルク3本と、砂糖抜き珈琲牛乳1本なんですけど」

一旦、帰ろうか。先に氷砂糖を買ってしまった方がいいかもしれない。それに、何だか怖くなってきた。

踵を返しかけた時、また扉の開く音がした。部屋の奥からだ。

腰が引けて、ちょっと情けない体勢になりながらも、怖いもの見たさからの好奇心が抑えきれず、覗いてみる。

明かりが点いている。

25メートルほど先に扉があり、その向こうで小さな白熱球が一つ灯っているのが見えた。

「取りに来い、ってこと?」

翻訳機を使わず、自分の声で思わずつぶやく。

もしその場で「行きたいか」と問いかけられれば、迷わず嫌だと言いたいところだ。

しかし院長先生とおじさんが口を揃えて「今晩ないと困る」と念押ししてきた事を思い出した。なんでも、今晩はどうしてもクリームシチューでないといけないらしい。

躊躇する私を急かすように、お腹の虫が大きく鳴いた。診療所からここまで遠かったのだ。

「じゃがいもは多めに入れてもらおう」

決意表明の意味を込めてそうつぶやくと、私は冷蔵庫の呻く声の中へ進んでいった。