郵便受けがあふれそうになっていたので、2週間ぶりくらいにダイヤルロックを回した。嵩ばるちらしの中に電気料金の紙が埋まっていて、額を確認してから破いて捨てた。

必要な情報も、高鳴る伝言も、いまや絶対に電波を這ってやって来る。宅配便の不在票だけはたまに不意を突いてくるけども、それだってほとんどはLINEで予告が入る。「送りたいから住所教えて」。「土曜の午前中指定でいい?」。

それで、マンション広告の束を抱えながら思い出したのが、下宿の郵便受けだった。銀色なのは今の家のと同じだが、蓋に鍵などついていなくて、お届けものを貯めとくための、ただの受け皿。足が長くて、庭の入り口に刺さっていた。

郵便受けに届いたものは、気づいた人が母屋の靴箱の上に置いておくのが決まりだった。私は学校から帰ったら、ご飯を食べるために母屋に行って、いつもまず靴箱の上を見た。並んだ郵便物の宛名をチェック。あ、廣安。なんだろだれだろー。当時から携帯も持ってたけど、期待するのに飽きない程度には、どこかから送りものがあったのだ。

いつも来るのが分かっていて、楽しみにしているものもあった。例えば中学のとき集英社のラノベ雑誌『Cobalt(コバルト)』を定期購読していた。巻頭から読者投稿欄まで、全ての字を拾うように読んで、公募賞の二次選考止まりの常連さんを、勝手に応援したりしていた(作品も読んだことないのに)。

そういえば『Cobalt』の公募短編賞の審査員は一時期、花村萬月で、少女系ラノベ雑誌なのに、選評でやたら「生と性の衝動が足りない!」と吠えていた。なんだこのおじさんは、と思って学校の図書室を探したら 『ゲルマニウムの夜』という彼の代表作があって、確かに衝動のかたまりみたいな小説で、これがいいか悪いかはよく分からなかったけど、ラノベの先にそういう世界が繋がっているのを初めて覗き込んだので、そのときはただただ頭がびっくりしたのだった(結局その後、私の愛読誌は『文藝』や『群像』にシフトした)。

さて、それはともかく、そんな雑誌をわざわざ定期購読していたのは、それだけ小説が好きだったのと、そもそも近くに本屋が無かったからだ。本屋というか、店が無かった。

・・・

下宿は、田舎にあった。嬉しそうに不便自慢をするのもつまらないけど、それにしても結構田舎だった。

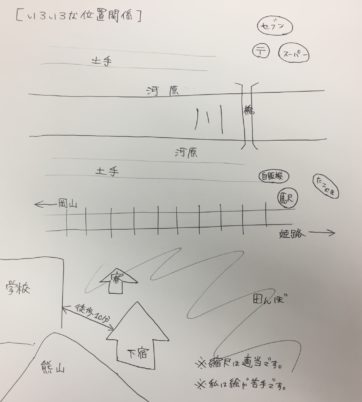

徒歩10分くらいのところにJR山陽本線の「熊山」という駅があって、電車で岡山駅まで30分ほど。そういう意味ではとても恵まれていたのだが(というか、駅すらないところに私立の学校は建てまい)、山陽本線でも指折りのさびれた駅だった。

駅員室の窓口にはしばしばカーテンが引かれていたし、物を買おうと思ったら、駅前に自販機が数機と、賞味期限切れの食べ物が平面的に並ぶ商店がひとつ。あと、私の在学中にたこ焼き屋ができた。

誘惑がなくて勉強に集中できる環境。などと学校は謳っていたが、生徒の多くは大都会岡山、あるいは姫路あたりから通ってくるので、どれほど意義があったのか。でも24時間をここで過ごす私たち下宿生にとっては、まさに無害な土地だった。誘うのは稲穂と彼岸花、惑わすものは満天の星座くらいで。

下宿は、駅名の通り「熊山」という霊山の麓にあった(てっぺんに中世以来の神社と謎のピラミッド型古代遺跡が同居している変な山だ)。周囲はだいたいが田んぼで、街灯はちょこっとしかなく、夜はかなり暗かった。一時期下宿の食卓で、その田んぼの間の道を、「足がないおばあさんがものすごい勢いで這ってくる」という怪談が流行ったことがあったのだが、それが妙にリアルに聞こえるような場所だった。

近くには割と大きな川が流れて、赤い橋がかかっていた。橋の向こう側は少しだけ栄えていて小さいスーパーや喫茶店、セブンイレブン、郵便局があった。

※私は絵が極端に下手です。

夜、学校から帰ったあと、ふとアイスが食べたくなったとする。基本バニラで、チョコと、できれば砕いたマカダミアがまぶしてあるやつが食べたい。

方法は2つだった。

1. 今日は我慢して、今度おばさんが車で隣町に買い物に出るときに、乗せていってもらう

(おばさん自身は免許を持っていないのだが、近所のひと数人を「お抱え運転手」として、買い物が必要になるとローテーションで車を出してもらっていた)

2. 赤い橋の向こうの、セブンイレブンまで歩く(往復1時間)

2を選択するときは、一人じゃちょっと怖いので(足のないおばあさんが追いかけてくるかも)、下宿生で仲間を募って、連れ立って橋を渡った。喋って歩けば1時間は短いし、わざわざアイスのためにお出かけする夜道を、私はなかなか気に入っていた。

それでも一方で。当時の私は、思い立ったらすぐアイスを食べられる街に、憧れてもいた。もう歯を磨いたのに、寝る前に甘いものを食べたくなって、じゃ買いに行くかってドアを開ければ150歩先に氷菓ケースがある。次に暮らす街は、そういう自由、気まぐれがすぐに実現する街がいいなあと思っていた。

何しろ私たちは下宿に入ったときから、この田舎町での暮らしが期間限定であること、6年後にはここを出ることを知っていた。だから下宿を出たあとどうするか、どこで暮らしたいのか、何に手を伸ばして、何に惑わされていたいのか、アイスを買いに歩きながら、図書室の棚の間で花村萬月におののきながら、ずっとゆったり悩んでいたんだと思う。

果たして私は無事その願いを叶え、今や職場で夕方にチョコミントアイスを食べることを日課としている。しかし、期限のない東京暮らしが、私を再び「どこか」に駆り立ててくれることはない。

自ら何かに駆られつづけるのには、相応の忍耐や意志が要るものだ、ということを、上京が叶ってから肌身に感じる。まあでもそのぶん、今日は久しぶりになんか読んだことないタイプの、体力のいる本でも買いに行こうかなあ、という気まぐれが、ここでは許されるのだけど。