はてしなくどこまでも続く一本道。

真夏の美しい夕暮れのひろがり。

水田に描かれた軌跡と、そこに映し出された空。

一日のはじめの陽射しが注がれる窓辺。

白い息の向こうにともる、誰かの温もり。

風景の記憶を辿る時、その多くは新潟に帰っていく。

たとえば、雪原の静けさに身体を預けた記憶。

実家の犬と一緒に、近くの広い空き地にあるちいさな雪山にのぼって、

てっぺんで仰向けに寝転んで、じっくりと冬の無音に耳をすました。

しんしん、という言葉についてぼんやりと考えていた。

忘れかけていたように、自分の心臓の音と、犬のハッハッという呼吸を聞きながら。

たとえば、自転車で通った高校の通学路の記憶。

片道11km、およそ一時間かかる道を、夕日が沈むのを見ながら、

星空に包まれながら、ひたすらペダルを漕ぎ続けた。

あのあてどない時間の流れが、僕は本当に大好きだった。

高速バスや鈍行列車で長い間移動しているとき、

あの頃の感覚が少しよみがえってくる。

ほかの誰かにとっては何気ないものであっても、

風景のなかに身を置きながら、ひとつひとつを刻むことによって

みずからの感受性は、たしかに形作られていったのだと思う。

風景ということを考えるとき、いつも念頭にある二冊の本がある。

イタリアの写真家ルイジ・ギッリ(1943~1992)は、僕がもっとも好きな写真家のひとりだ。

風景を前にしたとき、どのようなまなざしを携えて、そのなかへと入っていくのか。

そして風景にいかに「魅了」されていくのか。

その姿勢を、心のありようを、彼の写真と言葉は教えてくれる。

みすず書房の「写真講義」は、ギッリが晩年に行った授業の記録であり、

祖国イタリアで彼が撮り続けてきた風景の写真が、数多く収められている。

イメージをとおして考える、ということ。

ギッリの写真やものの見方に対する考えが、本人の言葉によって静かに、熱く語られている。

個人的にこの本の中で最も忘れがたいのは、

巻末に記された、ギッリの友人チェラーティによる小さな回想だ。

写真家についての親しさに満ちたエピソードとともに、

自分にとって大切な参照点となるような言葉が、ここにはいくつもある。

「ギッリは、とてもぼんやりした男だった。四六時中、空想に耽っていた」

「彼はものに驚き、夢うつつだった。ピント合わせもフレーミングも、そのうつつの中でなされていた」

「彼にとって写真を撮ることは、あらゆるものに驚くということ。日常にありふれたものでさえも、空間の広がりを想像させるという感動を知ること」

「彼を惹きつけたものは、部分的なもの、ばらばらなもの。空間にある点の、無限の違いを示すものすべて、世界のイメージによる画一化から逸脱するものすべて……」

「ギッリの写真に対する根本的な考えは、愛着を投影することである。つまり、私たちの内面がそちらへ向かうような、そういうものとの出会いとしての眼差し」

「彼にとって写真とは、ものにふたたび尊厳を与えること……ものから枠組みを外し、なにも見ていない人がする早合点からものを解放することだった」

「だれかがそれを眺めていたいと感じるときに、世界ははじめて形を成す。道路を作るために侵入したり、破壊しようとするときにではない」

こんな言葉のひとつひとつから、一度も会ったこともないはずのギッリのことを

僕は無性に信じたくなってしまう。

風景を所有するというような発想は、おそらく彼の頭には全くなかっただろう。

一人のイメージの開拓者として、そこにただある対象を深く注視し続けた。

とりわけ印象的なのは、彼が晩年を迎えた頃になると

田舎のほうへと強く意識を向けた、という事実だと思う。

「彼が死ぬ前に考えていた最後の計画の一つは、田舎の朽ちた廃屋を撮ることだった」

「最後の時期、ギッリは自分の作品を詩や音楽のような見えないものに向かうなにかと結びつけて考えていた」

「彼の最後の写真は、写真が写真であることの限界を写している。霧のなかにぼんやりと見える形、古い家々。それは亡霊のようでもある。彼は言っていた、『大地の息づかい』が撮りたいんだと」

「田舎は彼にとって、すべてのものが過去と未来のあいだで一時停止された空間。いまだ驚きを与えるヴィジョンとして想像されうる世界。田舎は彼にとって、ヴィジョンを得られる最後の場所。私たちを包む地平線を通して、空間の無限を想像しうる場所。

それはレオパルディのような発想かもしれない。しかし、それは私たちが幼い頃に想像していた世界そのものでもあろう。庭や目の前にある広がる空間がこの世のすべてと想像していた、あの頃のような」

レオパルディとはイタリアを代表する詩人の名前であり、

彼のもっとも有名な詩のひとつ「無限(infinito)」は、ひらかれた風景を前に感じられる

あの途方もないような感覚を、見事に言葉にしている。

無限|レオパルディ

懐かしい孤独な丘

遠い地平線を視界からさえぎる生け垣

生け垣の彼方のはてしない空間と

人間離れした沈黙 深い静寂

それを思い描きおののきそうになる私

葉ずれの音に耳を傾け

このささやきと終わりなき静寂とを比べる

無限と死んだ季節とを思う

命とそのさざめきとを

この無限の中に私の思いを沈め

私は甘美さに満たされる

(邦訳:映画「ベッピーノの百歩」より)

この詩が生まれた国であるというだけで、

僕はイタリアに行きたい、などと野暮なことを考えてしまう。

ギッリが亡くなってから既に四半世紀が過ぎたいま、

彼がかつて魅了されたような風景が、はたしてどれほど残っているだろう。

いまもどこかにひっそりと佇んでいるのならば、

それを見つけに行きたい、と思う。

もちろんその時は、カメラを携えて。

風景の持つ「倫理的な力」を信じたくなったのは、長田弘の詩と言葉に出会ってからだった。

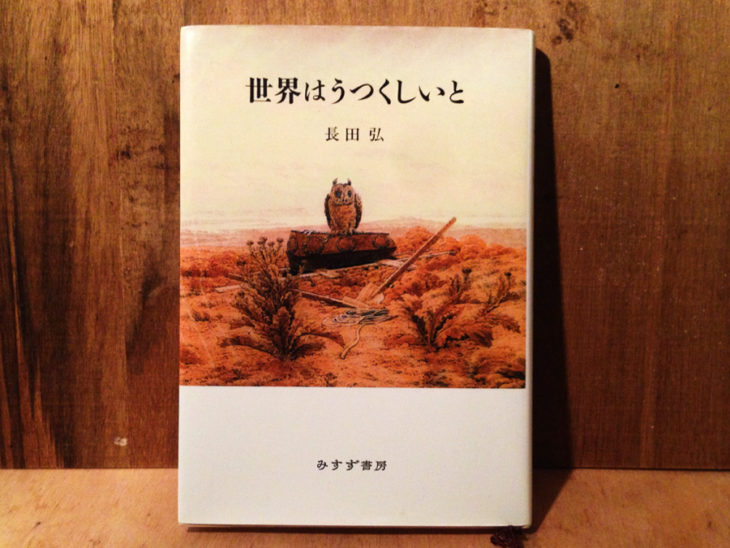

はじめて手に取った詩集、「世界はうつくしいと」は

社会人になる少し前に出会った本だった。

そのなかの詩のひとつに書かれた

「世界はわたしたちのものではない。あなたのものでもなければ、他の誰かのものでもない」

という一節にふれた時、長田弘は僕にとって

もうただの好きな詩人ではなくなっていた。

彼が亡くなったのは2015年5月3日。

はじめて自分が詩集を手に取ってから、わずか2ヶ月後のことだった。

そのことを知ったとき、長田さん、と思わず口にしたくなるような

たまらない寂しさを感じたのを、今でもよく覚えている。

数日後の会社の朝会では、彼の詩を朗読したくらいだった。

彼の亡くなった後に出版された全詩集も手元にあるけれど、やはり一番好きな詩集は

いちばん初めに手にとった「世界はうつくしいと」だと、いまでも思う。

だけどこの本の「あとがき」の意味を自分なりに理解できるようになったのは、

比較的最近になってからのことだった。

「『世界はうつくしいと』は、そう言っていいなら、寛ぎのときのための詩集である。寛ぎは、試みの安らぎであるとともに、『倫理的な力』ももっている。『寛ぎとはありとあらゆるヒロイズムを進んで失うこと』(ロラン・バルト)であるからだ」

(「世界はうつくしいと」あとがきより)

自らにとっての正しさをほかの誰かに強要する時、

本人の自覚の有無を問わず、そこにはある種の

ヒロイズムが生じることになる。

それを進んで失う、とは一体どういうことだろう。

ヒロイズムの失われた世界。

例えばそれは、絵本の世界のようなものかもしれない。

そこではいい意味で教義が感じられなかったり、

きれいな結論を用意されていなかったりする。

代わりにあるのは包みこむような居心地のよさであり、

そこにあることを受け入れてくれるという、「単なるひろがり」だ。

何をいいうるかより、何をいいえないか、だ。

かつて長田弘は、そのように言っていた。

饒舌さ、ではなく、意志をもって抽き出されたゆたかな沈黙を信じる、ということ。

深い静けさを聴くこと、見つめることは、寛ぎのひとときにほかならない。

その時争いの音はもっとも遠い。そして何よりも、自分はここにいる、と信じられる。

「君はまず風景をいつくしめよ。すべては、それからだ」

戦争の足音がふたたび忍び寄りつつある今の世界において、

長田弘のこの言葉は、日々ますます切実なものとなっていくように思う。

30歳になるまでに日本を出て、色々な国を旅してみたい。

その時はスケッチブックと鉛筆、カメラを忘れずに持って行く。

ずっと眺めていたくなるような風景が、まだ見ぬ友人のように

世界のどこかで待ってくれていると信じて。