1つの路線の終着駅というのは、そこで行き止まりという訳ではなく、むしろその先のもっと広い世界に開かれているような感じがしてわたしは好きだ。

大阪メトロ堺筋線の終着駅、天下茶屋(てんがちゃや)もわたしにとってはそういうまちで、改札を出て真向かいの南海線に乗り換えると、特急で関西国際空港に行けるというのがそのイメージに拍車を掛けている。

天下茶屋というまちの名前は、かつて豊臣秀吉が、住吉大社参詣の折にこの地で千利休に茶を点てさてたことに由来する。そもそも、利休の茶の師匠に当たる室町時代末期の茶人・武野紹鷗が、この地の湧き水の上質さに着目して、森を切り開き茶の文化を築いた経緯がある。秀吉が利休に茶を点てさせた芽木家の広大な屋敷は第二次世界大戦の戦火で焼失し、現在では天下茶屋跡として、クスノキの大樹と修復された土蔵、石碑だけが残っている。

武野紹鷗も千利休も、和泉国・堺の出身だった。現代の南海線は、堺や岸和田、泉佐野を通って和歌山方面へ流れるが、これは古来から住吉大社への参詣に使われた住吉街道や、そこからさらに和歌山へと続く紀州街道と並行して走っている。

遠くに行くというのはどういうことなんだろう、と、たびたび考える。かつて宇多田ヒカルが歌ったように、どこにいたって自分は自分なんだから、遠くに逃げたって楽になれることなどない、というのは、かなり真理だと思う。それでもヒトは遥か昔から「ここではない場所」を目指して海を渡り、旅をしたものだし、罪を犯した者は遠くの島へ流されたりもした。遠くへ行くこと、新しい場所へ向かうこと、環境が変わることというのは、一体どういうことなんだろう。考えれば考えるほど、いつも分からなくなってしまう。

天下茶屋の駅から歩いてゆける距離に、四ツ橋線の岸里という駅がある。その駅前に位置する「TRATTORIA Linea 7(トラットリア リネアセッテ)」は、個人的に市内でも一推しのイタリアンレストランだ。厳選されたワインに、イタリアで3年間修行した梅尾さんが腕を振るう絶品のお料理が味わえる。前回の記事でも書いたが、わたしは旬の食材を使ったメニューに非常に弱い。この日のリネアセッテも、定番メニューに加えて「秋鮭とキャベツのヴァポーレ(蒸し煮)」「洋梨とゴルゴンゾーラのリゾット」などの魅力的な文言が並ぶ。めいっぱい悩んだ末に、洋梨とゴルゴンゾーラのリゾットを、グラスの白ワインと一緒にいただくことにした。

「リゾットがいちばん美味しく感じられる白ワインをください」

「あ、やっぱり生ハムもちょっと食べたいかも……今からでも大丈夫ですか?」

食欲魔人なわたしのわがままを、梅尾さんはいつも笑って聞いてくださる。「生ハムは通常通り出すとあのお皿いっぱい盛ることになるから、小盛りにしましょうか」と、こちらがより食事を楽しめるように気を遣ってもくださる。席数10席ほどの小さなお店で、カウンターがメインなので、会話の距離感が近いのだ。

和歌山へと続く幹線道路に面し、郊外っぽさと下町っぽさがほどよく同居した岸里の駅前で、これだけ都会的で味わいも本格派のリネアセッテは、かなり浮いているとも言える。しかし、梅尾さんは全部分かってやっているのだ。何を隠そう、彼は天下茶屋北にある、伝統あるふぐ専門店「河庄」の息子さんでもある。「ガールズバーみたいなやりかたをすれば儲かるとは思うんですけど」と言って笑う梅尾さんは、西成ライオットエールの新作があるよ、と勧めてくださった。

大阪市西成区はかつて日雇い労働者の街として栄え、劣悪な労働条件が引き金となって暴動が相次いだ時代がある。不当に怖いイメージを持たれてしまうこともあるこの場所で、かつてバックパッカーの女の子と街の青年が酌み交わしたお酒を再現しよう、と作られたのが西成ライオットエールだ。

イタリアのワインと共に、常に西成ライオットエールを置いている梅尾さんの姿に、静かな矜持を感じる。遠くへ行かないからこそできる、異化(慣れ親しんだ事物を非日常的なものとして表現する方法)というのはあるのだ、と気付かされる。

このまちを訪れるたびに思い出すことがある。

連載の初回で書いた男と交際していた間、並行して男女関係にあった人がいた。東京を出る段になってようやく、その人のことを友人として大事に思っていること、異性としてもこれまでの関係に感謝していることに気付いたが、わたしはとにかく急いで故郷を離れないといけない、と焦っていて、挨拶もそこそこに京都に移ってしまった。

新しい生活に慣れ、別れた男も徐々に精神的に回復して仕事で結果を出し、そうしてさまざまなことが少しずつ元通りか、それよりもよくなっていった。京都に引っ越して1年経った頃、「ようやく一息吐ける」という気持ちになって、さてその「並行して男女関係にあった」相手に、これまでの身勝手について申し訳なく思っていることをどうすればきちんと伝えられるだろう、と考えたのだ。

ちょうど、共通の友人が仕事で京都を訪れていた。仔グマのような容貌に似合わず甘いものに目がないその友人にパンケーキをご馳走する約束をして、わたしは思い切って相談をしてみた。するとその友人は、いかにも造作もないことだと言わんばかりにこう言ってのけたのだ。

「汐月、それはプロポーズするしかないよ!」

このときばかりはわたしも心の底から驚いたが、同時に、なんだかとてもすんなり納得してしまったのだった。確かにプロポーズしかないかも。いいかげんなやりかたじゃ駄目だからね、書類とかもちゃんと用意して。そうですね、口だけじゃ意味ないですもんね。

こうしてその気になっていた矢先に、その相手から、出張で大阪に来るという報を受けた。お互いに急に連絡することに慣れてしまっていたので、わたしはまだ心の準備ができてないぞと思ったが、その日の夕方に一緒に仕事をすることになっていた友人との事前打ち合わせと称した飲み会で、少しだけ事情を話してみた。

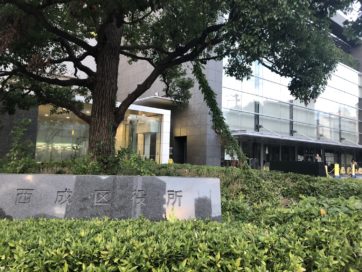

するとどういう訳か、プロポーズしようと思っている、という話をこちらがするよりも早く「それはきっとプロポーズしたほうがいい!」と猛プッシュされ、「今日は動物園前商店街に泊まるんでしょ。西成区役所なんて歩いて20分くらいだから、明日、時間があるうちに婚姻届を取りに行っておいでよ」とまで言われて、だんだん引くに引けなくなってきた。どうなっているんだこれは。気付けばわたしは朝から西成のまちを猛ダッシュし(走っても30分以上掛かったので今でも騙されたと思っている)、岸里駅前にある区役所に駆け込んで婚姻届を受け取っていたのだった。

「わたしは京都で、相手は東京で、出せるか分からないんですけど出すぞってなった場合、提出するのは大阪じゃないといけないんでしょうか……?」と、息を切らせながら馬鹿正直に質問したわたしに、きょとんとしつつも丁寧に応対してくださった区役所の受付のお姉さん、あのときは本当にありがとうございました。

プロポーズの話は今では1つの愉快な思い出となっていて、それ自体は断られたけれど、相手の彼とは今でもいい友人関係が続いている。そして、アドバイスを受けてからプロポーズするまでの間、わたしはそれまで向き合うことができなかった自分の気持ちにようやく向き合うことができたのだ。

区役所への道を走りながらわたしが考えていたことは、東京で生活していた頃の自分へのさまざまな反省、そして、できることなら東京に帰りたい、ということだった。いろんなひとの働きかけがなかったら、もっともっと気付くのが遅れていたかもしれない。

童話『オズの魔法使い』は、主人公ドロシーが大竜巻に巻き込まれてオズの国へ行き、最後には故郷のカンザスに帰る物語だ。オズの国での冒険を通して、ドロシーは仲間と共に成長し、物語のクライマックスで靴の踵を鳴らしてカンザスへと戻る。どこまでも遠くに行ける場所、そして「おうちがいちばん」というわたし自身の気持ちに気付かせてくれた場所として、天下茶屋のまちはいつもわたしのなかにある。