電車を使って大阪から京都に向かうとすれば、選択肢は3つあって、阪急か京阪、それかJRで行くことになる。

このうち、京阪は始発駅の淀屋橋からずっと淀川をまたがずに敷設されているが、阪急とJRは梅田駅(大阪駅)を出て早々に淀川を越える。淀川を挟んで、3路線の線路はきょうだいのように並んで走っている。ちょうど、背骨の両脇に太くて大きい筋肉があるように。

淀川は琵琶湖を水源とし、瀬田川、宇治川と名前を変えて、木津川や連載の初回で触れた桂川と合流して淀川となる。3つの川が合流する地点は、京都と大阪の県境であり、かつては山城国と摂津国との境であったとされるあたりだ。

「京都と大阪のあいだ」というと、現在では2つの都市のベッドタウンである高槻や茨木をイメージする人が多いように思うが、実際に国の境となっているのはこのあたり、阪急で言えば大山崎、京阪ならば橋本の駅の付近である。

山崎は、隠れた紅葉の名所でもある。京都は市内に数々の「紅葉の名所」があり、どうしてもそちらのほうに目が行きがちだが、山崎の紅葉は静かで、涼しく、自然の中で観る紅葉という気配があって実によい。

わたしは3年前のちょうど京都に越した年に、たまたま知人のFacebookで山崎の紅葉を見て、これはぜひこちらにいるうちに行ってみたい、と感じていた。

山崎には「アサヒビール大山崎山荘美術館」という施設がある。山道ではあるが、阪急からもJRからでも歩いて10分程度で行ける。関西の実業家・加賀正太郎が私邸として自ら設計した英国風の山荘で、加賀の没後に所有者が転々としついには取り壊しの憂き目に遭ったものを、保存を望む人々の声を受け、アサヒビール株式会社が府や町と協力して美術館として蘇らせたものだ。建築物としても、自然のなかでほどよく整備された庭園も美しい。常設されている作品にも見応えがある。

安藤忠雄の設計による別館の地下にはモネの「睡蓮」が飾られており、加賀と交流のあったアサヒビール初代社長・山本爲三郎のコレクションも公開されている。

折しも、この美術館で「谷崎潤一郎文学の着物を見る」という展示があるというので、見にいくことにした。館内喫茶室で提供されている限定スイーツは、谷崎の好物にちなんだ「特製モカロール」と悩んだが、色彩の美しさに負けて「モネの庭」を選んだ。どっしりしたパウンドケーキは、紫芋の濃厚な風味に、ラムレーズンの酒気がふっと追いかけてくる。テラスで秋の景色を眺めながら、しばし幸せな気分に浸った(※1)。

谷崎潤一郎は東京の日本橋に生まれた作家だが、37歳のときに関東大震災で横浜の自宅を焼失、急遽、関西へ移り住むことになる。被災する2年前の春に「大正活映の『蛇性の婬』のロケーションで久方ぶりに京都や大和地方を訪れてから、上方が好きになっていた(※2)」というささやかなきっかけもあり、「ほんの一時の避難のつもりで(※2)」神戸に向かうが、その後も関西に定住することを選んだ。

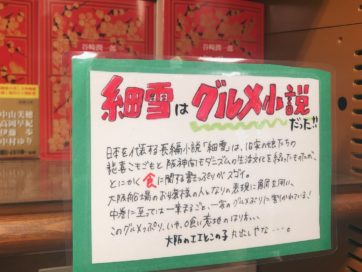

壮年期には疎開で岡山に移ったり、熱海に別荘を買ったりもしていた谷崎だが、関西の文化については生涯愛し続けたのだろう。谷崎の代表作の1つである『細雪』は、大阪の上本町と神戸の芦屋を行き来する姉妹の物語で、上方のいわゆるアッパーミドルクラスの人々の習俗が、つぶさに描かれている。もとより観察眼の細やかさに定評のある作家ではあるが、よほど強い思い入れがなければ、30を過ぎて移り住んだ土地の習俗について、ここまで自在に描くことは難しいだろうと思える。

実はわたしは、谷崎潤一郎がとても好きだ。『痴人の愛』や『卍』などのイメージが強いためか、その私生活もあいまってスキャンダラスな側面を強調されることの多い作家だけれど、例えば性的な描写はパブリック・イメージよりずっとあっさりしていて上品だ。作風や文体も変幻自在で多作だが、どんなものを書いていても、描かれる対象への愛情が強く感じられて、それでいて押し付けがましい感じがないところを尊敬している。悲愴なシチュエーションもどこかユーモラスと言うか、おおらかな眼差しで捉えていることが読みとれる、温かい文体も好きだ。鋭く激しい部分がなければ書けないものを書く作家だと思うのだけれど、その鋭さの切っ先が読者に向いていないので、読んでいて安心する。

今から8年前、26歳の頃に、交通事故に遭って入院していたことがあった。退屈しのぎに多くの本を読んだが、積ん読をひと通り消化したわたしが「欲しい本はないか」と両親に聞かれてねだったのが、谷崎の、中公クラシックスから出ている『陰翳礼讃・東京をおもう』である。

この本は中期谷崎の随筆を集めて編まれたもので、表題作2作を含んだ11編の随筆が収録されている。当時のわたしはとりわけ、「私の見た大阪及び大阪人」と「東京をおもう」の2編に魅了された。ふとしたことから大阪に通うようになって2年が経った頃だった。事故に遭ったのは秋だったが、その年の夏には、アートマネージャーの卵として、京都や近江八幡、淡路島のプロジェクトを10日ほどかけて巡ってきたばかりだった。

「私はそれらの土地や風俗に同化したいとは思わなかったが、それらを一幅の絵として眺める時、少くとも乱雑な東京より遥かに魅力のあるものとして愛着を持った。(※2)」

「私は劇場で俳優のセリフを聴く時以外に日本語の発音の美しさなどに注意したことはなかったのだが、大阪へ来て日常婦人の話し声を耳にするようになってから、始めてそれをしみじみと感じた。(※3)」

谷崎の描写は適切かつ情感にあふれていて、少しずつ関西の土地柄が分かるようになっていたわたしを唸らせ、そこに住む人々のことをもっと知りたいと思わせるのに十分だった。

まだ生々しい関西の思い出を噛み締めながら、東京は広尾病院のベッドの上で、夢中でこの2編を繰り返し読んだ。この頃からわたしは、関西の風土に一種の恋をしていたのだと思う。

東京に生まれながら上方に憧れを持ち、居住もしつつ、よそものとして関わり続ける人には、やはり共感を覚える。

谷崎は元来かなり西洋趣味が強かったが、神戸に移り住んでから純日本的なものに関心を強く持つようになり、作風を確立したとも言われている。他でもない山崎を舞台にした「蘆刈」という作品がわたしはすごく好きで、個人的には彼の作品のなかでも1.2を争うほど好きなのだが(もっとも「谷崎にしか書けない」ということで言えば、他にも推したい作品が多々ある)、これも「東京をおもう」などと同時期、つまり関西移住から10年ほど経った頃の作品で、夢幻能の影響が指摘されている。

京阪神に移り住んで、その文化と風土の中で自分を養い、技術を磨いていった人が存在すること。そして、その人の作品を愛するわたしもまた同じ運命を辿ったことに、不思議な縁のようなものを感じる。勝手な思い入れと言ってしまえばそれまでだけど、彼がしたようにわたしもこの地を愛し続けたい、と思いながら、阪急で淀川を越えて大阪へと帰った。

*

※1 アサヒビール大山崎山荘美術館は館内撮影禁止。喫茶室はテラス席だけが例外となっています。

※2 「東京をおもう」/谷崎潤一郎『陰翳礼讃・東京をおもう』 中公クラシックス p.347

※3 「私の見た大阪及び大阪人」/谷崎潤一郎『陰翳礼讃・東京をおもう』 中公クラシックス、p.281