2010年、モスクワ・シェレメーチヴェ空港。

初めての海外旅行で、僕はウィーンへ向かう飛行機への乗り継ぎに失敗した。

幸いにもこの日、同じ理由でモスクワで夜を明かさなければならなくなった人が20人ほどいた。世界各地から集められた20人は、まずホテルのロビーらしい場所に通される。

“トゥゲザー?トゥゲザー?ノー?”

いかつい制服の青年が、同じグループっぽい集団ごとに声をかけながら、客の組数を数え歩いたあと、部屋を用意するからそっちで待ってて、と聞き取れない言語で言った。

青年が指した方向にあったのは食堂だった。高い吹き抜けに大きなシャンデリアがぶら下って、真下に真っ白なテーブルクロスがかけられた食卓が並んでいる。壁の色も、食卓の花瓶の花も思い出せる限り白。寝ぼけ眼には明るすぎる光景だった。全てが白飛びして見えていた。

卓上には夕食が用意されている。それを見るなり、後ろにいた、少なくとも英語圏で生活しているのだろう中年のおじさんが独りごちた。

“let’s have supper”

サパー。ディナーに比べて質素なのがサパーである。中学校の英語の授業で、ディナーとサパーの違いを生徒に問われた教師がそう答えていた。子供と奥さんの家族全員分の荷物を抱えたままのおじさんが放った、嘆きとも安堵ともつかない声音。

夕食はパンとサラダ、何か白い色のスープもあったかも知れない。しかし、何がどんな味をしていたのか全く思い出せない。塩気がなかった。一番味がしたのはパンだった気がする。確か、塗ったマーガリンの味がした。ぱさぱさしていて、マーガリンを塗らないと口の中で固まってしまった。

おじさんはパンをいくらか毟っていたが、そのほかは碌に食べていない様子だった。

僕は用意されていたものを全て食べた。そしてサパーが何たるか理解した。

「明日、フライトの時間になったら迎えに来るから、それまでこの部屋から出てはいけない。」

案内された部屋の前で、空港の職員らしき青年がそう告げたかったらしい身振りをした。小さな窓一つ、ベッドが2つ、トイレとユニットバス。食堂の眩い光景から打って変わって、場末のモーテルのような粗末な部屋だった。

窓の外にはただ、滑走路から何重にも隔てるフェンスの物々しい影が見える。モスクワ 市街からここまで一体どれほど離れているのだろう。目を凝らそうにも、ビザも持たない逗留者に何一つ見る権利はない、と言わんばかりに閉ざされた景色だった。

携帯の充電は切れて、充電器はスーツケースの中。スーツケースは持ち主を尻目に乗り継ぎに成功して、今ごろ空の上。手元にあるのは腕時計、財布、パスポート、手帳、同じく充電が尽きようとしているウォークマン。定刻まで4時間。青年が扉を開けるのを待っているしかない。籠の中の虫が、脱出を諦めたようにじっとうずくまる、あの時の気持ちを理解していた。

せめてもの慰めに、残りわずかなウォークマンの命を使って、安眠のための音楽を聴きながら仮眠しようとするのだが、いざ目を閉じて横たわると、意識の深い暗がりから睡魔がこちらを覗いているような、不気味な不安がこみ上げてくる。携帯のアラームなしで、時間通りに起きられるのだろうか?かつて、自分の睡眠時間を僅か4時間に制御できたことなどあっただろうか?

そして確か、ウォークマンを停止して、イヤホンを外し、枕の上に置いた。浅い眠りを祈りながら。

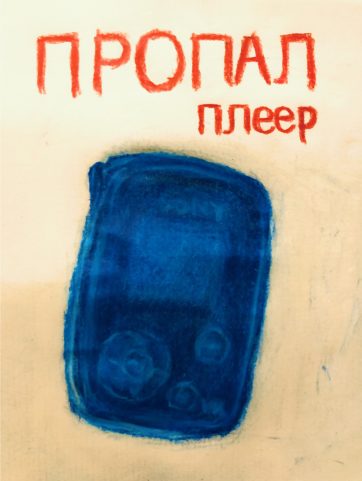

翌朝、フライトの定刻に間に合った僕は、拘留地から遠ざかる飛行機の上で、ベッドの上にウォークマンを置いて来たことに気づいた。

中学生の頃、TBSの深夜番組の合間に、スコットランドのバンド、フランツ・フェルディナンドが出てくるウォークマンのCMが流れていた。つるっとした流線形の紫一色の筐体に、青白い文字が浮かぶ。掌に収めると、河原でちょうどいい大きさの水切り石を見つけた時のような、自然の無為な造形への愛おしさを感じた。当時、そのウォークマンがとにかく欲しかった。型式番号はNW-A1000。

高校生になってから、お金を貯めて買ったのだけれど、当時の僕には休みに出かける場所も友達もなかったので、屋外で使う機会はあまりなかった。携帯プレーヤーとしての本分を果たしたのは、毎日の通学路上の10数分間だけ。一番再生した時間が長かったのはたぶん、自宅の勉強机の上の夜長だった。

深夜、受験勉強に疲れて机から顔を上げると、障子の隙間から窓の外の湖が見えた。車のヘッドライトが遠くの水面に点々と浮かんでいて、そのまま延々と、その光を見つめていられた。そんな時にウォークマンで音楽を聴いていると、次第に意識の中で音楽が鮮明になって、集中力を取り戻せる。そしてもう一度、目の前の現実に向き合えるようになる。そうやっていつも、ウォークマンは僕の魂が夜の湖で彷徨い果てるのを引き留めていた。

でも、ウォークマンたるNW-A1000としては、学生の本分なんて無視して部屋から抜け出して、旅をしてみたかったかもしれない。彼は遥かロシアの地で、出不精な主人とついに決別したのだ。

今、手元に新しいウォークマンがある。86年製、僕が生まれる前に作られたカセットウォークマン。型式番号はWM-R202。

カセットに馴染みのない人には信じられないかもしれないけれど、カセットウォークマンの人気は高く、中古の動作品はオークションで2,3万円出さないと手に入らない。再燃していると言われて久しいカセット人気も影響しているのだろう。それでもわざわざ手に入れたのは、とあるロシアのアーティストのカセットテープをレコード屋で見つけたからだった。

ロシア極北の都市ムルマンスク出身のハウスミュージック作家、AL-90の2015年の”CODE-913915″は、配信に加えて、物理的な媒体としてはカセットのみでリリースされた。カセットは限られた数しか作られていないので、わざわざ誰かがロシアから取り寄せだのだろう。その誰かが二束三文で売り払ったらしい。

感傷的で安っぽくて、仄暗いハウスミュージック。同時にそこにある高揚感が、夜の闇へ怯えを払拭できない少年が、誰もいない真夜中の野外で一人、世界を手中にした気分に浸っているような、曖昧で脆い全能感を感じさせる。僕にとっては、受験勉強を放り出し、真夜中の湖で踊っていたかもしれない自分を思い出させる。美しいカセットだ。

カセットといえば、僕が生まれたころ我が家ではまだ現役だったけれど、物心ついたころにはCDやMDの時代になっていたので、さほどノスタルジーを感じるわけじゃない。それにしても、“AL-90“という名前は、いかにも90分録音用のカセットの商標のようだ。小さい頃、実家にも「〇〇-90」という名前のカセットがたくさん転がっていたのを覚えている。

ロシアではソ連時代、パンクミュージックや西側音楽のうち「有害」なものの流通は規制されていたから、そうした音楽はレコードやオープンリールの音源がカセットにダビングされて、闇で流通していた。だから、高品質な録音用のカセットは、繰り返し何度も良い音質で聴けるという意味で、彼らの音楽体験にとって重要だった。そして日本を始めとした西側諸国製の高品質なカセットはソ連では高級品で、音楽フリークの憧れの対象だった。おそらく僕と同世代だろう、AL-90のその名前には、そんな僕が知らない文化の記憶が刻まれているのかもしれない。

今こうして、ストリーミングの時代になって再びカセットで音楽を聴いているように、もはやMP3の時代の骨董品になりつつあるNW-A1000も、いつか誰かに再発見される日が来るのだろうか。

NW-A1000は、自由になったロシアの地で、今どこを旅しているのだろう。