わたしにとって、言葉はこの世界の真実であり、冷たい輝きを放つ美しいものである。言葉を口に出そうとするときには、それが自身の思いや世界の景色を正確に映しとったものであるかが気になり、頭のなかで何度も反芻した言葉を、けっきょく口に出すことなく、押し戻してしまうことがほとんどだったりもする。

人と1対1で話しているときには、頭のなかでじっくり言葉を転がして吟味する時間をとれるけれど、3人以上になると、わたしがそうして適切な言葉を探しているうちに、話題はもう変わっていて、選んだ言葉は行き場のないままに、現れ出ることなく消えていく。

人が集まると無口になり、飛び交う言葉がその場の雰囲気を明るくし、人間関係を円滑にしていくのを、驚嘆と諦観をもって眺めている。そのおかげでだいぶ損をしていることはわかっているけれど、わたしにとっては、言葉をそのように運用するのは難しい。必要にせまられればできないわけでもないけれど、言葉のもつ神聖さが失われ色あせていくようで、なんだか怖くなってしまう。

その一方で、いつだって「書くこと」はわたしを裏切らない。書き言葉は、形にする前に好きなだけ自分のところにとどめて吟味でき、また、いちど書いたものを消して書き直すことだってできる。音として空気を震わせ、人や自身の鼓膜に届いた話し言葉には、圧倒的な「その場性」とでもいった力があって、わたしはその力を御するすべを知らない。けれど、書き言葉はわたしの誠実なパートナーであり、「書くこと」によって、望むことは何でもできるような錯覚さえいだいてしまう。

意外に思う人も多いかもしれないけれど、文章を書く能力は、研究者として生きていくうえできわめて重要である。研究の成果はすべて論文というかたちでまとめられるし、ほかの研究者の成果をもとに自分の研究を進めていく際にも、参照するのは論文である。実験、観察、調査、理論、そういった、この世界の成り立ちを明らかにする具体的な試みの成果はすべて、いちど文章として書かれ、研究者のあいだで流通し、論文として読まれることで、その成果や概念が新たな実験や観察を生んでいく。よって、どれほど天才的なひらめきを持っていようと、どれほど珍しい事象を観察しようと、あるいはどれほど器用な職人技の実験技術を持っていようと、論文、つまりは文章を書く過程がともなわなければ、その成果は誰にも伝えられることなく消えていく。

ただ、研究において書かれるのは、「厳密な」言葉である。誰にでも意味がわかり、曖昧さが許されず、誤解できないように書かれた、明確で具体的な言葉。そうした言葉を、可能なかぎり切り詰めて (論文においては、簡潔さと短さは最上の美徳とされている)、理論のつながりを明確に示せるように、文章を組みあげていく。何をどういう順番で書くかも、文章を書きはじめる前にすべて決めておき、いわば設計図に沿って、論文というものを組み立てていく。とにかく書きはじめて、書きながら筆が自在に転がっていくさまを楽しむアドリブ的な要素が介在する余地は、いっさい存在しない (そのような場合には、文章をすべて破棄して、新たに設計図を作ってイチから書き直す……理想的には)。

わたしはこうした厳密な言葉や文章の運用のしかたが大好きで、研究という営みを自己表現として楽しんでいるふしがある。研究で使う言葉は、言うなれば、敏腕の相棒みたいなもので、研究で使う言葉を運用するときには、よく研いだ包丁をヒラヒラときらめかせるような気分になる。

しかし、こうした厳密な言葉にずっと埋もれていると、頭のなかでさらに厳密に言葉を選びすぎるせいで、人と会話するときの呼吸を忘れてしまったり、その厳密さにちょっと息苦しくなってきたりする。そんなとき、以前の私が頼っていたのは、魂をちぎって投げる式の言葉だった。何か悩ましい、是正すべき現実があって、必死の思いで言葉を投げつけて、心の平安を得ようとする試み。

この言葉は、良くも悪くも魔法としてはたらく。ちぎって投げた魂は自分のもとに帰ってきて、そのちぎられた箇所に言葉としてはまりこんで、自己暗示となる。呪いの言葉に呪いを返す者は、自身もまた、自分の言葉によって呪われる。誰かの魂からちぎられた言葉は、ときにリーチした他人の魂までひきちぎってく。

あるとき、こういう言葉はいたずらに自分や他人を消耗させるだけで、そうおいそれと用いるべきものではないのかもしれない、と思うようになった。「シューカツ」をしていたときの自己分析なんかその典型だったなと、今になって思ったりもするのだけれど、分析的な自身の性質があわさると、言葉は勝手に言葉を生みだし、言葉だけが暴走して、独裁的な王国をつくりだしていく。どこまで細かく分け入っても、答えにたどりつくことはなく、言葉だけだぐるぐると回りだして、心を悩ますようになる。

言葉を尽くさずとも、答えは、最初の直感で決まっている。直感に自信がないから、言葉で分析を重ねて、裏づけをとろうとする。こんな簡単なことを、いつしか忘れてしまったのだ。20年以上生きてきて、必ずしも言葉に変換されるわけではない膨大な経験を重ねてきた総体としての自分が、物事にあたって瞬時にくだした直感という判断。その直感の価値が、不当に低く見られている。そう思うようになった。

アパートメントでわたしが運用しているのは、厳密な言葉でもなく、魂をちぎって投げる言葉でもなく、のどかな言葉である。のどかな言葉に対しては、運用という言い方はおそらく正確ではなくて、いっしょに転げまわって遊んでいる、といったくらいが正しいのかもしれない。アパートメントに書いている文章にしっかりした設計図は作っていないし、書きながら、次に何を書くかを考えているようなこともよくある。

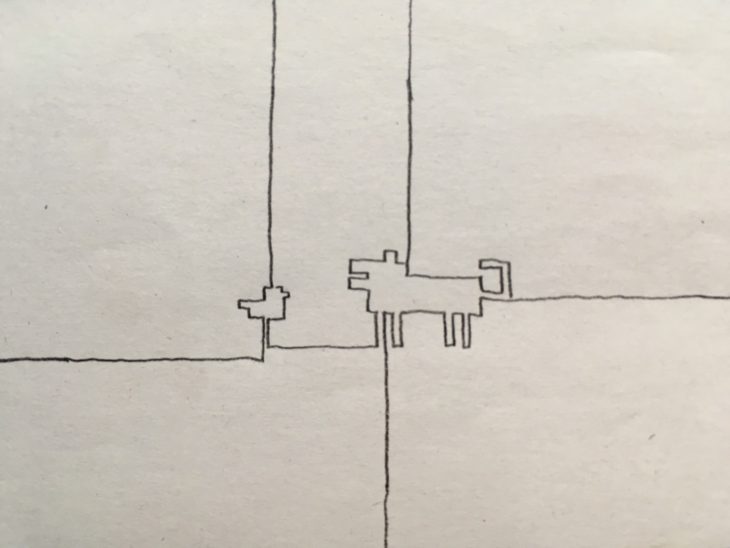

わたしの頭のなかには、どうにかして、目に見えるかたちを与えて目の前に取り出したいイメージが、ことあるごとに現れては消えていく。それはたとえば、街の雑踏のなかで一瞬だけ目にした景色だったり、夜更けにふらふらと散歩をしているときにばったり出会う、いつもとはなんだか違う街の風景だったり、擬人化されたイヌやトリがユーモラスなやりとりを演じている、漫画のひとコマのような場面だったり。そうしたイメージを、絵や写真という視覚的な手段で捉える技術をわたしはもっておらず、言葉の力を借りてなんとか表現したいと、今日もこんなふうに文章を書いている。

——

最後のパラグラフの一部は、以下の書籍に書いた文章を転載しています。

ぬかづき. 2018. 見ることとかたちにすること. In: Sabbatica (サバティカ) 2018年7月号. Academic Ex-Press.