人生は一度きりだけど、本を読んでいるときには、読んだ物語の数だけ、別な誰かの人生を生きているような錯覚を抱く。時間も空間も飛びこえて、ときにはヒトという種の縛りさえ飛びこえて (イヌやタコが主人公の物語だってあるのだ)。本を開いて最初の一文を読んだ一瞬の後、わたしの意識は、梅雨の街並みの見える車窓から、暗い雪国の静かな朝に飛んでいたり、眠りつけない深夜の部屋から、いつまでたっても出ていけないカリブ海の孤島に飛んでいたりする。

物語があれば、気分が落ち着かなくても、なんとなく不安でも、自信がなくなっていても、まあたぶん大丈夫だと思える。自分の毎日は灰色で平坦であっても、本のなかには、さまざまな色をした、さまざまな手触りの物語があって、現実のわたしの生命や退屈な日常を犠牲にすることなしに、そうしたさまざまな人生を試しに生きてみることができる。本当にすぐれた物語を読んでいるときには、あまりに没入してしまって、現実に帰ってくるまでにすこし時間がかかる。

物語にはそうした魔力があって、書店や図書館にたくさん本が並んでいるのを見ると、文字と想像の世界のはてしなさを想う。もちろんそのなかで、自分にとって本当に良い物語はわずかであるからして、嗅覚を最大限にはたらかせてそうしたものを拾いあげてくるプロセスまで含めて、ものすごく巨大で入り組んだ迷路と対面しているような気分になってくる。あれも読みたいしこれも読みたい……と考えはじめるときりがなく、人生の有限の時間を思ってくらくらする。

——

書店のような大きなところに限らず、友人の家の本棚とか、待合室のすみっこに置かれているのとか、本が集まっているところがあると、ついそちらに引き寄せられて、背表紙を眺めたり、手にとってパラパラしたりして、しばしの時を過ごしてしまう。それが、感性のあう人が集めた物語だったりすると、もう危ない。じっくり読みふけっているわけでもないのに、平気で数時間経ってしまう。

自分にとってすてきな本というものは、なぜだか知らないけれど、だいたい、開いてパラパラとページを繰る数秒のうちに、直感ではっきり認識できる。きっと、ページの埋まりぐあいや、フォントの種類や大きさ、なんとなくたちのぼってくる物語のかすかな香りみたいなものを、総合的に判断しているのだと思う。それとなく気になっていた本が、友人からも薦められたり、評価されているのをインターネットで見たりして、手にとってみて、やはり正解だったということもよくある。

もちろん、この直感は外れることもあるけれど、読む本すべて100%を「当たり」にしたいというのは、虫が良すぎるだろう。読み終わって、なんだかぱっとしなかったな……という釈然としない気持ちや、途中で読むのをやめてしまった失望感、それらも含めて、物語を楽しむということなのだと思う。

研究者として仕事をしているとわかるのだけれど、小説に限らず、学術書だって立派な「物語」だと思う。書かれている内容は自然界の法則についての硬い内容だったりしても、その背後にはそれを書いた著者がいて、その著者にはそれぞれの人生がある。その人生のある時期に、少なからぬ時間とエネルギーを使って、学術書を書くに至らせた動機や、その過程、書籍に書かれた知見を得るのに必要だった膨大な時間など、そこには絶対に、ひとりひとりの物語がある。そうした物語は、学術書には書かれていないか、書いてあったとしてもあとがきに数行程度ということがほとんどだけれど、たしかな存在感を持っていて、それらの著者と生業を同じくするわたしは、なんとなくその気配を推しはかってしまうことがたまにある。

——

図書館の書庫は、大学キャンパスのなかでも特に好きな場所だった。総合図書館だけでなく、学部や付属の研究所や、場合によっては個別の研究室などにもそれぞれの図書館があって、大学院生だった頃には、研究を進めるうえで参照したい文献をOPAC (オンライン蔵書目録) で検索しては、あちこち出入りしていた。歴史のある大きな大学だったから、日本で発行されたり流通していた多くの学術書は、たいてい、学内のどこかの図書館に所蔵がみつかった。

さまざまな雰囲気のさまざまな図書館があった。ひろびろとしたロビーに学生たちがゆったり腰かけていた医学部の図書館、歴代の教授たちの顔写真がずらっと閲覧室を見下ろしていた経済学部の図書館、窓のない部屋にやわらかく包まれた博物館の図書館。中に入ると、壁のなかにガラス張りになって、明治だか大正だかのレンガの壁が見えたのは、どこの図書館だったか。人類学の研究室では、お茶部屋のようなところの壁一面の本棚が「図書館」だった。

見た目や大きさこそ違えど、流れている (淀んでいる?) 空気はどの図書館も同じだった。自動ドアが開いて中に入ると、冬は暖かく、夏は涼しく、しかし1年を通してどこかひんやりした空気にぶつかる。古い紙の、糊や黴にも似た匂いが感じられる。ひときわ静かで、しゃべっている人がいても、話し声はひそひそとしてくぐもっている。自分のまわりを包む空気の密度が大きくなって、人との距離が遠ざかるような、そんな心地よさがある。

そうしたなかでも、書庫というのは、それぞれの図書館のさらに奥まった場所にある。目指す本が書庫にあることがわかると、カウンターの司書さんにそのことを伝え、だいたいの場合は、自分で書庫に入って本を探してくることができる。番号札をもらい、荷物をロッカーに預けて、目指す書籍の情報をメモしたスマートフォンだけ持って、書庫に入っていく。

閲覧室と違って、書庫は倉庫のようなものだから、人はほとんどいない。自分ひとりだけというようなこともよくある。そして、多くの場合、巨大である。総合図書館の書庫は地下にあった。ほかの図書館の場合は、閲覧室が1フロアなのに対して書庫は数階にまたがっている、といったように広がっていた。図書館の匂いがより強く充満する薄暗いなかで、はじめに電気をつけて (自動でつくこともある)、書架の番号を確認していく。

見渡すかぎり本に満ちあふれた空間で、スペース節約のため、ふだんは通路が閉じられている可動式書架もよく目にする。目指す通路を開けるため、書架のあいだに人がいないことを確かめて、安全装置を解除して、ハンドルを回したりボタンを押したりして操作する。通路が開くまでのあいだ、もし自分がこの通路に閉じこめられて、せまりくる書架に押しつぶされそうになったらどうしよう……という想像をする。書籍の入っていない棚があれば、体を横にしてそのスペースに滑りこんだり、あるいは猛スピード書架をよじ登って天井に逃れたり。たいていは想像の途中で通路が開き、意識は現実に引き戻され、さて、と目指す本を取りに足を踏みだす。

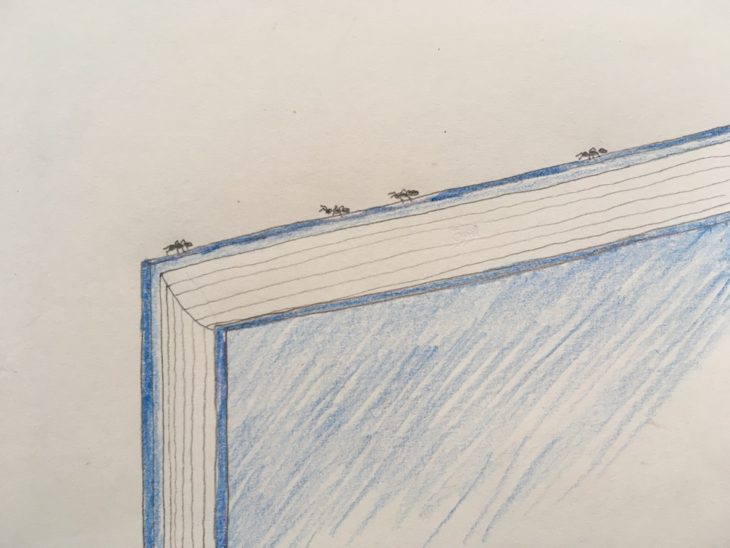

書庫にいると、まるでアリになったような気分になる。本でできた巣のなかをせっせと働きまわって、あちらやこちらで書籍をほじくり出してくる。わたしがこんなところでうろつきまわっていることは、閲覧室にいる人にだってわからないのだ。……地上からはアリの巣の内部が見えないみたいに。

そうしてあらためて、書架に並んだ数万の書籍を眺めて、この本はわたしが生まれるよりずっと前に出版されているとか、隣の本とあわさって陰になっていた部分は白いままで陽に焼けた痕の残っている本とか、この本1冊書くのにどのくらいの時間と人生経験がかかったのだろうとか、そういったことを観察したり考えたりしている。Web上にアップロードされているのにはアクセスできず、紙の論文誌からのハードコピーで手に入れるしかない論文を探したりすることもある。その論文誌には、目的の論文以外にも、さまざまな国の研究者たちがさまざまなテーマの研究成果を載せていたりして、そうした論文たちのタイトルを眺めているだけでも、次から次へとドアを開けて知らない部屋へ踏みこんでいくような、そんな高揚感がある。そうしたことをしていると、めんめんと知識が受け継がれていく学問の途方もないスケール感が、現実のものとしてせまってきて、なんだかくらくらしてくるのだった。