不要ならば捨ててしまって下さい。

私はカーテンの中に居りますから。

私を起こさないで下さい。

そこに私の席はありませんから。

私を番号で呼ばないで下さい。

その音が実像を結ぶことはありませんから。

塩素の匂いとプール熱。

熱冷ましは要りません。

私を囲むそのカーテンを、

摂氏零下四〇度の極光で染め上げて下さい。

オゾン層にはラジオゾンデを浮かべて。

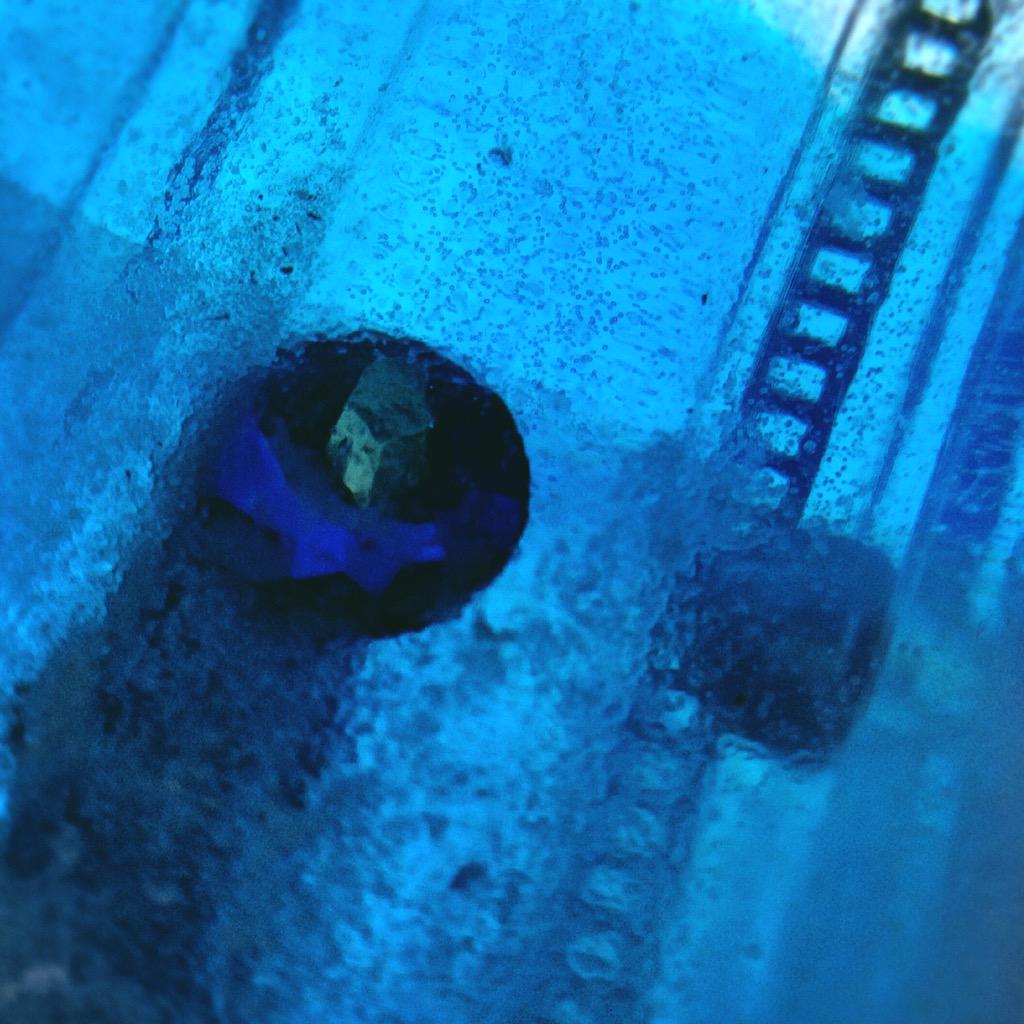

傍らには無菌室の宝石を。

そして拍手を。

幻覚にカーテンコールを。

私はずっと、そこに居ります。

<手記を捲る前に>

今の話をしよう。

彼女は、オーケン石である。

彼女は、天気管の結晶である。

彼女は、吐き出されたばかりのポラロイド・フィルムである。

息を潜めて。衣擦れの音も殺して。時計の秒針も止めてしまって。

どうか、出来るだけ静かに彼女の話を聞いてほしい。

これまで当観測所では、約10年前に姿を消した、顔も名前も国籍も、性別すらも分からない研究者の手稿について紐解いてきた。

しかしこれから皆さんに公開する一冊の手帳と、小さな白い箱の中に収められた十数枚の<フィルム>は、それらとは全くもって異なるものだ。

これはある年の夏に我が第二極地観測所を訪れた、14歳の少女の手記である。

内容はほぼ原文そのままであるが、本人の希望により名前と個人を特定する情報はこちらで伏せさせてもらった。また、所々破れていたり、水に濡れて判読不能だった頁に関しては、当連載の編纂を担当した研究員=とりかわつくねが彼女の話を元に補完を行った。

今の話をしよう。

そして、私達は喜ぼう。この発見の証人が現代に生きる者である事を。

その証人の声を、名前を、姿を知る事ができるという事を。

彼女の声に、より多くの人々が耳を傾けてくれる事を私達は願っている。

しーっ。

人差し指を口元に当てて、それからそっと頁を捲ってほしい。

病室のカーテンを開けるように。

第二極地観測所 山石未明

i プール熱

眼球に、熱い炭酸泉が湧いているかのような感覚で目が覚めた。

私はゆっくりと瞼を開き、左腕だけを薄い掛け布団から出し、手探りでサイドテーブルに置かれた目薬の瓶を取った。それは今の時代には珍しい、青いガラス製のものだった。私は熱で火照った指先に触れる、そのつるりとした冷たさが好きだった。

重い上半身を勢いを付けて起こし、両目に一滴ずつ雫を落とす。シーツを濡らさないよう、真上を向く。染み一つ無い真っ白な天井が薬液越しにぼんやりと見えた。

ぱちん、ぱちんと数回瞬きし、それからぎゅっと閉じる。昼休み後の午后の日差しが瞼を透かして、視界が血管の色に染まった。

じゅうじゅう音を立てて沸騰していた目の中の炭酸泉が、だんだんとよく冷えたラムネのように変化していく。次に暗幕を上げると、天井から吊られたアルミ製のカーテンレールがくっきりと像を結んだ。レールからは真っ白な医療用カーテンが吊されていて、私とベッドを覆い隠してくれていた。

校医の先生は席を外している。私の耳に入ってくる音は、僅かに開いている窓から入ってくるセミの声と、バスケットボールの試合をしている4組の声、それから審判の先生の吹くホイッスルが時々。あ、先生がまた怒った。

私はそれらを聞き流しながら、本を読みはじめた。近所にあるお気に入りの本屋さんで買ってきた、真っ白で小さな本だ。出版社名の表記がなく、妙な名前の著者名にも見覚えがなかったけれど、帯の推薦文をそのお店の人が書いていたのと、丁度お小遣いを貰ったばかりなのもあって買ったのだ。

表紙と背には「Codex_Pleiades」と題があった。まだ読み進んでいないけれど、南極大陸の一番寒いところで見つかった廃墟の観測所と、かつてそこに住んでいたある研究者の生活を追った物語らしい。

小説だと思って買ったけど、どうやらこれは本当にあった事を小説風に仕立てたもののようだった。

授業で使うノートくらいの厚みしかないそれは、少し前の私ならば、朝から読みはじめて放課後には読み終わってしまっていたと思う。この本を買ってきたのは二月ほど前。

ひと月で一枚使い切るほどだった図書館の貸し出しカードも、去年の日付で止まったままだ。目の中に炭酸泉が沸くのだから、それも当然だ。

私は、生活の大半をこの保健室の白いカーテンの中で過ごしていた。

小学校までは6年間風邪を引いたことなんて一度もないような子供だった。友達もそれなりにいたし、休み時間には必ず誰かが隣にいた。誕生日には友人達から毎年プレゼントを貰った。卒業式では別の中学へ行く事になった親友と抱き合って泣いて、それぞれの卒業アルバムにサインをし合った。

そんな私に転機が訪れたのは、中学一年生の夏。13歳の誕生日を迎え、プールの授業が始まったばかりの頃の事だった。

初めて着る、夏の制服。白いセーラー服に、紺色のプリーツスカートとスカーフ。この辺りの中学は野暮ったいブレザーが多かったから、別の学校へ行ったお洒落好きの女の子にとても羨ましがられた。

プールの授業は、小学校の時にもあった。だけどその日は、これまで受けて来た授業とはどこか違った空気が流れていた、そう思っているのは私だけなんだろうか。

太陽が照りつけるプールサイドを歩く時の、足裏から伝わる感覚。喉の奥がひりひりするような、塩素の匂い。腕に抱えたタオルの柔らかさと石鹸の香り。

どれもいつもと同じはずなのに、自分の立つ場所だけ切り取り線で囲まれているかのようで、冷たいシャワーを浴びて楽しそうに悲鳴を上げるクラスメイトの声も、曇り硝子の向こうにあるかのようにくぐもっていて。座って先生の話を聞いている時も、夏の日差しが熱くて肌がこんがり焦げてしまいそうなのに、胃の中はよく冷えた水風船が入っているかのように凍えていた。

そんな違和感を覚えながらも、先生の言う通りに泳ぎ、授業をこなしていった。最後に先生は「時間が余ったから友達と好きなように泳ぎなさい」と言った。皆が口々に歓声を上げる中、私はいつも教室を移動する時に一緒だった女の子を探した。皆同じ水着だったから少し時間がかかったけれど、10歩ほど進んだ先に彼女が居るのを見つけた。

手を振って名前を呼ぶと、目が合った。私は水をかき分けながら、笑って彼女の方へ歩き出した。自分を囲む切り取り線が薄れて消えていくように思った。

次の瞬間の出来事は、一年経った今でもはっきりと覚えている。

数歩も歩かないうちに、不意に視界が大きく揺れ、膝の辺りに鈍い痛みが走った。そして、鯨の潮吹きのように大きな水しぶきが上がる。バランスを崩して左足がプールの底のタイルを滑り、次の瞬間には視界がシアンの絵の具で塗りつぶされた。

その時私の脳裏を、図書館で読んだ図鑑にあった、透明骨格標本の作り方の挿絵がよぎった。

目が痛くなるほどに鮮やかな青や赤紫に染まった、透明なメダカの標本。

その本によると、メダカをホルマリンに漬け込んだ後、皮を剥いで、トリプシンという薬品を使って筋肉を透明にすると、そんな美しい標本が作れるとあった。

衝撃に驚いて開かれたままとなっている口や鼻や両目、耳から、塩素消毒されたプールの水が私の中に入り込んできた。

なぜだろう、一面青い色しか見えないはずなのに、角膜から水晶体を通って、網膜から視神経へ入っていく情報は真っ白に漂白されていた。ソーダ水の泡が消えるよりも早くその感覚が全身に広がって、体から全ての色素が抜けていくかのような錯覚を覚えた。

——あの図鑑の中のメダカも、最後にこんな光景を見たんだろうか。

ぼんやりと焦点の定まらない青色の中、銀色の梯子と自分の吐いた二酸化炭素とが昇って行くのを眺めながら、そんな事を思った。

伸ばした手にプールの縁が触れたのに気付いて、浮力を利用して咳き込みながらも何とか立ち上がった。飲み込んでしまった水を排水溝に吐き出して、ようやく落ち着きを取り戻し辺りを見回した。

先生が一人の大柄な水泳部の男子を怒鳴りつけていた。どうやら、私は彼が泳いでいた所にぶつかってしまったらしい。

その近くに、私がさっき手を振っていた相手の女の子を見つけた。

彼女は、心底楽しそうに友達と水を掛け合って笑っていた。私の事はもう忘れてしまっているように見えた。

私は上げかけた口角と右手を下げた。

どこかで、ミシン目が切り離されて行く音が聴こえたような気がした。

– – – – – – – – – – – – –

その日から私はよく熱を出すようになった。両目が間欠泉が噴き出すように痛む事も多くなり、目薬が手放せなくなった。

両親は零時を過ぎるまで帰って来ない事が多かったから、下校時間になるまで毎日保健室で過ごした。

はじめのうちは心配した同級生がプリントや給食を持ってきてくれていたけど、それも2週間もすれば無くなって、担任の先生が代わりに来るようになった。

「早く元気になって、教室のみんなと給食食べような」

毎日先生から掛けられる言葉は、数種の挨拶とこの言葉だけだった。

それから更に一ヶ月経つと、プリントと連絡事項を書いたメモが毎朝保健室の机の上に置かれるだけとなった。私はその光景に心底ほっとした自分に気付いて、少し驚いた。

保健室の一番奥、心地よい風が入ってくる窓際のベッドは私の特等席だった。この1年間、私はこの四角くトリミングされた中の景色が目もくらむような速度で移り変わってゆくのを見てきた。

自分だけがその流れから取り残されているような気がして、目を逸らすと真っ白で清潔なカーテンが包み込んでくれた。真っ白な部屋は精神を不安定にさせる、といつだったかに読んだインテリアの本に書かれていたけれど、そんなのは嘘だと思う。

授業の終わりを知らせるチャイムが鳴った。グラウンドでボールが跳ねる音が止んで、室内は学校中から響いてくる無数の足音とおしゃべりの声で満たされた。私は静かに窓を閉めた。

——やっぱり、小説を読むのは疲れるな。

フランスの動物園には人語を解するペンギンと金魚が住んでいる、という奇妙奇天烈な話の挿絵の頁に栞を挟んで、ずっと同じ体勢をとり続けていた手足を伸ばした。

側に置いていた水筒から水をひと口だけ飲んで、鞄の中から正方形で大きめの本を取り出した。学校の図書館で借りたもので、有名な写真家が撮ったオーロラの写真集だ。

オーロラというと緑色の帯が浮かんでいる光景を思い浮かべるけれど、緑の中にちらちらとピンク色が見えたり、白や水色や赤紫をしたものもあったり、また形状もその時々によって全く違う事が分かって、もっとオーロラの事を知りたくなった。

写真でしか見たことがないけど、肉眼で見るとどんな風に見えるのだろう。それは動いているのかな。だとすると、人の目でも分かるほど激しく動いているのかな、それともじっとしていないと気付かないほどなのかな。

頁をめくる度に、色とりどりに染められた帯が目に飛び込んでくる。まるで知らない国から送られてきたカーテンのカタログのようだ、と思った。

「見てみたいなあ」

思わずそう呟いた。どこか寒い国にでも行けば見られるだろうか。さっきまで読んでいた白い本をちらりと見る。南極くらい寒ければ、沢山見られるんだろうか。

——行ってみたいな。いつかと言わずに、できるだけ早く。

そう呟きかけた時、両目が熱くなるのを感じた。

いつもより熱く煮えたぎっている。涙が沸騰した状態を通り越して、湯気となっているのではと思うくらいだった。慌てて目薬の瓶を手に取って、両目に正確に点眼する。

いつもの通りにやればいい。白い天井とカーテンを見て、数回瞬きをして、目を閉じ——あれ。

私は目を閉じることができなかった。見慣れた光景に、見覚えのない彩度が混じっていた。

シーツが染みになるのも構わずに、ごしごしと両目を擦った。

白いはずのカーテンが、ネオンのような緑色に光っているような気がしたのだ。

気のせいか、写真集を見たせいかと思った。しかし予想は外れだった。

私以外の多くの人を不安にさせると言われている、何色にも染まっていない真っ白な医療用カーテンは日の落ちかけた夕暮れ時の保健室で眩い燐光を放っていた。

それは空調の作る僅かな空気の流れに乗って、静かにはためきながら、緑色や淡いピンクや、赤みがかった紫に脈を打つような速度で変化している。

私はベッドを降りて靴を履いた。

その光に吸い寄せられるように、カーテンまで歩み寄った。私が近づくと、燐光はより一層強くなった。

——オーロラって、何でできてるんだっけ。

写真集に書かれていた解説を思いだそうとしたけれど、目の前で光っているこれがカーテンなのか違うのかも分からなかった。

“触ってみたら分かるよ。多分”

誰かの声。声の主は見当たらない。だけど不思議と恐怖は感じなかった。誰かに言われるがままに、左手の平で淡い水色に光っている辺りを押してみた。

一瞬感じた、布の質感——柔らかい綿だ——そしてその勢いのまま左手はカーテンを突き抜け、予想外の結果に勢い余って私は体ごと青い光の中に飛び込んだ。ぎゅっと閉じた瞼の中の眼球が冷えていくのを感じた。

なぜだろう、その時口の中にレモンの香りと炭酸の弾ける感触と、蜂蜜の甘さを感じ取ったような気がした。

次に暗幕を上げると、私は雪原の上に立っていた。

頭上には先ほど見ていたものと同じ色をした、だけれど保健室で見たそれよりもずっと大きなカーテンが揺れていて、チュールのように透けた向こうには天の川が流れていた。

——サウザンクロスは石炭袋の近く。

唐突に、大好きな小説のあるシーンを思い出した。

熱に浮かされたかのようにぼんやりと煙る頭の中に、黒曜石の星座早見盤を思い浮かべて、私は暗い空の穴を探した。

オーロラに照らされた中でもよく見えるその穴を見つけるまで、そう長くはかからなかった。

「すごい、本の写真で見たのと同じだ!」

思わず声を上げてそれから気付いた。なぜ今まで本物の石炭袋を見たことが無かったか、その理由に。

自分が地図上でどこに位置する国に住んでいたか。

暗い穴の縁には、4つの明るい星を結ぶと完成する星座、南十字星が輝いていた。