ⅵ 菫色の試供品と冷蔵庫の群棲地

いつの頃だったか、冷蔵庫には怪獣が棲んでいると信じていた。

そいつは、昼間はなんでもないような顔をして野菜室の隅に潜んでいる。

夜になり、家主が寝てしまうと紫色の歯をむき出しにして、うなり声に似た不気味な歌をうたうのだ。

何がきっかけでそんな風に思い込んだのか、私は毎晩ベッドで「かいじゅうが起きる、かいじゅうが起きる」と泣いていた。

今は紫の歯の怪獣なんていないと分かってるけど、あの、無音よりもかえって静寂を強調するかのような、自分の他には誰もこの世界に存在していないのではと錯覚させるような音を聴くと、今でも冷や汗が出る。そして、首筋を伝う雫が瞬く間に凍り付いていく。

今、私はその怪獣の群れに単身乗り込んでいる。

冷や汗が出るほど怖いものとはできるだけ対峙したくないけれど、故郷を遠く1万キロ以上離れた、この街で生きていく為には、温かいクリームシチューにありつかなくてはならない。その為には、この街唯一の牛乳屋“Pola MILK”でいちばん上等の、特濃ミルクが必要なのだ。

群れはチェスの駒のように規則正しく、等間隔に並んでいる。

いくつもの冷蔵ショーケース。よく、銭湯や駄菓子屋で見かける形だ。中にはコルクで栓のされた、背の低い寸胴な瓶がびっしりと入っている。暗い冷蔵庫の中からそれらが私をじっと見ている気がして、一瞬足がすくんだ。

——いやいや、幻覚を見ている場合か。子供じゃあるまいし。

ポーラミルク・カンパニーの倉庫には窓が一切なく、入り口のドアを閉めてしまったので(そのままにしておくとブリザードが吹き込んでしまって危険だ)頼りになる明かりはただ一つ、冷蔵庫の群生地を抜けた先にぽつんと吊されている白熱球だけ。

そのせいで中の液体の色までは判別できないけど、形からして十中八九目当ての牛乳だろう。

牛乳の代金は毎月、満月の晩に決まった額を支払うことになっている。私がこの倉庫へ来たのは、指定した時間に診療所の牛乳ポストへ商品が届けられていなかったからだ。

「お金は払ってあるんだし、いいよね」

そう呟いて「無菌・滅菌・甘くて濃厚、ポーラ・ミルクはよい牛乳」と謳い文句の書かれた扉に手をかけた。が、施錠されているのか、頑として開こうとしなかった。

真っ赤に焼けた鉄棒を掴んだかのように、はっとしてその手を引っ込める——無数の唸り声に、自分の行動を咎められているような気がしたのだ。必死にごまかしていた恐怖心がぶり返す。

救いを求めて辺りを見回し、暗闇にぽっかりと浮かぶ白熱球を視界の端に捉える。太陽と呼ぶには小さい。それでも蜂蜜に似た色の光がひと匙の安心感を与えてくれた。

私は両手で衝立の形を作って、左右の視界を遮った。そうして冷蔵庫の方を絶対に見ないようにして、残り20メートル余りを一気に駆け抜けた。

そこには樫の木で造られた重厚な扉があった。乱れた息を整えながら(南極では真冬特有の白い吐息は発生しないということを、この街での生活で学んだ)まるで巨大なビターチョコレートの板か、テトリスのブロックのようだと思った。

遠くから見ていた時には気付かなかったけれど、扉はほんのわずかに開いていて、中からは温かな空気と光が漏れていた。

どうやらここが店主の部屋らしい。

コツ、コツ、コツ。返事はない。

「あの、入りますよ」

一声かけ、恐る恐る扉を開く。

残念ながら店主は不在だった。

——今夜のシチューはお預けか——失望に肩を落とすも束の間、その2畳ほどの驚くほど狭い部屋に一歩足を踏み入れた瞬間、体を包んだ懐かしい匂いに、温度に、そして部屋の様相に、当初の目的を忘れて夢中になった。

それは学校の帰りに必ず立ち寄っていた、お気に入りの古書店の夕暮れ時の匂いだった。

部屋の中心に置かれた、熟れた林檎色をしたベルベット張りのソファ。足元では古風な石油ストーブの中で青い炎が揺れている。この上でココアを温めたらどんなに素敵だろう。

しかし何より私を夢中にさせたのは、四方の壁を覆い尽くす大きな本棚だ。そこには古いお菓子作りの本や、植物や魚類、鳥類の図鑑などがびっしりと並んでいた。他人の私物に無断で触ってはいけないと思いながらも、我慢できずに手の届く範囲の本を何冊か手に取って、ソファに身を預ける。

どんな賢い犬だって、焼きたての丸焼きチキンを目の前にしたら我慢はできないよね。と言い訳をしつつ。外は寒いし、店の人が来るまで少し待たせてもらおうと結論づけた。

汗で冷え切った肌が温められ、全身に張り巡らされていた緊張の糸がするすると解けていくのを感じた。

ほとんどの本は私の知らない言葉で書かれている。なので本文の内容には目を通さず、図版や凝った装飾の文字だけを鑑賞した。

ページをめくる乾いた音と、天井から吊られた電球の立てるジジジ…と微かな音だけが、暖房でからからになった空気を震わせる。あのお気に入りの古書店と違うのは、外を走る郵便配達のバイクの音がしないことだ。それに、ここでは雨が降ることもない。

雲の図版ばかりが描かれた本を読み終え、さて次は…と棚の前に立つと(この頃には当初の目的を綺麗さっぱり忘れていた)一冊だけ見覚えのある背表紙があった。それはとても薄く、また飾り気もなく、この部屋の中では異質だった。

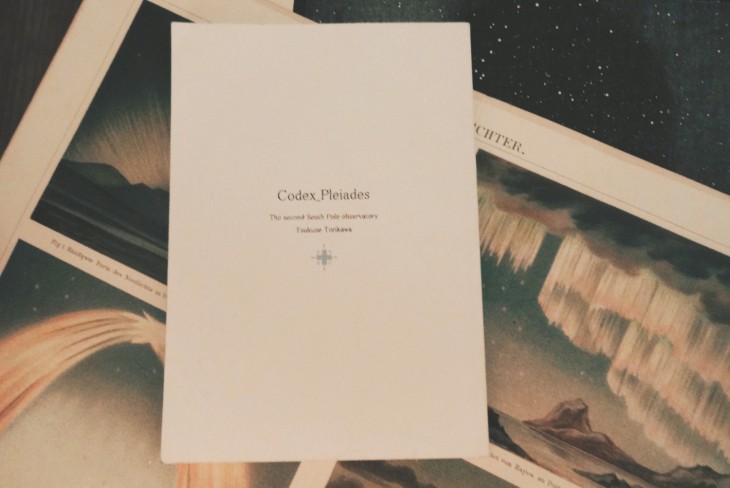

本の題名は「Codex_Pleiades」この白い大陸へ放り出される直前まで、私が保健室で読んでいた本だった。

日本語で書かれているのは部屋中でこの1冊だけで、なんだかそれが気になった。また、私はこの本を結局最後まで読んでいなかった。この街に何か関係があるのだろうか。

私は再びベルベットに身を埋め、終わりに近い章を開いた。タイトルはこうだ。

“夏至、夢遊病にも似たある日の観測記録”

>1993年7月17日 気温:摂氏マイナス55.2度 快晴

>朝食:牛乳、シリアル

>昼食:ミントソーダ

>夕食:ハッカ水、クリームシチュー、白パン

「昼食、それで足りるの?」

読みながら、思わず声に出して突っ込んでしまう。と、欠伸をひとつ。

>4時30分起床、いつも通り研究と観測。前回の調査隊による観測旅行のレポートをまとめる。自分が見た通りに状況を整理するものの、現実感がない。自分の意識と次元が剥離していくような感覚を覚える。

今の私もまさにそんな気分だ、と思いつつも読み進める。疲労のせいか、眼球が鉛のように重たくなってきて目を擦る。

この本にまとめられている、かつてたった一人でこの大陸に住んでいたという観測者の観測記録。著者の前書きによると、その観測者が行っていた研究の内容や、その結果たどった末路は分かっているのに、顔や名前や国籍はおろか、性別すらも分かっていないのだという。

つまり、アンコしかないアンパン状態。それはもはやアンパンではない。ああ、ハラペコも限界に近いようだ。頭の中が食べ物の比喩ばかりだ。

この章で抜粋された日記で、彼(彼女かもしれないけど)はある光景を目撃する。それは夜明けと共に飛べるはずのないペンギン達が空を飛び、大きな氷山の向こうから、5階建てのビルよりも背の高い、半透明のペンギンの幻が姿を現すというものだ。

観測者は、それを観測する為に15年もの月日を費やしたという。

——怪獣映画じゃあるまいし。

保健室のオーガンジー製のオーロラをくぐる前の私ならそう言っていたと思う。でも私が今置かれている状況だって、人のことをとやかく言えたものではない。

「これが私達の先祖、ミナミマダラペンギンよ」

先生はそう言った。白いお腹に紺色と白の水玉模様、暗闇で青く光るオレンジ色のクチバシ、足、瞳を持った、世界中どこの図書館の図鑑にも載っていないペンギン。

彼らは100年前のある日を境に姿を消し、それ以後誰も姿を見ていないらしい。

この「誰も」とは、この街の人も含むのだろうか。それとも、ここにいたら先生のご先祖にも会えるのだろうか。

「ある日」に何があったのだろう。

疑問が次々と溢れ出てくるのに、脳の活動がそれに追いつかない。目蓋も重い。こんな状態じゃ仕事にならないし、少しくらい寝ても——

ストーブの青い炎がやけに大きく見えて、視界に暗幕を下ろす直前。なぜか「100年前」という単語が主張をするように、脳内でチカチカと点滅し——やがて真っ暗になった。

自分の口から発せられた、乾いた咳で目が覚めた。と同時に、ここへ来るまでの経緯と目的を思い出した。

「しまった、」

先生、絶対に怒ってる! がばりと身を起こすと、肩から何かが滑り落ちるのを感じて動きを止める。膝の上にも温かくて重いものが載っている。見ると赤いタータンチェックのブランケットが床に落ちていた。膝にはお揃いのカバーの掛かったほかほかの湯たんぽ。

居眠りをしている間に誰かがやってきて、掛けてくれたのだろうか。いや、もしかしなくても、それはこの牛乳屋の店主だろう。

「帰ってきたなら起こしてほしかった!」

慌てて外に出ると、扉の前に取っ手付きの木箱が置かれていた。中には瓶が2本。先生のお使いの品である、いちばん上等の特濃ポーラ・ミルクと、珈琲牛乳だ。

安堵のため息を漏らし、木箱の隣にもう1本瓶が置かれていることに気がついた。

ラムネの瓶だ。お祭りの縁日でよく見る、ウエストのくびれた形。ただしそれは見慣れた青緑色とはおよそ似ても似つかない、夜明けのような、淡いピンクにも青紫にも見える奇妙な色をしていた。

瓶には日本語で書かれたメモが貼り付けられている。細長い癖のある筆跡だ。

“ここは寒いから、早く帰って暖炉の前でこっちをお飲みなさい”

この氷点下の気温の中でもなぜか凍らずに手の中にある、明け方色の瓶を見て、思わず喉をごくりと鳴らした。ストーブとブランケットと、湯たんぽのお陰で体はコートを脱ぎたくなってしまうほど温まっている。そしてそのせいで体が冷たい飲み物を欲しがっているのだ。

私は自問自答を繰り返すのを放棄した。今すべきことは一つ。私は3本の瓶の入った木箱を抱え、先生の待つ家へ向かって一目散に駆けだした。

帰ると先生が玄関の前で待っていた。怒っているだろうか。そもそも、出て行ってから何時間経ったのだろう。

「先生、遅くなってすみません。特濃ミルクと珈琲牛乳、もらってきました」

木箱ごと先生に手渡すと、中身を確かめて「ご苦労様」と言った。想像していたよりも明るい声色に恐る恐る顔を上げてみると、きょとんとした表情でこちらを見つめ返した。

そして、私が片手に持っていたラムネに気がついた。

「あら、それどうしたの? というか、ずいぶん遅かったわね。旦那が心配してたのよ」

私は正直に大冒険の顛末を話した。ついでに、幼い頃の冷蔵庫恐怖症のことまで話してしまった。

目的の牛乳は手に入ったけど店主には会えなかった事を説明すると、先生は「やっぱりあなたでも見られなかったのね」と残念そうに呟いた。

どういうことかと尋ねると、店主は甘党でヒト嫌いの変わり者ともっぱらの噂で、誰もその顔も名前も知らないのだという。あなたは外からここへ来たばかりだし、もしかしたらあなたになら会ってくれるんじゃないかと思ったんだけどね、とも。

「さあ、入っちゃいなさい。こんなところで立ち話してたらせっかく温まった体も凍っちゃうわ」

私の仕事場である薬の調合室の奥の扉からリビングに入ると、キッチンの方から玉ねぎを炒めるいい匂いがした。真っ白なフローリングの床にはふかふかの濃紺の絨毯が敷かれ、暖炉では薪が楽しげに爆ぜている。

「今日はたっぷり働いてもらったし、支度ができるまでそれ飲んで待ってていいからね」

そう言って先生はシャツの袖をまくり上げ、キッチンへ駆けて行った。私は暖炉の前の、一番炎が綺麗に見える位置に座り込んだ。

暖炉の暖かな空気に触れて、ラムネ瓶の表面に水滴がいくつも浮かんでいる。瓶を炎に透かして見ると、朝靄のような光が揺れる。

すぽん、と音を立ててビー玉を落とし、一気に喉の奥に流し込む。

炭酸の泡がからからの砂漠に降る雨のようだ。

ものの数十秒で飲み干してしまったそれの瓶を弄びながら、世界中の植物園のスミレから朝露を集めると、きっとこんな素敵な味がするのだろうと思った。

この街の冷蔵庫となら、仲良くなれるかもしれない。

毛足の長い絨毯に膝を抱えて寝転がりながら、ほんの少しだけそんな事を思った。