ぼくは二十代の後半まで、まるで英語が話せなかった。これから英語で話す内容を頭で組み立てているうちに初歩的な文法や発音の間違えを人前でするのが恥ずかしくなったり、話すタイミングを失って話題は既に次のトピックに移っていたりして、英語を話す事、ということはまるで濁った川の底から無くした鍵を見つけ出す様に手探りをするかの様な心許ない事だった。

日本語以外の言葉を話す、という事はぼくに違う生き方が出来る事を示唆してくれた。人生を生きる上で自分と違う背景を持った友人をどれだけ持っているか、様々な価値観をもっている人達を自分の友人に持っているか、ということは自分がこれから何か新しい事をしてみよう、という時の大きな力となって長い目でみてとても大切なことなのではないかと思う。誰かが何か新しい事をしようとする時、止めさせよう、とするのではなくってどうしたらそれが可能になるかを一緒に考えられる友人になりたい、と思う。

ぼくは日本語が大好きだ。日本語の語彙の含む湿度、潤い、陰影などは日本の四季を通じた自然の様に機微に富んでいて繊細な美しさがあると思う。

ぼくが30代の前半、大学院でのMBAの学位習得前に通った留学先のボストンの語学学校での半年間で受けた一番の衝撃は、英語の持つその理路整然とした明るい陽の元に照らされた様な明瞭さ、分かりやすさだった。日本語がぼかしを得意とする言葉だとすると英語は強調、詳らかにする事が得意な言葉だ。好き嫌いを日本語で述べるととても耳に強過ぎて居心地が悪くなるのだけれども、英語ではその言葉の性質上、比較的後ろめたさを感じない。それは話す人間の性格、パーソナリティが話す言語で変わる訳ではなく、言葉のもつ性質の差なのだと思う。

そこの語学学校での授業の初めには必ず自分の好きな物、嫌いな物事を話す機会が与えられていた。好き嫌いを話した後、because で続くセンテンス、必ず理由を話すことが求められた。そして日常の会話でも、必ず「何故、どうして?」と尋ねられる機会が多かった。最初のうちは、ぼくは目を白黒させるばかりで理由付けが全然見つからなかった。それまでのぼくは、好き、嫌い、イエス、ノーを言うだけで充分ではないか、と思っていた。

でも次第に、好き嫌いの理由まで言葉で言える事が出来る様になって、それまで曖昧になっていた様々な事柄が以前よりも少しだけはっきりと見える様になってきた。それまでごちゃごちゃして散らかっていた頭の中が少しだけ整理整頓されて見晴らしが良くなって来た様な気がした。

英語が話せる事で生き方が変わる訳ではないけど、生き方を変えたい、今までと違った新しい生き方がしたい、という人達にとって英語を話せる様になる事、違う言語を話せる様になることは大変に役に立つ道具になると思う。良くも悪くも自分の好き嫌いを知っていてその理由も述べる事が出来る事は、自分にとっては嫌いな物でも理解は出来る、同意は出来ないけれども言わんとしている事は分かる、という可能性も残す事になって人生の中でその果たす役割は大きいと思う。嫌いなものでもそれを全否定しない、という態度こそが真の21世紀的生き方というべきものになって欲しいと思う。

ぼく達の生活の場がシンガポールから上海へ移ろうとしていた頃、アメリカでは次から次へと州の最高裁判決で同性婚について合法の判決が出されていた。今現在で18の州で同性婚が合法化されている。10年前、ぼくが彼と出会った時の状況から比べると今の同性婚に関する状況は雲泥の差だ。

精神的に抑圧されながら自己否定を常に自分に課していたぼく達の親達世代、そしてもっと前の世代の人達に比べるとぼく達はなんという素晴らしい時代の変化の目撃者、当事者になっているのだろうと思う。様々な意見があって当然だけれども同性間の結婚の問題は市民権運動の一環だと思う。それを選挙民の多数決、投票でそのマイノリティーグループに民主制制度の元で当然に与えられるとされる権利を与えるか与えないかを決定するのはどうかと思う。嫌いな事=拒絶/否定の態度がそこにはあると思う。自分が社会の多くの人々に嫌われて、他の人達に当然に与えられている権利をその”嫌われている理由”だけのために拒絶/否定されたらその人はどう感じるだろうか。未だにあるグループの人達はゲイ、レズビアンであることは本人の選択の結果、と声高に叫んでいる。でも考えてみて欲しい。どうやって好き好んでこんな棘に満ちた苦しい道を自分から進んで「選択」する人達がいようか。自分の生まれつきの人種を選べない様に、自分からゲイかストレートか選んでいる人などいるのだろうか。自然に子供が思春期を迎えて女の子が男の子の存在を意識して、男の子が女の子に敏感に反応するように、ぼくも自然に男性に惹かれる様になってそれは無意識で、決して「選択」の結果などではなかった。

ぼく達は彼のお母さんの住むニューハンプシャーで籍を入れて結婚をすることにした。ぼく達は当初、書類だけをニューハンプシャーの役所に提出して済ませてしまおう、と思っていた。式など挙げるのも気恥ずかしい想いもあった。

ぼく達はアメリカに飛ぶ前に東京のぼくの両親の家で一時の休養をとっていた。彼が彼のお母さんに「一応、ぼくのお母さんだから教えておくけど、ぼく達これからニューハンプシャーに飛んで籍を入れに行くよ。」とメールを入れると即座に、「なんですって!!そんな大切な事を!式をしなきゃだめ。近所に住む私の友人に司祭の女性がいるから彼女に頼みましょう。ああ!本当におめでとう。忙しくなるわ!!」という返事が来て、事がだんだんと大事になってきた。

ぼくの両親は急な事で式には来れないけれども、東京の家に家族皆が集まってお祝いの食事会を開いてくれた。ぼくの義父と母はここまでぼく達のために本当に全身全霊で手助けしてくれたのに、いざ、肝心のクライマックスの結婚式には出席せず、これもまたぼくの両親らしいかな、と思った。こういう最後のクレジット(お手柄)にコダワラナイのがいかにもぼくの両親、家族らしいと思った。本当のところ、ぼくはやっぱり母にだけは参加してほしかったのだけれども。

アメリカに旅立つ朝、ぼく達は彼らからお祝いの小切手をもらった。その小切手は換金せずに、彼らの想いとして大切に今も手元にとってある。

成田からボストンへ飛び、そこからレンタカーで彼の両親と弟妹家族の住むメインまで登り彼らと合流。初めてここに来たのは2005年の11月だったからちょうど6年前の事。あの混乱の日々からその日、ぼく達二人の記念碑的な場に立ち会うためにこうやって皆が集まって来てくれたことがとても不思議な感じがする。

行動を起こせば結果は着いて来るけど、行動を起こさないと結果も先延ばしになってしまう、という当たり前の事だけどとても大切なレッスンを学んだ気がした。生きていて良かったと思う。どんなに辛いことがあって明日を迎えるのが辛い日でも、やっぱり生き延びてその先を見てみたい、と思う。今、40代半ばの僕。今感じるこの幸福感はぼくが20代の時には決して感じる事の出来ない類いの幸福感だと思う。自死を選んでこの世を去ってしまったぼくの父にもやっぱり、僕の今日の姿を見ていて欲しかった。

2011年 11月 1日 、ニューハンプシャーのお天気は格別だった。晴れ渡った青い空に、数日前に降った白い雪が未だ残る彩り鮮やかな紅葉の上に降り積もっていた。ぼく達は彼のお母さんの別荘のある小径から森へ続く小川の上にかかる小さな橋の上で式を挙げてもらう事にした。前日に見に行くと小さな吊り橋の上はまだ足跡も何もついていない真っ白な雪で覆われていて、彼はこの雪の上を式の前に誰かが歩いてしまうのでは、と気をもんでいた。

ぼく達は式の前、ニューハンプシャーの小さな町役場に行って書類にサインをして籍を入れた。そこの町役場で受付の女性二人に心温まる祝福を受けて、「あなたたちは私の担当地区で一番初めのゲイカップルよ。嬉しいわ。本当におめでとう。」と言われる。こんなにもあっさりと終わるとは思っていなかったので、ちょっと肩すかしの感もあった。二人で役場を出て、深呼吸をする。二人で少しだけ強く手を握り合う。

式の当日、別荘に続々と近所の人達が集まって来てくれた。60年以上同じ所に住んでいて全てを互いに知り合った人達。

彼のたってのリクエストで彼のお母さんが「カーター大統領のケーキレシピ」の大きなウエデイングケーキを焼いてくれていて集まった人達の注目を浴びていた。とてもカジュアルな集まりなのだけれども、彼のお母さんだけはとてもきちっとした服を着てとてもエレガントだ。彼らの飼い犬がぼく達を守って誘導してくれるボデイーガードの様に道を先導して先を歩く。 ちょろちょろと後ろを振り返ってぼく達を確認している。

皆でゆっくりと森の中へ入って行く。ぼくは携帯の電話をONにして東京にいる両親へ式の様子が伝わる様に片手に携帯を持って紅葉のカーテンの向こう側へ頭をかがめながら入って行く。

司祭が小さな吊り橋の脇に立ち、ぼく達がその横に並ぶ。向かい合う様に、そこには笑顔満面の彼の家族達、そして近所の心優しい立会人達。川のせせらぎの音がぼく達のこの瞬間をお祝いしてくれる音楽だった。太陽の優しい木漏れ日がチラチラとぼく達に降り注ぐ。

そして誓約の言葉(Wedding Vows)を司祭が始めてその言葉をぼーっとしながら聞いていると「私に続く様に」と言われるではないか。どきっとして頑張って言われた言葉に集中して繰り替えそうとするけど、途中でギブアップして「申し訳ないのですが、もう少し、ゆっくりお願いします。」とぼくが言った時には皆が大笑いしていた。練習しておけば良かったかな、と思っても後の祭でした。指輪の交換をしてみんなの顔を見ると、皆が頷きながら微笑んでいた。

牧師の合図で誓いのキス。彼は唇にしようとするのをやんわりと避けておでこへ誘導。どっと笑いが漏れる。

彼のお母さんが本当に幸せそうな顔をしている。赤や黄色の落ち葉で敷き詰められたバージンロードを歩いて、落ち葉を踏む音がぼく達の退場オルガンの音楽に替わってぼく達を祝福してくれている。家族全員で小さな橋の上、記念写真を撮る。

お祝いの小さなパーティーで代わる代わるぼく達の元に人々がやって来てお祝いの言葉をくれる。

結婚して何かが変わったのだ、という気持ちは全くなかったけれども法の下で認められたleagal なカップル、という認識はやはり自分達の自尊心(self-esteem)を高めてくれた。何より、「後ろめたいことはないのだ」というお天道様の下を彼と二人、胸を張って歩いても良いのだ、という気持ちが大きかった。だからこの、同性婚の問題は単なる法的な問題というよりもゲイとレズビアンの人達の自己認識と自尊心を守る事、より良い人生を他の人達と同じ様に求めて生きても良いのだ、という人間としてしごく当たり前の問題なのだと思う。そしてゲイ同士の「結婚」という言葉を使う事に拒否反応を起こす人達、ゲイが結婚という言葉を使うとストレートカップルの結婚の意味が破壊的に損なわれる、という人達は自分達の結婚の意味から目を反らして、ゲイの人達の結婚への道を閉ざす事で感じる優越感、特権意識を通して自分達の結婚の意味を見いだすのだろうか、とも思う。

結婚という事はとてもパーソナルな問題なのだ。ゲイの人達が結婚という言葉にこだわるのは、自分達も社会の中で他の人と変わらない平等な人間なのだ、という確証が大切だからだと思う。結婚は結婚なのだ。カテゴライズ、分類化されて呼び名まで違う「結婚」だなんて哀しいではないか、と感じる。

帰りに寄ったボストンのリッツホテルでスイーツの部屋に入ると、そこにはシャンパンと美しい花束が用意されていた。夜8時にチェックインして翌朝、7時のシンガポール行きの飛行機に乗るため12時間にも満たない滞在だったけれども、この思い出深いボストンで二人の人生の中での一つの達成(acheivement) を祝う。

帰りに寄ったボストンのリッツホテルでスイーツの部屋に入ると、そこにはシャンパンと美しい花束が用意されていた。夜8時にチェックインして翌朝、7時のシンガポール行きの飛行機に乗るため12時間にも満たない滞在だったけれども、この思い出深いボストンで二人の人生の中での一つの達成(acheivement) を祝う。

シンガポールに商社時代の同僚が日本から奥さんを連れてはるばるお祝いのために来てくれた。彼はぼくの先輩で本当にお世話になった方だった。そしてその彼は結婚した事は会社には報告していないのに、ぼくに彼の素敵な奥さんを紹介するためにはるばるやって来てくれた。彼も、彼の奥さんも我が事の様にぼく達の結婚を喜んでくれた。ぼく達が結婚した事を知らせた人達の数はとても限られているけれども、皆前よりも深く、そして真摯にぼく達の友人でいてくれて変わらぬ友情を示し続けてくれる。僕は彼との関係を明らかにした事で失った友人はいなかった。それはある意味、とても驚きだった。以前はあんなに自分を隠しておどおどしていた自分。もし自分がゲイである事が周囲に知られたら人生は終しまいだ、と思い込み思い込まされていた当時の自分。

自分にとっての一番の障害は、実は自分がゲイであるという事ではなく、自分の人生を踏み出す勇気のない自分自身が最大の障害だったのかもしれない。

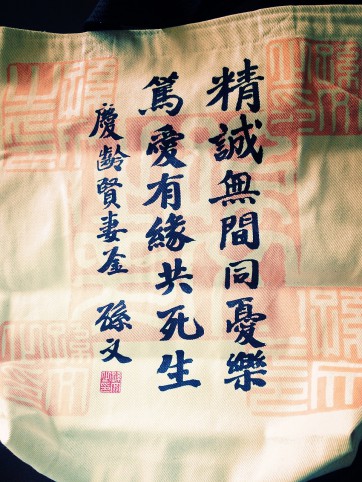

僕達はその後、上海に移った。上海でも僕達は多くの中国の友人達に恵まれてたくさんの思い出を作った。友人の奥さんは僕達に「Love Forever〜 愛永遠」という額入りの刺繍をくれて僕達をびっくり、そして喜ばせてくれた。

そして2014年の8月、僕達は半年住んだシンガポールを後にして学生時代から僕のMovable Feast であったパリに住を移す。

ヘミングウェイの書いた「動く祝祭」にこんなくだりがある。

“If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast.”

彼が、そしてシンガポールで出会った猫のシンシンが、家族がいる所が僕にとっての動く祝祭。

そして彼との出会いから生まれて来た数々の思い出達も、その後どこにいてもいつでも僕達と伴に居続けるだろう。