Vin:ワイン。男性名詞。

バッカスに祝福された飲み物。

フランスのワインは、多くの銘柄および畑が男性名詞。ぶどうの品種も、また然り。女性名詞のロマネ・コンティやラ・ターシュなどは珍しい部類です。

それでも、人々は、ワインを女性に例えることが多い。ロマネ・コンティの初代醸造長、ノブレ氏は、ワインは女性そのものだと言っていた。

「愛情の注ぎ方、愛情の量によって育ち方に違いが出る。非常に繊細で多彩な性格を持つが、すぐには、それを表さない。はじめは大人しくて無性格である。それから少しずつ、性格を表に見せるようになる。幼いときほど我が儘.年頃になるとちょっと神経質なところを見せたりする。でも、時がくると我が儘が消えて優しくなり、女性が花開くように完成し、年を重ねるごとに円味が出ておだやかになってくる」と。(戸塚真弓著「ロマネ・コンティの里から」中公文庫。20年来の母の愛読書。)

造り手の愛は、テイスティングの際にも溢れている。酒蔵の温度で冷たくなっているワインを適温に戻してあげるために、グラスの足を持たずに両手でグラスをおおって「Caressez」(撫でてあげてください)という。艶やかな乙女の髪を撫でるように。

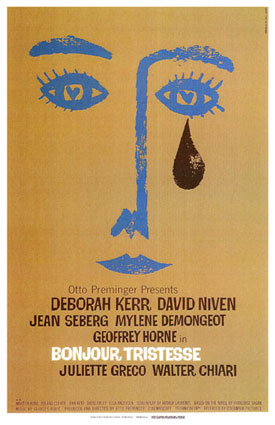

(1958年の映画《悲しみよこんにちは》のポスター。愛と涙は不可分の法則に基づいて存在している。)

フランス語では、グラスの内側にできるレースのような液体模様を、Larmes de vin(ワインの涙)という。

私が手にしているグラスの中の一滴は、もしかしたら夜花を濡らす雨だったかもしれず、朝の草むらを覆う霧だったかもしれず、サルビアの蜜だったかもしれず、それでも、今、きちんと葡萄酒として、私の前に存在していて。これは立派な奇跡だなぁと毎回想う。

ワインの色は様々。

白でも赤でも、それぞれのワインが唯一無二の色を持っている。

白なら、透明、黄金、灰色、緑、藁の色。赤なら、ルビー色、煉瓦色、ガーネット色、ヴァーミリオン色、ブルゴーニュの土の色。

一期一会の色合いや透明度を見逃さぬように。

香りも大事で、楽しい。

Le Nez du Vin(ル・ネ・デュ・ヴァン。Le Nez=鼻は、調香師を指す言葉でもある)という、バニラやオレンジ、薔薇やアーモンドなどの薫りのサンプルがずらりと入ったソムリエ修行用セットがあって。

中には、「濡れた子羊の毛のにおい」なんていうものもあるから、想像しただけでどきどきしてしまう。

(↑小学生のときから欲しくてたまらなかったLe Nez du Vinキット。何故かオデオン界隈のセレクトショップで発見。)

そこに潜む香りは無限で、くるみやノワゼット、ドライフルーツ、ローリエ、麝香、兎、ガチョウ、挽きたての珈琲、まだ若くて引き締まったカマンベール、オーブンから出てきたばかりのパン、雨上がりのブランコ、祖母の家の初夏の屋根裏部屋。

同じ一杯でも、グラスに注ぎたての香りと、少し時間をおいた香りとでは、もう既に別物。まさにワインは香りの旅。

なじみの味や香りというのがあって。

フランスのワイン、特に、自分が育ったアルザス地方や、足しげく通ったブルゴーニュ地方のものに出逢うと、心の底からほっとしてしまう。ガードがゆるむ。

7歳の頃から、見知ったラベルにコルク、生産者、畑の名前,葡萄の品種、香り。

幼馴染みと再会するような気持ち。

だから、チリやアルゼンチンのワインを口に含むと、毎回新しい風を感じる。見知らぬ土地の、カラリとした風。

地元の味、というのに、近い。変なたとえだけれども、日本人にとってのお味噌みたいなものかもしれない。

色もしょっぱさも甘辛さも香りも、その土地の大豆や発酵の進み方や年月の経ち方によって違うし、合う料理も違ってくる。育った土地の味が、その人の身体を構成する要素の一部分になっている。

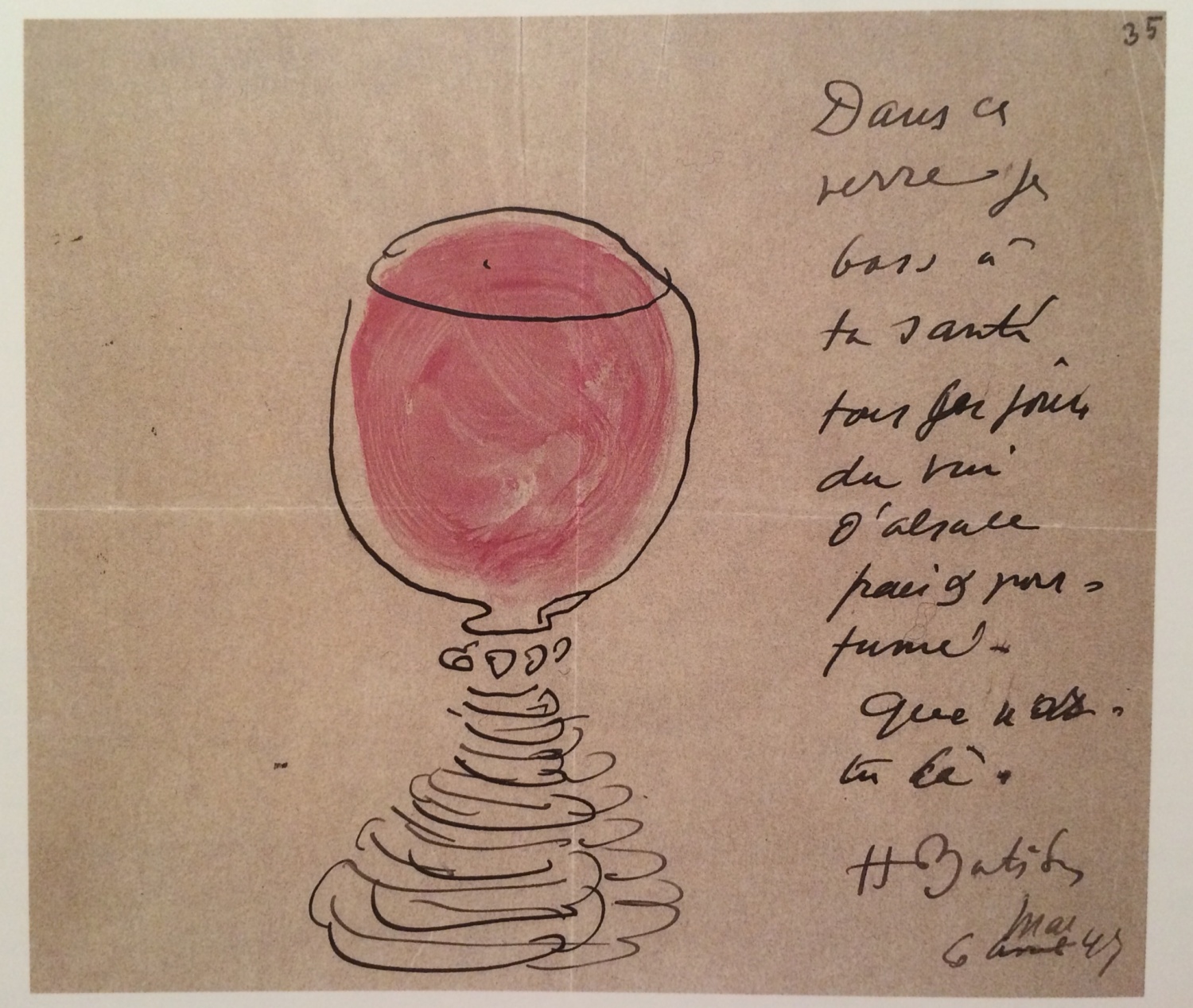

1945年に、マティスが友人に宛てて書いた手紙。同じギュスタヴ・モロー門下のアンドレ・ルビエーに。

描かれたグラスはアルザス地方のもの。

添えられた文章を読まずとも、グラスのフォルムで分かる。

私が育ったアルザス地方のグラスは、全体的に背が低く、お酒を受ける部分が、他の地方のものに比べて小さい。

ぐるぐるした脚が特徴的。小さなタイヤを重ねたように、波打っている。

脚の色はグリーンが多く、チェコグラスなどでよく見かける色だと思う。5月の葉っぱを、少し曇らせたようなグリーン。

パリよりも少し南東、ブルゴーニュ地方のグラスは、たっぷりと丸く、薄くて繊細。立ち上る香りが、内側で遊べるような、ゆったりとしたグラス。

かつてマレ区に店を構えていた香水ブランド The Different Campanyでは、香りを試したいときに、テイスティングペーパーにではなく、ブルゴーニュ用の大きなワイングラスにシュッと吹きこんで、香りの変化を愉しませてくれた。

それくらい、ワインの香りを感じるには、ばっちりなグラスなのだ。

ブルゴーニュのグラスは、小さな女の子のちょうちんそでのよう。父と私は、昔からこれを「ぼんぼりグラス」と呼んでいる。

我が家のバカラ製ぼんぼりグラスは、特に美味しいワインを開ける時に出てくる。運ぶのも洗うのも、子供心に「割ってしまったら大変!」と恐ろしくて触れられなかった。今でも、バカラのぼんぼりグラスには緊張する。

そんなリスクを冒してまで、あのゆったりとしたグラスで飲みたいと思うのは、やはり良い器はお酒の豊かさを引き出してくれると信じているからだろう。

フランス人は、おいしいもので身体を満たすことに、貪欲な人々だ。

日本酒も、器によって大きく味が変わってくる。

少し前に、秋田のお酒を、金の盃、銀の盃、漆の盃、木挽きの盃で飲み比べてみた。

お酒との相性もさることながら、飲む人の好みにも大きく左右される盃選び。

私が気に入ったのは、金の盃。お酒の香りも、口当たりもよく、上品で、安心して身を任せられる盃だった。一緒に飲んだムッシューのお気に入りは、銀の盃。マルチプレイヤーの優等生。

やはり、器はお酒の味を変える。無邪気な魔法のように。

栃木県益子の陶器市で出逢ったぐい呑みは、あらゆるお酒を淡く優しいものに変えてくれるので、心底びっくりした。日本酒が注がれた盃の底に、とろりとたまる、まろやかな光。水を張ったときよりも、やんわりしている。

(↑初めての陶器市。使命感に燃えて買ってきた益子のぐい呑み。)

フランスの家庭では、子供が生まれた年のワインをキープしておいて、特別な日に開ける。

私の幼馴染みは、生まれ年のアルザス・ブルゴーニュ・ボルドーのワインをお父さんが買い置きしていたらしい。

成人のとき、就職祝い、結婚祝いに、それぞれ開けてくれるのだそう。

(ちなみに、彼女の名字はKeller。ドイツ語で「カーヴ、ワインセラー」という意味。ちょっと羨ましい。)

我が家では残念ながら、そういう素敵イベントはやらなかったけれども(そもそも日本での保存を考えると厳しい)、小さい頃は食卓に自分と同い年のワインが上がると、心浮き立つ気持ちだった。父と一緒に、地下のワインセラーで夕食用のワインを選ぶときに「今日は私と同い年の子にして」とおねだりしたり。

ストラスブールに住んでいた頃、両親のワイン好きにより、毎週のようにアルザスやブルゴーニュの醸造所めぐりに連行されていた。

ぶどう畑とぶどう畑の間、整備されていないゴツゴツとした細い道を、延々と行く。5月は爽やかなグリーン。10月は、紅葉で染まった黄金色の畑がどこまでも続く。

小学生、中学生の私にとって、それはただただ気怠い時間で、転がっているコルクを拾ったり、摘み残しの葡萄をつまんだり(基本的に、渋い)、暇を持て余していた。

今だったら、嬉々としてついていくのに。まったく、贅沢にして勿体ない話...

それでも、この上ない懐かしさを感じるのは、醸造所の地下ワインセラーの匂い。あの、低い天井、ほの暗い空間の、しっとりとした湿度。自分よりもずっと背の高い、樽の匂い。木に葡萄酒が染み込んだ匂い。ロマネスクの修道院特有の、カラリとした寂しげな光が似合いそうな場所。奥では、埃をかぶったワインたちが、3年、5年、10年と、それぞれ安心して呼吸して、いつか開けられ、空気に触れるのを待っている。

あの場所の陰と湿度は、他にはない肌馴染みの良さだ。

(メダリオンのような、試飲用の盃。底に凹凸が沢山あるので、液体がゆらゆらと反射して、美しい。地方によって形が違う。これは、ブルゴーニュのボーヌ村で買ったもの。)

藤田嗣治「カフェにて」1949。

ポンピドゥー美術館所蔵品の中で、もっとも好きな絵のひとつ。

ひとりワインは、なんとなく、哀しい気持ちの乙女に似合う。

恋も、仕事も、家族のことも、憂うときにはシルキーな赤ワインが相応しい。身体中のヘモグロビンがルビー色に輝いて、乙女を応援してくれる。

もちろん、ご機嫌なときにひとりで開けるワインも愉快だけれど!身軽な時間として。

お茶やお菓子をいただくと、それらはたっぷりと私の舌を悦ばせたあと、まるっと胃に吸収されて、そのままどこかへ消えてしまうのに、

美味しいワインは、正しく血となり肉となる感覚がある。こう、骨の随まで、熱い液体が根を張っていく感覚。

美味しいワインを飲むと、とろとろになるから、すごい。

ただのワインではダメ。大事なのは、それが「美味しい」ということ。

上質なお酒であったり、懐かしくて心ほどける味であったり、大切な人たちと飲むものであったり、美味しさには色々あるけれども。とにかく、「美味しい」&「ワイン」というのが、私にとっては大事なのだ。

ただ意味もなく、美味しい、という事実。

一口ごとに、ため息をついてしまう。

口に含むごとに、少しずつ、優しくなれる。

トゲトゲした神経が、嘘みたいにあやされて、手足がふんわりする。

私が私であることを、私自身が受け止めてあげる余白ができる。

美しい絵を観たときのように、花の香りを愉しむときのように、心がほぐれていく。

デュフィの絵のように、生きる喜びを全身で感じて。

(Raoul Dufy, “Nature morte dans un jardin -Saint Emilion-“.年代不明)

ワインのない人生なんて、さらさら生きるつもりは、ない。