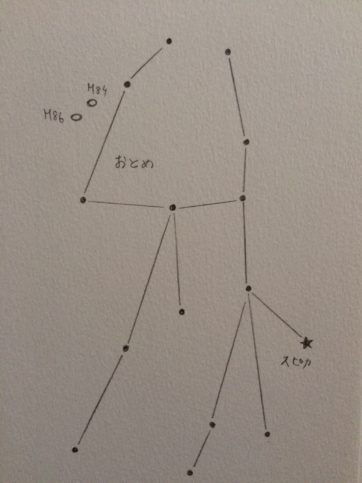

今回は12星座のひとつで、穂を抱えた農業の神、おとめ座のお話から

**

農業の女神デーメーテールと神々の王ゼウスの間には、ペルセフォネーという一人娘がいました。ある日彼女が仲の良い友達と野原で花を摘んでいると、少し離れたところにとても美しい花が1本咲いているのが見えました。誰もその花に気付いていないようで、ペルセフォネーが近づくととてもいい香りがしました。その花を摘もうとした瞬間、大地がぱっくりと開き、真っ黒な戦車が飛び出してくると、それに乗った青白い顔の男があっという間に彼女をさらってしまいました。ペルセフォネーの悲鳴に友人が気付いたころには、大地は元通りになり、彼女の姿はどこにも見あたりませんでした。

デーメーテールは娘がいなくなったことを知り、世界中を探し回りました。しかし、誰に聞いても娘の行方を知りません。物知りのヘカテが「太陽の神なら地上で起きたことを全部知っているはずだ」とアドバイスしてくれました。そこで、太陽の神ヘリオスに尋ねに行くと「ペルセフォネーは冥界の王ハデスが自分の妻にするためにさらっていった」と気の毒そうに教えてくれました。ペルセフォネーをさらうことを許したのは、ハデスの弟であり、ペルセフォネーの父親であるゼウスに違いないと思い、デーメーテールの悲しみは一気に怒りに変わりました。

デーメーテールは神々の国を去って地上に降りると、神殿に籠もり、誰とも口をきかなくなりました。彼女が悲しみで心を閉ざしてしまったため、世界中の草花は枯れ、木々も実をつけなくなってしまいました。このままだと世界中の草木が死んでしまうと恐れたゼウスは、兄ハデスにペルセフォネーを返すよう訴えました。

ハデスは渋々承知したものの、策略を巡らし、ペルセフォネーにザクロを4粒与えました。冥界の食べ物を口にすると、冥界から出られないのが掟ですが、彼女はそんなこと知りません。

帰ってきた娘を見て、デーメーテールの心は和らぎ、再び大地に草木が芽生えました。しかし、ペルセフォネーがザクロを口にしたことを知ると、再び彼女の心は凍りつきました。

その後、ゼウスがハデスとデーメーテールの仲介に入り、ペルセフォネーは1年のうち、食べたザクロの粒の数である4か月間、冥界に戻って暮らすことになりました。ペルセフォネーはデーメーテールに「ハデスは私にとても優しくしてくれます。会えないのは4か月間だけだから、どうか悲しまないで」と母親を慰めました。

娘と離れる4か月間、デーメーテールは悲しみに暮れるため、植物は枯れ、地上に冬が訪れるようになりました。娘が冥界から地上に戻るとデーメーテールは喜び、草木は芽生え、春が訪れるようになりました。

**

今回は農業の女神と娘をめぐる、地上に冬が訪れるようになった起源に関するお話。かわいい娘がいきなり男性にさらわれるというとんでもない事件に、女神デーメーテールは突然巻き込まれる。しかも相手は冥界の王。それに加え、ペルセフォネーからするとハデスは叔父にあたるのだからこれまためちゃくちゃだが、自分の妻にするために無理やり誘拐するというのもあまりに手荒。きちんと手順を踏んで進めれば、という一般常識はギリシャ神話では通用しないようである。

女性をさらって妻にするということに関連すると、確かキルギスで誘拐婚という慣習が今も残っていると聞いたことがある。その結婚は男性中心でありすぎるし、女性側も強く抵抗すればいいのではと思うのだが、その誘拐に巻き込まれた結構な割合の女性が結婚を受け入れるのが実態らしく、さらに驚きである。そしてなかなか理解に苦しむのが、誘拐した男性側の家の年長者たちが、女性に結婚を受け入れるよう説得するということ。いったん男性の家に入ると純潔が失われて家の恥になるとか、年長者を敬うとか文化的な背景もあるようだが、それを差し引いたとしても女性側の意思があまりに軽視されすぎと思う。

とはいえ、誘拐婚とまでやり方が極端じゃなくても、お見合い結婚のような日本でも一般的だった結婚の形を考えると、女性側の結婚への意思以上に、家の事情などを優先した結婚も普通にあったのだろう。結婚という契約上の扱いは一緒でも、女性側の結婚への積極度として、好きな人と望んで結婚することと、結婚にただ合意することの間には大きな隔たりがある。家の事情等でお見合いさせられ、そこまで好きとも思わない相手(あるいは他に意中の相手がいるとか)と、説得の末渋々結婚することになった場合、実は中身は誘拐婚とそれほど差がなく、入り方が丁寧かどうかの違いしかないような気もしてくる。そもそも必ずしも相手への好意がなくても合意があれば結婚は成立してしまうのだし、制度上それでとがめられることもない。相手への好意がベースに成り立つ恋愛結婚が一般的になった時代、つい忘れがちにもなる。

文化的な背景なり家の事情があったにせよ、女性が渋々応じた結婚の場合、そこに至るまでの女性側の気持ちを想像すると、やりきれない気持ちになる。恋愛感情のない男性からの結婚の申し込みから、合意という一大決心に至るまで、どんな葛藤があるのだろうか。どうしても受け入れられずに悲しみに暮れることもあれば、少しずつ相手に心を開いていくこともあるだろう。世間や家のためと自分の中で納得することもあるだろうし、妥協であることに変わりはなくてもよい夫婦になろうと前向きに臨む場合もあるかもしれない。合意の時点で相手のことをあまり好きでなくても、その後恋愛感情が生まれることもあるし、きっかけが合意のみだからといって、必ずしも恋愛結婚に劣ると決めつけるのは乱暴だろう。

この物語では娘を突然さらわれたデーメーテールの悲しみが中心になっていて、ペルセフォネーの気持ちはよく分からないのだが、突然ハデスに連れ去られた彼女はどのように現実を受け入れていったのだろうか。冥界の王だし、顔はなんだか普通より青白くて怖いしと、ハデスの初対面の印象は決していいとは言えないだろう。若いとはいえペルセフォネーにはもしかしたら別の恋人がいるのかもしれないし、ハデスを結婚相手として受け入れるのはなかなかの高いハードルだと思う。しかし、彼女は一度地上に戻ってから「ハデスは優しくしてくれる」と言い、悲しむ母親を慰める。この一言に、誘拐されたのにそれでいいの?と驚かされるのだが、もしかしたらハデスは混乱する彼女の気持ちを丁寧にくみ取り、その優しさを彼女が受け入れたのではないだろうか。当初は渋々の合意だったとしても、その後女性が男性の思いを受け入れていくか否かは、男性側の振る舞いにかかっているのかもしれない。ペルセフォネーの場合、最初のきっかけは誘拐だったとはいえ、ハデスの優しさによって少し前向きに事態を捉えられるようになったのだと思う。ハデス、意外といい男なのかもしれない。

最初はお見合い結婚でも、仲むつまじく晩年を過ごすご夫婦を見かけたりすると、自分は恋愛結婚という形に無意識のうちにとらわれすぎて、それにがんじがらめになっているのかもしれないと思うときがある。恋愛を経て結婚したとしても、その後二人の気持ちは冷めていくなんて珍しいことではないし、その結果として仮面夫婦や離婚が相当数あるのも事実。そう考えると、夫婦関係を良好に続ける上で、恋愛と結婚を安易に結びつけてしまっていいのかと少し慎重になってしまう。神に永遠の愛を誓ったとはいえ、そのときが最大瞬間風速なのかもしれないし、その後その愛情が続くことまで神は保証してくれない。もし愛情の形が変わってしまったとしても、相手を少しでも理解しようとしたり思いやったり、なんらかの努力がないとその関係は長持ちしないし、ただ愛情という不確かなものに寄りかかって努力をおざなりにすると、簡単にその関係は崩れてしまう。親にセッティングされたお見合いや、極端な例としての誘拐だったとしても、相手への思いやりというか、関係をよくしようとする努力さえあれば、もはや入り口なんてどうでもいいことなのだと思う。関係構築に努めようとすること自体が相手への深い愛情なのかもしれない。言葉にしようとすればするほど説得力がなくなってしまうのだが、なんだかそんな気がする。

ハデスはペルセフォネーを一度デーメーテールの元に返す際、しれっとザクロ4粒を食べさせる。母親の悲しみをよそにとても卑怯な行動のように思うが、そこまでしてでもずっと彼女と一緒にいたかったのだと思う。そもそも誘拐してまで自分の妻にしたいってこと自体、相当好きじゃないと選ばない。勿論、誘拐という方法を擁護する気は全くないし、相手への思いがあれば何をしてもいいってことではない。女性側の気持ちが無視された状態こそが一番の問題だと思うのだが、そこまで相手を思うのだったら、なんかもっとうまくできなかったのだろうかと思ってしまうのだ。だからこそ、相手を思うのだったらなおさらきちんと手順を踏んで進めれば、、と、最初のたらればに戻ってしまったところで、今回は終わりにしようと思う。そういえば、当のデーメーテールにきちんと触れずに終わってしまった。せっかくの結婚、どうせなら周りの人を悲しませるのでなく、喜ばせるものであったらいい。一方、やはり当の2人の関係が一番優先されるべきとも思う。今回の場合は結果冬という寒い季節が生まれてしまったわけで、あまりにその代償が大きすぎる。やはり、周りの納得と幸せのためにも手順は大事ということで。