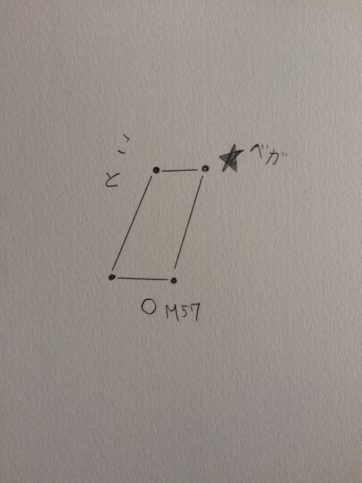

最後は夏の大三角の1つ、ベガが目印のこと座から。ここまでお付き合いありがとうございました。

**

オルフェウスはトラキアの王と音楽の女神の一人であるカリオペーの間に生まれました。音楽の神アポロンが彼に竪琴を与え、音楽の女神たちが彼に演奏を教えたので、やがてギリシャで一番の詩人で音楽家となりました。彼が竪琴を弾きながら歌うと、人々はもちろん猛獣や雑草までもその音色に聞き入りました。

オルフェウスは美しいニンフのエウリディケと結婚しましたが、ある日、彼女は突然の事故で死んでしまいました。嘆き悲しんだオルフェウスはどうしても彼女を諦めきれず、妻を取り戻そうと死者の国へ旅立ちました。

エウリディケを想う歌を歌い、竪琴を弾きながら進むオルフェウスに、すべてのものが死者の国への道を示してくれました。冥界の入り口には地獄の番犬ケルベロスがいて、生きた人間であるオルフェウスを見て激しく吠え立て、かみつこうと襲ってきました。しかし、オルフェウスはひるまずに竪琴をとって歌うと、ケルベロスは猫のようにおとなしくなり、オルフェウスを通しました。三途の川についたオルフェウスは、渡し守カロンに冥界へ渡してくれるよう頼みましたが、とりあってくれません。そこでオルフェウスが竪琴を手に取って歌い始めると、カロンは無表情な顔に涙を浮かべ、川を渡してくれたのでした。

冥界の王ハデスの前で、オルフェウスは全身全霊をこめて、エウリディケを想う歌を歌いました。聴いているハデスの目からは生まれて初めて涙があふれ出しました。そして、異例だがオルフェウスに妻を返そうと約束してくれました。「ただし、冥界を出るまで、後ろを振り返ってはならん」とハデスは命じました。

喜んでオルフェウスは地上へ向かいました。しかし、後ろからついてくるはずのエウリディケの足音が聞こえません。オルフェウスはだんだん心配になり、遠くに地上の光が見えた瞬間、疑いの心とうれしさでつい後ろを振り返ってしまいました。

「あっ」。小さい叫び声とともに、エウリディケの姿が煙のように消えていくのが見えました。約束を破ったオルフェウスは二度と冥界に近づくことさえできず、後悔と深い悲しみに耐えかね、息絶えてしまいました。

音楽の神アポロンはオルフェウスを哀れに思い、彼に送った竪琴を夜空にあげ、こと座にしました。

**

オルフェウスという名前は聞き覚えがある人もいるのではないだろうか。しかし、その名の人物がこと座の由来とつながるとはあまり知られていない。日本ではどうしても七夕のお話の方が有名だし、今回のお話はただただオルフェウスの話として把握している人もいるのではないだろうか。

今回は妻を突然亡くした夫オルフェウスの冥界への冒険譚であり、神話や昔話でよくあるパターンのひとつ「禁忌を破る」ということが大きなテーマとなる話だ。愛する妻の死を認められないオルフェウスが、死者の国に妻を取り戻しに行くという無茶な試みから始まる。愛する身内の死、まだ幸いにも経験したことがないのだが、いつか直面することだと頭では分かっている。不慮の事故であったり急な発病であったり、突然であればあるほど事態を受け止めるのが難しいのだろう。自分のパートナーがそのようなことになるなんて、誰もそんなことを望むことはないだろうし、オルフェウスが妻の死を認められないことも十分に想像がつく。オルフェウスが特別なのは、認められないから冥界の国に取り戻しに行くという、普通なら無理だからと悲しみがいえるのを待つところを、行動に移すところだ。何かしないと、いても立ってもいられないということかもしれない。それでも、取り戻すために冥界の神に直談判しに行くという発想はよほどの覚悟がない限り生まれないだろう。冷静な状態で考えつくことではないが、それほどの深い悲しみを抱くことを他者は止めることはできないし、別の何かを代替をもって癒やすこともできないのかもしれない。そんな姿をただただ眺めながら、どうか気が済むまで動いてみるのがよいのではと、静観するしかできないのではないだろうか。悲しみはいつも主観でしかなく、一般化されると、とたんに陳腐なものに成り下がってしまう気がする。「愛するものの死を受け入れられない一人の男性」と、こうやって文字にしてみても、長く生きれば必ず起きることだとよくある話として回収されてしまう。今回はまず、オルフェウスという一人の人物の悲しみから生まれる小さな物語をできる限り尊重することから始めたい。

オルフェウスの奏でる竪琴の音色は、冥界への道で出会う者たちに優しく染み渡る。地獄の番犬ケルベロスや、三途の川の渡し守カロンのような、冷徹な心を持つ者たちの心にさえ響く美しいものだった。特別な力をオルフェウスの竪琴の音は持っており、これまでも音楽家として名をはせていたとはいえ、愛する妻の死をへてその音色は違うものになっただろうし、深い悲しみと妻への愛が込められ、さらに人々の心に訴える力を備えたのだろう。ただでさえ素晴らしい音色だったろうに、そこに亡き妻への思いが乗せられ、また新たな色彩を帯びていたに違いない。音楽をなりわいとするプロの演奏を直接聞くと、人工的な音にはない、独特の深みやその個性に驚かされることがある。同じ楽器を使っても、演奏者によって音色は変わるから面白い。音に気持ちを乗せ、そのニュアンスを聴いているものへ届けられるのがプロなのではないだろうかと素人ながらに思う。音楽家であったオルフェウスの音は、人の心だけでなく、冥界に住む者たちの冷たい心までも溶かす力があった。愛の喜びを奏でる音楽よりも、失恋や亡き愛する人へ音楽のほうがより人々に訴える気がするのはなぜだろう。喜びよりも悲しみの方が人は共感しやすいということだろうか。誰かに寄り添ってあげたくなるのは、良いこと続きで調子の良い時の相手より、苦しみを一人で抱えきれずにいる相手ということだろうか。

オルフェウスは竪琴という武器を手に、冥界の王ハデスの元までたどり着く。これまで涙を流したことのないハデスに向かって全身全霊を込めた演奏をし、とうとうその思いは届いた。原則にとても忠実であるはずの冥界の王に、一度死んだ人間を生き返らせるという異例な措置を認めさせるのは大変なことだ。生きた人間が冥界にたどり着くこと自体が相当なことなのに、冥界の王を音楽の力によって説き伏せてしまったのだから異例中の異例といえるだろう。しかし、それでめでたしめでたしとならないのがギリシャ神話である。

「地上まで後ろを振り返ってはいけない」。ハデスがオルフェウスに伝えたこの命令を、彼はどう受け止めただろうか。後ろを向かないだけだから、簡単なこととそのときは思ったかもしれない。そう、別にハデスは守るのが大変な難問をオルフェウスに与えたのではないのだ。愛する妻との久しぶりの再会、それも蘇生させるなんて通常ではありえない対応をハデスにしてもらい、オルフェウスは文字通り浮足だっていたに違いない。それに、本当に妻が地上までついてくるのか、息を吹き返した彼女に再会できるのか、通常あり得ない対応をしてもらったからこそ信じきれない気持ちもよく分かる。しかし、妻と再会という一番の目的を果たすため、ここ一番の我慢のしどころだった。

禁忌を破るというテーマはギリシャ神話に限らず、日本の民話でもよく見られるテーマだが、今回の「後ろを振り返ってはいけない」バージョンに関しては、私はお盆を思い出す。自分の生まれた地域だけかもしれないし、どれだけ一般的な習わしだか分からないのだが、お盆の初日に墓に先祖の霊を迎えに行き、ろうそくに火のついた提灯を手に家まで戻る際、後ろを向いてはいけないと言われていた。確か、先祖の霊が提灯を持ったものの背におんぶしていて、後ろを向いてしまうと家まで連れていけないとかなんとか。理由の部分はしっかり覚えていないが、小さいながらにそんなこと言われると、先祖の霊が自分の背中に!というちょっとした恐怖と不気味さも相まって、もし後ろを向いたら大変なことになるに違いないと、結構緊張した記憶がある。オルフェウスの話との共通点を考えると、霊が後ろについてきているという点と、もし振り返ってしまった場合、霊がついてこれなくなるという点が重なる。地上に着くまでの間、人間は霊の姿を見てはいけないということだとしたら、お墓から家までの道はさながら冥界と地上とをつなぐ道だったということだろうか。後ろを見たくなる好奇心からの誘惑と、破ったらなんだか大変なことが起きそうという緊張感と、やはり禁忌には人間の心をざわつかせる不思議な効果がある。そして、その禁忌は守るのが難しくないものに限って破られがち。オルフェウスも多分に漏れず、誘惑との戦いと、地上の光が見えた瞬間の緊張感の緩みとで後ろを振り返る。妻ははかない声とともに煙となって消え、念願だった妻の蘇生という奇跡も一緒に消えてしまった。

今回のお話に限らず、ギリシャ神話は主人公がハッピーに終わるというような、予定調和的な結末で終わることは少ない。今回もハデスに妻の生き返りまでとりつけたにも関わらず、最後の最後に自分の過ちでそのチャンスを手から離してしまう。冥界までたどり着くまでの苦労や、オルフェウスの心に迫る演奏の技術からして、妻を冥界から地上に連れ帰ってめでたしめでたしとなってもおかしくないのだが、そこを軽やかに裏切ってくるのがギリシャ神話ならではだと思う。物事はそんなに思い通りにいかないことが多いし、奇跡的にうまくいっていたとしても、それをもって良い結末が保証されているとは限らない。現実社会の中で生きているといやでも実感させられることだが、物語の世界だって同じで、妻を亡くして悲しむオルフェウスは必ず救われるという、誰もが望むようなシンプルなストーリーでは終わらないのだ。予定調和なお話が悪いということではないが、もしかしたら、そんなある種の残酷性を備えた部分が私がギリシャ神話に惹かれる理由かもしれない。神話であり物語であり、しかも神々が登場してきて現実離れ甚だしいのに、どこか妙に人間社会っぽい現実味を帯びているのだ。オルフェウスが妻を取り戻して、幸せな生活を送るという物語にありがちな展開で終わっていたら、この物語の印象は強く残らないかもしれない。現実の残酷さから目を背けず、納得いかないような不条理なことばかりに襲われるのが人生で、それとうまく付き合いながらやっていくしかないという、人間の本質的な弱さをあらためて実感させられる。死や神の前にいつも無力だけども、その中でもがく人間はただ滑稽な存在なのだろうか。どんなに無様でかっこわるくても、必死にその運命と戦う人間をわたしはかっこいいと思う。オルフェウスも自らの過ちの結果妻を取り戻すことはできず、後悔と深い悲しみに再びとらわれたとしても、そこまで妻を思って取り組んだ姿はとてもかっこいい。そんな、良い部分も悪い部分もひっくるめて、人間のありのままの姿を描いてきたことがギリシャ神話が語り続けられている理由の一つだと思う。みなさんにはどう映るだろうか。

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。