30年以上使ってきたキヤノンのマクロレンズが壊れた。EF100mmF2.8macro。

フィルム時代のAF一眼レフ、キヤノンEOSシリーズの初号機(EOS-650)が1987年、その3年後に発売されたレンズである。フィルム時代からデジタルの現在まで続く長いEOSの歴史の中でも最初期の製品だ。EOS(曙の女神)の黎明期、なんていうと何だか詩的だね。

そんな歴史的遺物に近いレンズが、なんと今まで現役だった。

キヤノンの売りであった静粛なUSMモーターも内蔵されておらず、ギッ! ギッ!と駆動音がうるさいレンズだったが、中望遠レンズとして人物撮影に使ってもしっとりと美しい写りのレンズで、デジタルEOSの今になっても重宝していたのだった。**

32年の活躍の末の往生である。フォーカスリングさえ動いてくれればAFなしでも手動で使えるのに、リング自体が連動しなくなってしまったのである。キヤノンの修理期限はもちろん切れている。ヒガサカメラ等の修理屋さんに持ち込めば何とかしてくれるかもしれないが、さすがに古すぎてもう部品持ってないかもしれない。聞くだけ聞いてみようかな。

しかし32年もの間、稼働したのだ。僕の人生の半分以上を超過している。これは凄いことである。

カメラは今まで使っては売り、必要なものを買い直してはまた売り、という風で、あまり手元には残らない方だ(愛着のあるなしの話ではなく、単にいつもお金に困っているからである)。もしかしたらこの100mmマクロは僕の所有するカメラ機材の中で一番古いものかもしれない。いや、本当にそうだ。これが一番古いな。

それだけ気に入っていたということでもあり、他に気に入っていても壊れて処分した機材もある中で、これは壊れず頑丈だったのだ、ということでもある。

機械式カメラならライカが云々とか、やたら頑丈が喧伝されるけれども、なかなかどうして、AF時代以降に作られたモーター内蔵レンズなのに強かった。32年は立派すぎる。

・・・・・・

・・・・・・

このレンズを使い始めた32年前、僕は何をしていたのだろうか。

24歳の僕はT動物園に通ってはペンギンの写真ばかり撮っていた。前にも書いたことがあるがいろいろ鬱々としていた時期で、週に一度ペンギンを見ることだけが気晴らしなのだった。あまりに頻繁に通うので飼育員さんや獣医さんと仲良くなり、「来週はペンギンたちの爪切りするから撮りに来る?」とかイベントごとに声をかけてもらえるようになり、バックヤードへも入れてもらったりした。

キングペンギンのアカ(オス)とシロ(メス)のつがいが卵を産んで抱卵を始めたのでその様子を撮り、計算では何月何日頃孵化するだろうというのでその日は朝からペンギン舎の裏にスタンバイした。結局予想は数日ズレて、別の日に連絡を受けて動物園に飛んでいき、卵の殻に亀裂が入って雛の嘴が出てきたところをこの100mmマクロレンズで撮った覚えがある。生まれた雛の名を「モモ」と提案したら採用してくれた。アカとシロの子だから、という単純な理由だ(ちなみにアカ、シロというのは個体識別用にフリッパーに付けられていた標識バンドの色なのである)。

生まれたモモが1年後に幼羽(茶色いボワボワの毛)から成鳥の姿に換羽するまで動物園に週1回通って写真を撮り続けた。写真の初心者であった僕もさすがに1年撮り続けたら撮影技術が身についた。僕の写真の師匠はペンギンなのである。

モモの換羽が終わったころ、その飼育員さんの紹介でとあるペンギン保護・研究団体に素人ながら参加させてもらうことになり、第一回のフンボルトペンギン野生地調査旅行(南米チリ)にも同行することになった。

当時大阪中津のインド喫茶「カンテ・グランデ」でアルバイト生活していたが、旅費(40万円)と望遠レンズ代+フィルム代(10万円)を工面するために夜も別のインド料理屋で働いた。しかし半年間ずっと昼夜まかないでインド料理を食べるというインド人並みの食生活をしていたらついに胃腸が悲鳴をあげ、1週間食べ物を受け付けないほどになった(その間も生活費は稼がねばならないので室温のポカリだけ摂取して厨房に立ち、1週間で5kg以上痩せた)。

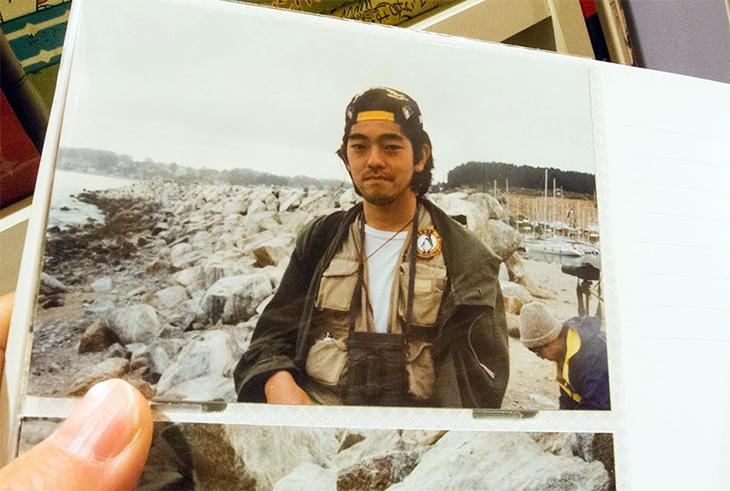

一応回復はしたものの万全とはいえない状態でそのまま調査旅行に参加した。初めて(にして唯一)の海外渡航が地球の真裏のチリである。ロサンゼルスからマイアミ経由、30時間かかかってサンチャゴへ。そこからバルパライソまでの間の何か所かの営巣地を回り、エンジン付きゴムボート・ゾディアックに乗って営巣地の周囲を写真に撮ったり、野鳥の会が使ってるような数取機(カウンター)と双眼鏡で生息数を数えて回ったり、上陸が許されている島では実際に歩いて営巣の様子を観察・記録したりした。

現地で何日か過ぎたころ、元々万全でなかった体調に、現地の水が悪さをしたのか、酷い腹痛に見舞われた。朦朧とした頭で薬を飲んだら、下痢止めと間違えて下剤を飲むというマンガのような失敗をやらかし、惨めな上にも惨めな目に遭った。苦痛でぼやけた視界に入ってきた薬の名前を頭で反芻して「・・・なわけない。こんな間違いするわけがない」とつぶやいていたが、間違いは間違いであり、体力の底まで削られた。他の人が「握りコブシよりデカい牡蠣が食べれるそうですよ。行きましょう」とか楽し気に話しているのが聞こえたが、もちろんそんなもの食べに行けるわけもない。

現地には1週間ほど滞在したが、終盤数日の記憶はあまりない(それでも営巣地のフンボルトペンギンや同行者たちが写真に写っているのでちゃんと撮影は続行していたようだ)。

帰国後自宅に帰らず荷物を新大阪駅に預けたまま中津の済生会病院の救急窓口に飛び込んだ。1993年の大晦日のことだった。点滴の管がついたまま年を越すことになった。

そうか。あれから30年以上経つのか。嘘みたいだ。

その嘘みたいな時間を、このレンズは壊れずに働いたのだ。素晴らしいね。

・・・・・・

(** たとえば「Book of Dynagorn」の後半、カラーページはほぼ全部、このマクロレンズを使っています。)