物事には「期限」というのがある。その線を超えてしまうと、取り返しのつかないことも起こる。

食べものであれば、賞味期限を過ぎて口にすると、お腹を壊してしまうかもしれない。付き合いの長いカップルであれば、「いつまでに結婚してくれるの?」と思ってはいるが口にしない彼女がいたときに、それを彼氏がむやみやたらに先延ばしにしてしまうことで、破局につながったなんて話もよく耳にする。

俗に言うクリエイティブであれば、執筆、デザイン、映像など、納期があって、毎度ながら〆切との勝負なわけで、「いつまでにできそう?」という担当者からの言葉には超敏感で、ナイフで胸をグサリと刺され息が止まるような気分になるし、頭では期限を理解しつつも中々進まないなぁとなおさら焦り、ヒエ〜という思いで追われるようにして、つくることに向き合っている人もいる。

食でも結婚でも作品でも、せっかくそこに想いがあるのであれば、報われるように、関わりのある人間が早い段階でかたちにしてあげることは大事だということなのだ、おそらくは。

さて日本文学を遡れば、南北朝時代を描いた軍記『太平記』には、「いつまで、いつまで」と鳴く怪鳥の話が書かれている。

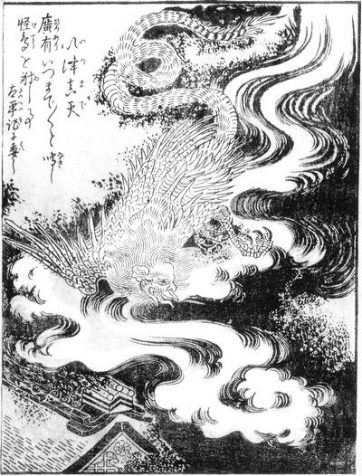

“建武元年(1334年)のこと、都には夜とともに現われ、不気味な声で鳴く怪鳥がいた。不吉に思った公卿たちは、弓の名手にこれを撃たせることにした。そこで抜擢されたのが、隠岐次郎左衛門広有だった。

いつものように現れた怪鳥は、口からは炎を吐くのが見えた。広有は、すばやく鏑矢を放って、見事にこれを射落すことに成功した。近寄ってみると、その姿は奇怪な人面鳥であった。身体は蛇のよう、両足には剣のような鋭い爪があり、羽は伸ばせば5m近くもあった”

という話なのだが、この怪鳥はその鳴き声から「以津真天(いつまでん)」と名付けられた。この妖怪が現れた頃というのは、疫病で何人もの死者が出た年であり、都の外れにはいくつもの死体が積み重ねられていたという。

その死者たちの怨念が、死体をいつまで放っておくのか、という訴えが、この怪鳥を生んだ。報われずに死んだ人の霊がこの世に居座ってしまい人に危害を加える、という話はよくあるパターンだが、以津真天の場合は、人の霊がいびつな鳥の姿となって出た、ということである。

死体が積み重ねられて…と少しばかり重い話ではあるが、過去から学ぶのであれば、以津真天は「いつまでも放っておくといけないよ」と注意を促してくれる、教訓的な妖怪とも言える。

現代において考えてみると、日本という国でみれば、死体でその怨念が…という話は少しイメージしにくいことなのかもしれない。ただ実際には、同じような光景が広がっている地域も世界のどこかにはあることは間違いない。それは、争うのは「いつまで」という根源的な問いを突きつけられているようだ。戦争の〆切はいつなのか、と。

やや話が一気に飛躍してしまったが、「冷蔵庫に入れっぱの食べ残し」「プロポーズ伸ばし」「メール返信遅れ」「友人から返されないマンガ」など日常のちょっとした行為や約束であっても、相手に「いつまでも放っとかないで」と思われていることは意外とあったりする。本人が意識できていればまだいいのだけど、無意識の-忘れている状態だと、怨念を溜める一方のなのでデンジャラスな匂いがする。

アタフタしているときほど人は忘れっぽくなるが、人間の忙しさにつけいるのが妖怪の商売でもあるので、彼らの商法にまんまとハマっていることにもなる。こんなご時世でも、いや、こんなご時世だからこそか、以津真天は、今宵も暗がりの空を徘徊している。気をつけよう、人間。

と言いつつも、毎度ながらに原稿に追われてばっかの、どうしようもないぼくの頭上にも、炎を吐きながらくるくる狂って飛びまわる以津真天がいる。人面鳥がゆえか、そこに映る表情は、まるで編集者と瓜二つなのである。ビビるのである。残念ながら、この妖怪との付き合いはまだまだ長そうだ。

「妖怪をのぞけば、暮しと人がみえる、自分がみえてくる」を仮説に置きながら、勝手気侭な独自の研究を進めていくのが、超プライベート空想冊子『暮しと妖怪の手帖』。妖怪を考え、社会を考え、人を考え、自分を考え、現代における“妖怪と人の共存”のあり方を模索していけるようなダイナミズムを持ちたいと思っています(嘘)。