6月.芍薬の本領発揮.

芍薬を生けるとにわかに日本画の空気になる.大胆で華やかで、品があって、たまらない.今年もたくさん芍薬を生けよう.

芍薬はもともと中国、朝鮮、モンゴル、シベリア東部の花だったそうだ.花言葉は謙遜、恥じらい、はにかみ.

フランス語ではPivoine(女性名詞).ギリシャ語のPaeôn(癒しの神の名)から派生したラテン語paeoniaに由来する.

東西で古くから薬草として扱われ、中国では紀元前から栽培されていたそうだ.ローマ時代の博物学者プリニウスの『博物誌』で万能薬として紹介されており、中世には魔除けや厄除けとして使われていた.子供のひきつけも予防すると信じられていたそうだ.

その誰にも媚びない高潔な佇まいが、神秘的で「万能」に見えたのだろうか.芍薬で作ったお薬なんて、生けて愛でる対象としか見ていなかった私からすると、随分とロマンチックな代物に思えるけれど.

2年前のコラム「フランスと花」でも書いたように、芍薬の花びらは、こんもり散る.咲き終えてもなお、やわらかいかたまりになって穏やかさを届けてくれる.薔薇よりも薄く、ラナンキュラスよりも頼もしげな、その花びらで.

芍薬の花びらは、雰囲気が水っぽい.静かな水をたっぷりと含んでいるような静謐さをまとっている.熱に浮かされた時に思わず額に当てたくなるような.6月だからだろうか.もともと水好きな私ではあるけれども、最近とみに身体が、心が、水を求めている.

雨降る世界の楽しさを教えてくれるのは、ソール・ライター(1923-2013)の写真.

20世紀NY、カラー写真のパイオニアと呼ばれている人.

生計を立てる為に撮っていたファッション写真が長らく有名だったけれども、彼は日常のひそやかな一枚一枚を愛していた.使い古されたライカを持って、毎日のように近所のイーストサイドをお散歩しながら、世界をこっそりと切り取って過ごした.

ソールについてのドキュメンタリー《In No Great Hurry: 13 Lessons in Life with Saul Leiter》の中で、こんなセリフがある.「雨粒の写真といえば、ある日雨が降っていて、その写真を撮っていた。カメラが露出不足になっているとも知らずに。でも明るく撮れた写真よりも逆にいい感じになった。その一件で思った。《あらゆるものが被写体なんだ。私たちは全てが写真になる世界で生きているんだ。写真はものの見方を教えてくれる。全てのものが美しいと。》」

これは繰り返し観たい映画のひとつ.まだ雪の残るNYの街をぽてぽてとあるくおじいちゃんソールの後ろ姿.柴田元幸さんによる物語調の字幕(「ここには私の秘めた人生が流れている」なんてグッとくる).宝探しをしたくなるようなごちゃごちゃなアトリエ.1952年から住んでいるアパートメント(ものが増えるのに合わせて家を変える人もいるけれども、ソールはずっとイーストサイドに).心地良い混沌.ひだまりの猫.

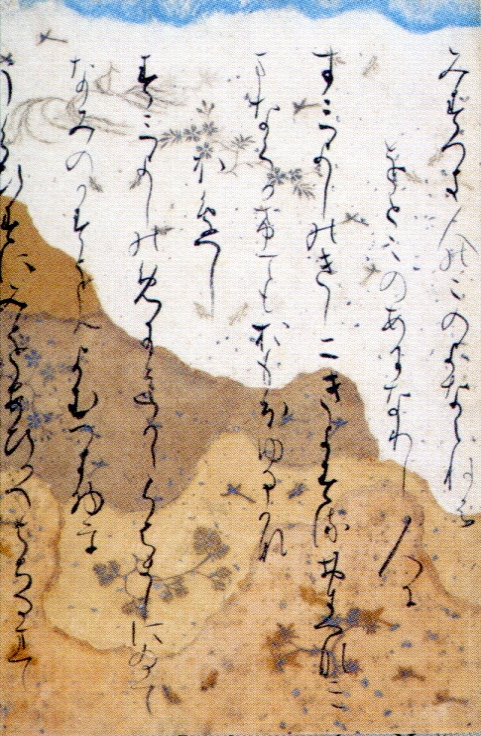

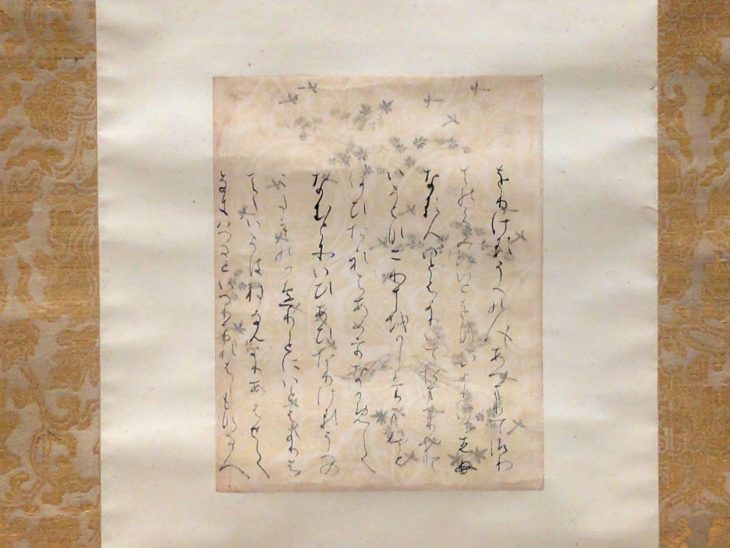

「石山切 伊勢集」 伝藤原公任筆 平安時代

しっとりとした季節に観たくなるのは、藤原公任(ふじわらのきんとう)の書.

彼の書がとても好きなのだけれど、先日根津美術館で観たものは、たっぷりと墨を含んだ潤いのある線が信じられないくらいに美しかった.千年も昔のものだなんて、まったく信じられない.いつ観ても不思議な気持ちになる.

平安時代初めの宮廷文化は中国文化の模倣にほぼ終始していたが、平安中期には皇室や貴族を中心に、文学や美術工芸など日本的な美意識に基づいた文化が花開いた.それらは時代を追って洗練の度をくわえていく.

中でも和歌は、宮廷行事の和歌会だけでなく、手習いとともに宮廷の日常に欠くことのできない大切な教養となっていった.文字が巧みであること、和歌が上手であることは宮廷社会で高い評価を受けた.

和歌や書簡は華麗な料紙(りょうし)に書写され古筆となり、あるいは絵画化されて物語絵巻となった.

そうした日本独自の雅な美意識が育まれゆく時代の中心人物の一人であった藤原公任は、11世紀に編まれた「和漢朗詠集」や「拾遺抄」、「三十六人撰」などの編集者.「和漢朗詠集」は他の多くの詞華集のような勅選ではなく、公任が自分の好みで編集したものだ.それは、自分の娘が結婚するときの引出物として編んだから.贈り物なので、気合を入れて当時の能書、藤原行成(ふじわらのこうぜい)に清書してもらい、美しい一冊に仕立てた.

上下巻となっており、春夏秋冬や風、雲、松、祝、などの主題が続き、最後は「無常」「白」で終わる.すべてが洗い流されるような、清らかな心持ちになる.

待ちに待った雨の季節.存分に洗い流され、過剰な感情も思想もするすると手放して、身軽に楽しく過ごしたい.