Claude Monet 《Saint Lazare》, 1877.

Voyage:旅。距離のある場所への移動。男性名詞。

Louis Antoine de Bougainville(ルイ・アントワーヌ・ドゥ・ブーガンヴィル)は、18世紀フランスの探検家。

1766年、学者達を連れて、世界一周の旅に出る。

マリーアントワネットが”Japon”(=漆工芸品)を好んで蒐集していたことからも、フランス人の極東への興味は窺い知ることができるけれども、ブーガンヴィル一行はさらに「未開の地」へと旅立つことを選んだ。

彼らはトゥアモトゥ諸島などの南太平洋の島々を探検し、1771年に帰国。その後、『世界周航記』を出版した。そこでは、ブーガンヴィルが見た「美しき野蛮人」(自然と共に生き、所有の概念に毒されない人々)について綴られている。

(ブーゲンビリアはオシロイバナ科の植物。名前は勿論、ブーガンヴィルから。

一行のうちの植物学者、Philibert Commersonによりブラジルで発見された。のちに花言葉は「冒険」となる。)

人々は昔から、見知らぬ土地への憧憬を抱いてきた。

ゴーギャンはタヒチに恋いこがれ、ついには家族と別れてまで移り住んでしまったし、

20世紀初頭、黒田清輝や佐伯祐三を始め数えきれないほどの洋画家達が、印象派やキュビズムやエコールドパリなど、最先端の芸術を体感しようと、フランスに渡った。

皆、刺激と知識と新たな技術を求めて、何ヶ月もかけて海を渡った。

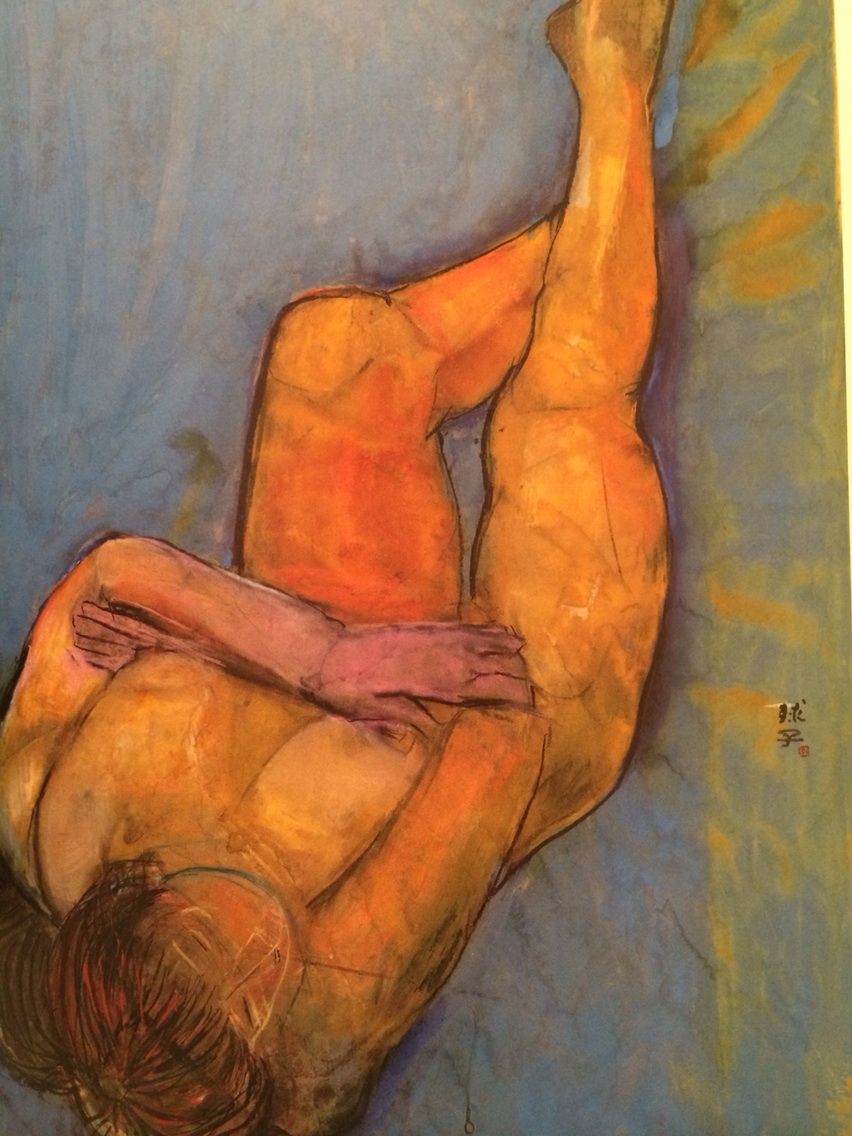

片岡球子なんて、70代になってからヨーロッパに行ったりもしているわけで、そこで出逢ったブールデルのブロンズ像に感銘を受け、80代、90代と果敢に自らの画風を作り変えていく。それまでの装飾的な画風から抜け出し、彫刻で感じたような裸婦の身体の重みを表現しようとした。

70代から90代までの、作風の変遷を辿ると:

79歳の作品。最初は、女性のフォルム重視で、デザイン的。

80代で徐々に、対象の質量/周りの空間をも描き出そうとしている。周りの花は取り払われ、質量の知覚、が促される。ヨーロッパで彼女が観たものが、アウトプットの工程で消化されていくのが分かる。

そして90代、ついに行き着いたのは、魂の気配。もう、誰も追いつけない、誰も真似できない境地に達した人の作品。画家が旅で得たものが昇華され、この世に新たな世界が生まれた。

旅はしばしば、己のアイデンティティの付随どころ(ここでは主に自国の文化)や、その在り方を再認識させる。

藤田嗣治は日本からパリに渡り、画壇で成功を収めたのち、様々な国を旅している。

「十八年間の巴里生活から暫く脱して、大自然の空気を吸ってみたくなった、この最近の二年間は全南米、並に、メキシコを歩いた」

現地の美術学校で、「メキシコ人の個性が遺憾なく発現されて」いるのを観た藤田は、「日本の自由画を初め、児童画は益々西洋画に近く、水彩に白色鉛筆にしろ、材料の関係からも国民性を失っている、誠に残念なことである、世界中に誇るべき日本の紙、完全なる日本筆を持ちながら、外国伝来の材料を使用する事は残念な事だ。」と綴っている。

(講談社文芸文庫 藤田嗣治著「腕一本 巴里の横顔」より)

旅の醍醐味のひとつとして、絵や音楽が生まれたその場所で、出逢い直すというのがある。作品が作られた土地の空気や光、匂いの中で、画家の心境を慮りながら。

環境と芸術作品、その密接な関係性。

グレイッシュで冷たい、一月のパリ。

パリ政治学院の容赦ない試験期間が終わって、逃げるように街を飛び出した。行き先は、南仏、ニース。

TGV(高速列車)の窓から見える景色は、パリを出発して2時間くらいで、どんどん変わっていって、風景が、熱を帯び出す。明度と彩度が、ぐんぐん増していくのが分かった。

びっくりしたのは、草木も生えていない、ゴツゴツした岩土の下にも、生命の営みが強く強く感じられたこと。冬の単調な風景なのに、土地一帯に、エネルギーが「ずもももも....」と渦巻いている感じ。

ああ、ゴッホが南仏に来た理由が分かったよ。そんな風に思った。

Vincent van Gogh「黄色い空と輝く太陽のオリーブ林」1889.

列車を降りたら、皮膚で感じる太陽の温かさに、また驚いて。

市場に並ぶ野菜の弾ける鮮やかさ、

海のまっすぐな碧さ、

空の曇りなき光の強さ、

緑のふくふくとした豊かさ、

それらひとつひとつが、命を発していた。

ニースで出逢い直せた画家、それは私にとってはなんといってもMatisse、アンリ・マティス。

長らく愛していたのは、彼のデッサンだった。ゆったりとしているのに、正しさを強く感じさせる、線と線の間の余白の取り方。

Henri Matisse 《Tête de femme》, 1951.

切り絵の類は正直、そんなに気に入っているわけではなくて。

あの色味の大胆さ!強さ!パキッ!とした感じが、ずっと苦手だった。元気すぎるものを観ると、なんだか疲れてしまって。

ニースに行くまでは。あの光のもとで作品に出逢い直すまでは。

Henri Matisse 《Apollon》, 1953.

画家のアトリエを改装した、丘の上のマティス美術館。バスでゆらゆらと登っていく。

窓から入ってくる光、風に揺れるカーテン、画中にもよく出てくるマティス愛用の肘掛け椅子。彼が生活していた空間が、当時のままに残されている。

そこで観た切り絵は、南仏のまばゆい光に負けないくらいの彩度で収まっていて。

Henri Matisse 《La gerbe》,1953.

作品を前にした瞬間、絵を理解すると同時に、画家がニースに魅せられた理由も分かった気がした。

なるほど、そうだったのか。

これだけハツラツとした色の溢れる土地で描かれたから、作品もこんなに明るくなったのか。

いやむしろ、この街で描かれるものたちは、これくらいの強度をもたないと、太陽の眩しさに霞んでしまうのかもしれない。

鮮烈な色とまばゆい光を最大限に凝縮する試みの行き着いた先が、「切り絵」だったのかもしれない。

あの街では、空が、海が、すべての自然が、全力の色彩を持って、圧倒的な光とともに、身体の中に流れ込んでくるから。

まっすぐで温かい光の中で、本質が私に笑いかける。

実際のところ、マティスは年をとるにつれ身体が不自由になって、絵筆の代わりに鋏を使うようになった云々、なんてことだけでは説明のつかない話だったのだ。

旅をすることで、画家の第二の人生に出会えた。

普段と違う土地に行って分かったのは、作品の性質には、きちんと理由があるということだった。

その土地の気候に合った郷土料理や地酒があるように、創作物にも、土地性というのが深く関係しているのだ。その土地の空気の強弱に、見合う作品がある。

「三分間のこの曲が

最先端の君の感性を

三分間で錆つかせる」

と歌ったのはゆらゆら帝国で(夜行性の生き物3匹)、

旅とは、いとも簡単に錆つく危険にされされている感性を死守する為の、手段の一環なのかもしれない。

自分の感受性くらい、自分で守らなければならないのだ。

(こんなに安易に茨木のり子を引用したら怒られちゃいそうだな…)

私は7歳からフランスに住んでいて、中学に上がってからは毎年、日本に一時帰国をするようになり、それもひとつの旅だった。

たっぷり2ヶ月ある夏休み。神戸と福岡、それぞれの祖父母宅で過ごした。

ストラスブールからは小鳥のような旅客機で空を飛び、パリでair franceの巨大な機体に乗り換えて、12時間ほどで日本につく。

お土産をたっぷり詰め込んだスーツケースを、家族3人、がらがらと引いて。

そんな風に暮らしてきたから、10代半ばには「移動」そのものは日常になっていて。

今でも、移動距離や滞在時間そのものに「旅」を感じることは少ない。

旅を旅たらしめるものとは、おそらく細胞が更新されていく感覚なのだと思う。

物理的な移動ではなくて、精神的なトリップ。

ルドンの気球に乗って、ここではないどこかへ。

インターネットも仕事も恋も手出しできない場所へ。

意識的に、世界から自分を疎外していく時間。

旅の本質とは、誰にも行けないところに行くことではないのか。

埋没する瀬戸際で、誰にも、手の届かないところに、自分をまるっと掬い上げて。

Odilon Redon「眼は奇妙な気球のように無限に向かう」1882

(目玉はルドンにとって意識の象徴、イメージの源泉。現実ではなく、心の深淵を覗き込む姿勢。)

パリ左岸にある Musée Quai Branly(ケ・ブランリー美術館)は、まさに精神トリップにうってつけの場所で。

オセアニアやアフリカ、アメリカ、アジアのプリミティブアート(原始美術)の殿堂であるこの美術館には、大量のマスクや彫刻、タトゥーの標本などが展示してある。

顔の部分だけで1mほどもある巨大な精霊の椅子。

奇妙な、あるいは艶かしい、あるいは不気味な、あるいはひょうきんな、仮面のコレクション。呪いの人形、船のように長いワニの彫刻。

それらは、表現の多様性、造形の自由、人間の想像力の無限性を、ずいずいと提示してくる。

思考的にも行き詰まっている時に見ると、身体中の停滞を一掃してしまうような解放感が自分を突き抜ける。

モネやセザンヌや横山大観や加山又造やリ・ウーファンや、そうした「見知ってしまっている」ものたちではなく、「別の惑星から来た」くらいの勢いで未知!なものたちに囲まれる空間。

神とも精霊ともつかぬ、しかし確かに周りに満ちている、見知らぬものたちは、奇妙な親しみを持って、私に語りかけてくる。

人為的な境界を軽々と越えていく。

本来、不可視なものたちが、具現化されていった結果、表出のカタチの多様性。

そうしたものたちに囲まれると、「人」という枠から解き放たれて、天地と交信し、魂は軽くなり、奇跡をも信じられるようになる。

この視えるものに溢れた世界にも、きちんと希望を持って、戻ってこられる気がするのだ。

この生をまっとうする為の、希望を。