子供のころ、遊び疲れて足を取られて雪原に倒れこんだ、

あるゆきの日のこと。

空はくぐもっている。

うんと遠くのようで、でも手が届くくらい近くのようで、

なんだか自分がふわりふわりと地上から不安定に浮かんでいるみたいな心地でもって手を伸ばすと、

灰白色の空に溶け込んでいた雪は、とつぜんそのすがたを現して私の手のひらに舞い落ちてくる。

雪が耳のひだひだに絡まり、耳たぶがきゅうっと縮こまっていくのがわかる。

たちまち世の中の音はひゅるひゅると耳の奥に吸い込まれて、蓋が閉じる。

世界がぴったりと私にくっついている。

そしてゆっくりとまたたき。

まぶたの上にそおっと降りた雪は、外側からじわりじわりと広がって、しずくが流れていく。

目のなかが熱くなる。私の体温で雪がゆっくりゆっくり融けていく感覚が気持ちいい。

自分の呼吸と心臓の鼓動が小さな身体に響く。と、同時になにかが聞こえてきた。

出来るだけ自分の音がしないように、息をひそめて耳をそばだてると、

それは私の上に積もり重なっていく雪の、

しずかで、あたたかなうたごえだった。

***

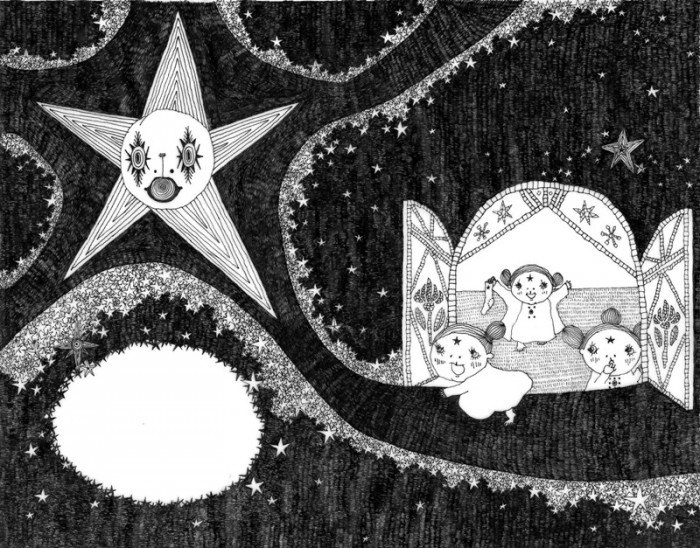

雪深い今冬の思い出に『ゆきのうたごえ』という絵本をこちらで発表させて頂くことになりました。

このお話は数年前に描きあげた、3人の小人たちが雪の歌声を聞きに森のてっぺんに出かけていくお話です。

どうぞよろしくお願いします。

古林

希望