おかあさん、

お母さん。

お腹が痛いとき、ゆっくりとおへそのあたりをさすってくれる手。

お母さんを思い浮かべて一番に出てくるのはそんな記憶。

お母さん。

わたしのお母さん。

わたしはよくお腹を壊す子だった。

でも、どんなに痛くても、お母さんがぽんとおへそをひと撫で、それだけでたちまち痛みは飛んでいった。

その手はいつも台所の洗剤のにおいがして。幼いわたしがじゃれつくたびに、お皿を洗い流すあの清潔なにおいがわたしの鼻をつんとくすぐる。水にさらされた冷たい手のひらが、世界でいっとう好きだった。

言葉も目線も理由もなしに与えられる手のひら。それは当たり前に差し出される。

生まれてすぐの赤ん坊が鳴き声をあげ、ひとくちめの空気を吸うみたいに、わたしはいつもその手をぎゅう、と握った。

ある日。私がもう小さな子どもではない歳になったころ、

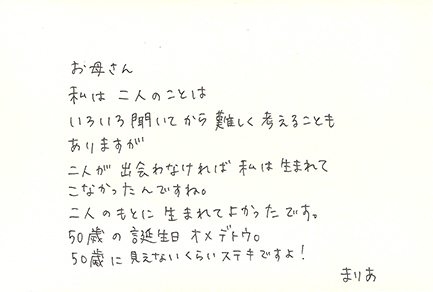

「離婚したい」、そう言ってお母さんはくしゃりと泣いた。

あの日、私の目に映るお母さんは、洗剤のにおいのする優しいお母さんではなく、女で、人間だった。

そう、家族は、親は、子どもは。みんな、あたりまえにそこに居るけれど、なかなか忘れてしまいがちだけど、

何かである前に、ただひとりのわがままな人間だった。

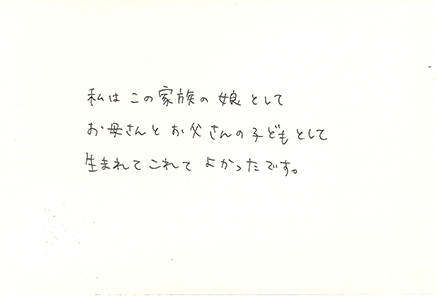

わたしはお父さんとお母さんを、当然に、純粋に、お父さんとお母さんなのだと信じきっていた。でも、

お父さんもお母さんも、一生懸命に「お父さん」と「お母さん」をしていたのだ。

とてもびっくりした。びっくりして、それから、ゆっくりとうなずいた。

わたしはその当然の事実に正面から納得し、驚き、正しく傷付いただけだった。

お母さん。わたし。子ども。人間。

いつかお母さんが言っていた、

「あなたたち子供が居るだけでお母さんは、なんだってできるよ。」

その言葉の、どれほど尊いことか。

そう話す母親の足が、どれほど震えているのだろうか。

全く嘘のないその言葉をこぼすくちびる、肉体。その身体が、

わたしをこの世に産み落としてくれた奇跡。

お母さん。

やっぱりどんなにあなたが人間でも、どんなにわたしが人間でも、

あなたはわたしのお母さんで、わたしはあなたの子どもなのだ。

けれどもいつか いつか、あたりまえに、わたしの前からお母さんはいなくなる。

並んでご飯を食べるみたいに、いってきますと交わす挨拶みたいに、日が沈むみたいに、いつかいのちは尽きてしまう。

びっくりするほど恐ろしいこと。想像もできない世界の意地悪が、この先の道でちゃあんとわたしを待ち受けてる。

お母さんはいなくなる。

わたしを生んだ人がいなくなり、そしてわたしがそこにいる。

だからわたしは必ず子どもを生むだろう。

どんなに辛くてもあの嘘のない言葉をくれたお母さんの気持ち、わたしは知りたいんだ。

人間のわたしは、お母さんになってみたいんだ。

わたしのお母さん、そのお母さんを生んだお母さん、

そのずっとずっと前のたくさんのお母さんたちもみんなただのちっぽけな人間だった。

その人間がみんなずっと、足を震えさせながら、子どもを産んでくれた。

そうしてやっと、やっとの思いで今、わたしはここにいる。

「いのち」という言葉は大きすぎて、まだよく分からない。でも、

わたしがこの身に感じる一番具体的ないのち。わたし。そしてお母さん。

わたしを生んでくれてありがとう、お母さん。