Pluie:雨。空から降ってくるもの。

ギリシャ神話で黄金の雨粒に姿を変え、空から降ってきたのは、全能の神ゼウスだった。

意中の娘が幽閉される塔の小部屋へと飛び込み、契りを交わす。

アクリシス王の一人娘のダナエ。

「お前は孫に殺される」と予言を受けた王は、娘に男が近づかぬよう、彼女を青銅の扉のついた塔に閉じ込めた。

しかしダナエの美しさはゼウスの目に留る。

神に不可能はなく、ゼウスは光る雨の雫に姿を変えて、ダナエと交わった。

塔の中で男の子が生まれた。あの、メデューサの首を打ち取るヒーロー、ペルセウスだ。

かつて人々にとって雨は、自然の中に存在する神との交信の証だった。

人形(ひとがた)や仮面を用いて儀式を行い、各々の種族があがめる精霊や神と繋がり、雨を乞うた。

アリゾナや北アメリカのHOPI族は、この世にある総ての物質が、精神と対になっていると考えていた。物質界に属する人間の対として、精神界には精霊がいると信じていた。

4—5月は雨の精霊を迎える時期だ。彼らは人形をこしらえ、仮面を被り、自分達と通じているであろう精霊に扮して、目に見えない神々と意思の疎通を図った。

(あごの部分がカラフル。雨のあとの、虹をイメージしている。)

時は現代。

フランスでは雨が降っても傘を差さないのが常識だと思って育った私だけれども

(ストラスブールで傘をさすと、「Leikoは軟弱ね!」とからかわれた)

最近パリに帰ったら、傘人口が急増していて驚いたのだった。

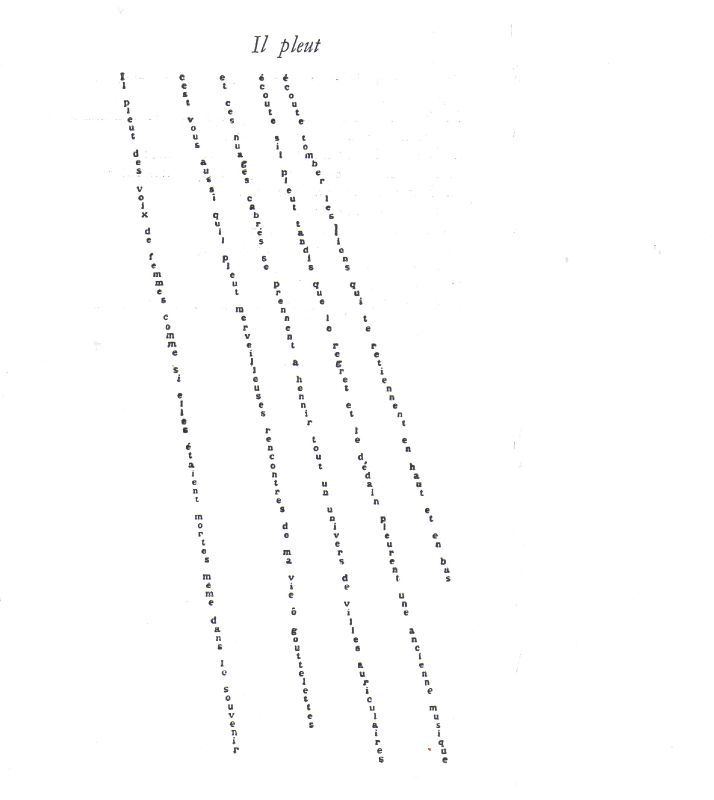

Guillaume Apollinaire 《Il pleut》, 1918.

《Il pleut》とは「雨が降っている」という意味。

フランスの小学校では、必ず詩の授業がある。

ヴェルレーヌ、アポリネール、マラルメ、プレヴェール...子供らは過去の詩人達に出逢い、言葉の音の楽しさを知る。

世紀末の詩人、アポリネールが生み出したのは、文字通り、言葉の雨。

カリグラフという詩の立ち上げ方で、文章を雨に見立てて、天から地上に落ちていくように書(描)いている。

プレヴェールの詩《Barbara》は、戦時中の恋人達の詩だ。

《Rappelle-toi Barbara

Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là

Et tu marchais souriante

Épanouie ravie ruisselante

Sous la pluie》

《Et tu t’es jetée dans ses bras》

《Est-il mort disparu》

「想い出して、バルバラ。あの日、ブレストの街には雨が降っていたね。君は嬉しそうに微笑んでいた。流れる雨の中で歩いていた。」

「そして君は彼の腕に飛び込んだ」

「その彼はもうこの世にいないの?」

プレヴェールの詩は、度々シャンソンとして歌われる。

歌手4人組、フレールジャックの歌声に乗って、物憂げでドラマティックに。

母が繰り返し聴くので、私も小学校のときからメロディーに魅入られていた。すっかり、そらんじてしまった詩。

ラストはクレッシェンドで畳み掛けられるメッセージ:

「想い出して。想い出すんだバルバラ!そして忘れるな、あの海に降り注ぐ幸せな雨を!

今や鉄と血の雨だ!」

雨と共に刻み込まれる、恋と戦争の理不尽さ。

無防備にコケティッシュな気分になりたいときは、ジャック・ドゥミの映画《Les Parapluies de Cherbourg》。

「シェルブールの雨傘」がいい。

パラパラと落ちる、乾いた雨の音と共に、

画面いっぱい、縦に横に斜めに、カラフルな傘が行き交う石畳。

心弾む色とは裏腹に、どことなく恋人たちのすれ違いを予感させる。

どんなに寂しげでも、あくまでも、チャーミングに。

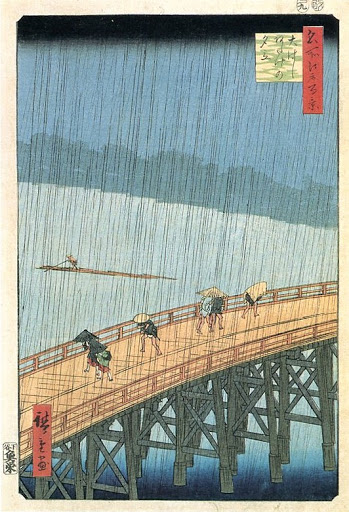

動画でなくても、雨の音が聞こえてきそうなのは、

歌川広重の「名所江戸百景・大はしあたけの夕立」、1857年。

浮世絵では、シンプルな線で表された雨が、画面にパキッとした強さを与えている。

耳を澄ますと、沢山の音に包まれる。

傘にぱらぱらと当たる音。

トツトツトツトツと地面に落ちる音。

急ぎ足で人々が橋を渡る音。

絵の中は賑やかだ。

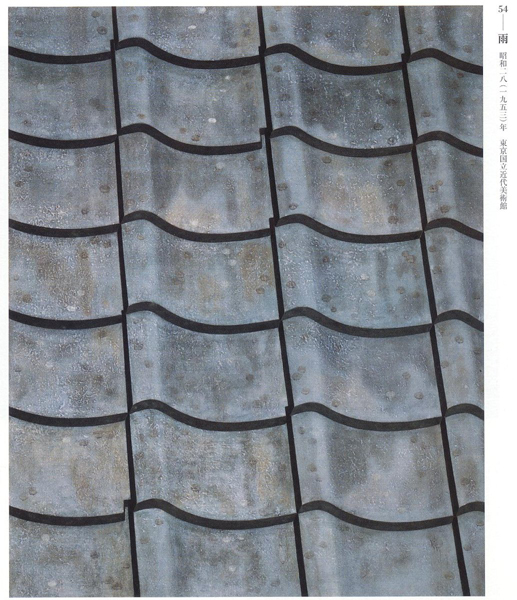

福田平八郎 「雨」1953年。

雨そのものが描かれている浮世絵に対し、福田平八郎が見せるのは、雨の、跡。

グレイの濃淡が、絵に閉じ込められた時間を思わせる。

肌で感じるのは、本降りになる直前の、湿度。来るぞ来るぞ。もうすぐ、本降りだ。

天から降ってくる雨は、地上に流れて、川を成す。

焼き物の中にも、水の流れは潜んでいる。

「朝鮮唐津上手付水注」桃山時代。

取っ手から肩にかけて、琥珀色の黒釉に溶け流れる白釉。

先端で光って妖しい青みを為して、神秘的。

白釉がゆったりと落ちていく。とてもゆっくり。時間が視覚化されているようだ。

方丈記の中で鴨長明が「行く川の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまることなし」と綴っている。

水の流れは「久しくとどまることなし」と、移ろいゆく寄る辺ない生命そのものとして語られているのだけれど、

陶器を彩る釉薬の流れは、指から零れ落ちる時間を留めたい欲求と重なり、器や水差しに焼き付けられているのかもしれない。

雨、という言葉には、直感的な親しみを感じる。

身体中の水と呼応している感覚。清潔な響き。しっとりとした官能を呼び覚ます音だ。

心をなだめることも、感情を掻き立てることも、自在な雨。

雨は人の精神に大きく作用する。いともたやすくバランスを損なわせる。

江國香織は夫との新婚生活を綴ったエッセイ「いくつもの週末」の中で、(雨は恋愛的に)消炎作用があるので危険、と書いていた。

一方映画監督のウォン・カーワイは、雨を作中における感情暴発のトリガーとして使っている。

「欲望の翼」では、男に捨てられた女が夜の石畳をよろめきながら、泣き濡れる。女の涙とシンクロしたかのような雨に打たれながら。

こんな風に、想いを沈めるのも高揚させるのも、雨。

だから、付き合い方を心得ていなければならない。流されないように。あるいは、きちんと流されるように。

潔い雨は人を不敵にするのかもしれない。

7月に行った台湾では、バケツをひっくり返したような雨に何度も遭った。

どしゃぁっ!重たい雲をナイフで切り裂いたようなスコール。激しい水の流れ。

ざぁざぁと笑うような雨は、耳に心地好くて、大胆な気持ちになる。

肌に落ちる水滴は、皮膚感覚を敏感にする。

天候を見越して濡れても平気な服装でいるので、気にするものか、せっかくだしたっぷりと濡れてやろう!という気持ちで、勇ましく雨を受け止められる。

全身が雨と一体となり、どんどん流れていく。

晴れ間がのぞく頃には、妙にさっぱりとした気分になっていて、気取って生活することが馬鹿馬鹿しくなる。

どうせ、びしょびしょなんだし。

まっすぐに落ちる雨の迷いのなさは、私の心にまで伝染する。

数多ある日本語の雨の呼称。

親しみのこもった表現が多いことに気づく。

(若狭悌尚「甘雨」。2014年の「京都日本画新展」で大賞を受賞した作品。)

甘雨とは、しとしとと降り、草木を育む雨のこと。

万物に潤いを与える雨。ここで使われている「甘」は、「満足する、心地良い」という意味を含む。春の雨には、うっとりするような甘さがあると言われている。

アマレットのロックのような味に違いない。

煙雨は、煙るようにかすんで見える雨を指す。

花嫁のベールのように、対象を柔らかく包み込む。

事実、雨煙る花々はいっそうの艶を増し、深い影をたたえる色彩の中に、きらり、控えめに光る雨粒を覗かせて、言葉少なげに佇んでいる。

その他にも、

雨香は、花の香りを含んで香る雨のこと。

雨の白玉は、陽の光を受けて白い球のように見える雨露。

雨催詩は、雨が詩情を誘うこと。

和雨は、動植物の命を繋ぎ人の心に潤いをもたらすものとして、雨を愛でること。

雨にまつわる言葉は尽きない。

最後に、音楽。

雨の音を聴きながらベッドで本を読んでいると、部屋全体が海の底に沈んだような錯覚に陥る。静謐で、安心。

室内で聴くに心地好い、静かな雨音の音源を探していたとき、友人のライブ(melu:というバンドです)で、理想の音に出逢った。

こぽこぽ、ぽろぽろ、ゆらゆらと、たゆたうような音。

元の素材の正体を問うたら、「焚き火の音をアレンジしたんだ」と教えられ、

火が水になったことに驚きを隠せなかった。音は、軽々と属性を超える。

ビル・エヴァンスのピアノは、都会的にして繊細。

“Spartacus Love Theme”は、壊れそうに美しい。

硬質な真珠の雨が、ぱらぱらと天上から降ってくるようだ。

ステンドグラスのような響きで、クプカの絵のようだ。

息を潜めて、音を抱きしめたい夜に。

Frantisek Kupka《Nocturne》, 1913.