Bijou:ビジュー、アクセサリー、身につけるもの.

絵画や彫刻において、伝説上・歴史上・神話上の人物と関連づけられた持ち物を「アトリビュート」と呼ぶ。

額に三日月を乗せていたら狩猟と貞潔の女神アルテミス。

天国の鍵を手にしていたらイエスの弟子、聖ペトロ。

大きな袋を持った太鼓腹のおじさんは、唐時代の仏僧布袋。

アトリビュートは西洋美術の用語だけれども、観賞者が画中の人物を特定するアイテムとして、洋の東西を問わず散見される。

現代においても、日々身につけるアイテムは、その人をその人たらしめるものの一つとなる。トレードマークみたいなものだ。

友人が私を認識するときに、お決まりの要素が三つあるらしい。

ストレートロングの黒髪と、いつもの香水。それから、肌身離さずつけているフランスのデザイナーSerge Thoravalの指輪だ。

Sergeのアクセサリーの特徴は、一つ一つに文学作品に依拠した言葉が刻まれていること。

例えば、シラノドベルジュラックの愛の台詞や、五感にまつわる言葉。

私が身につけているのは、旧約聖書冒頭のフレーズ。

《Dieu dit: que la lumière soit faite.》(神は光あれと言った)

自分が育った国の文化ーカトリックの長女と呼ばれるフランスーを考えると、聖書の言葉はすんなりと馴染みがよくて、気に入っている。

お守りに相応しい言葉。

アクセサリーの醍醐味の一つは、育てられることだと思う。

私のSergeは、日々を共に過ごすことで、購入時にはピカピカしていたコーティングがほどよく落ち、強い印象を放っていた文字の黒墨も薄れ、いつしかアンティーク調の風合いとなった。とてもしっくりくる。

こうした指輪の質感の移ろいは、つける人の皮膚の酸性度や生活スタイル、その街の気候によって、大きく異なるらしい。出逢った時はone of them(沢山の中の一つ)でも、5年後10年後には、まったく別のアクセサリーに育っている。今では、洋装にも和装にも合う優等生だ。

そうして、今日も私はSergeをつける。

アクセサリーの「つけこなし」は、やはり年月をかけて揺るぎないものになっていくのか。

フランスで年配のマダムが堂々とつけている、おおぶりのアクセサリーが好きだ。

10代20代の小娘なんかじゃ太刀打ちできない、たっぷりとした貫禄。

カトリーヌ・ドヌーヴやジャンヌ・モローのように、射抜くような眼差しを持つゴージャスなマダムにこそ相応しい。年齢を重ねるごとに「女」が滲み出てくる。

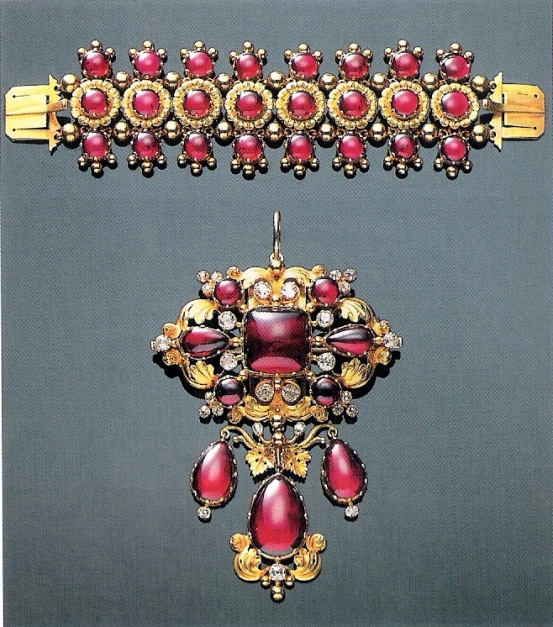

(ヴィクトリア女王から縁戚のシュテファニー・フォン・ホーエンツォレルンへ贈られたブレスレット。)

アンティークジュエリーの第一人者ダイアナ・スケアスブリックによると、

日常的にアクセサリーを身につけるという習慣は、19世紀イギリスのヴィクトリア女王から始まったらしい。

産業革命によって資本家を始めとした裕福な中流階級が登場し、市民階級のためのジュエリーが生まれる。

ジュエリーは素材と技術、デザインそれぞれの面で、それまでになかった多様性を見せるようになっていく。

そうした社会背景のもと、ファッションアイコンだったヴィクトリア女王の好みは瞬く間に市民に広がり、様々な階級の女性がこぞって彼女の真似をするようになった。

例えば、若かりし頃の女王が好んで身につけたのは、華やかな赤いガーネット。

その影響で、19世紀前半にはガーネットが大流行する。

一方、夫アルバートが病気で亡くなると、ヴィクトリアは華やかなジュエリーを身につけることを一切やめて、その後25年間、黒い宝石ジェットをつけて暮らした。

ジェットは樹木が化石化したもので、喪に服するとき用のジュエリー。その間、市民の間でもジェットが広まっていったと言う。

ジュエリーは、つける人の人生と密接に結びついている。歴史そのものなのだ。

真珠はフランス語でPerle。ぺーる、と読む。女性名詞。

大切なもの、珠玉のもの、という意味でも使われる。

美しい優男と真珠、というのも、逃れようのないアンニュイな組み合わせだ。

官能的で甘ったるい、コレットの小説「シェリ」の冒頭では、

シェリと呼ばれるナイーブな美青年と、気高く知的な高級娼婦のレアが会話している。

青年は、愛と美貌と経済的豊かさに保障された甘やかな退廃に倦んでいる。

彼はレアに真珠のネックレスをねだる。

“Léa! Donne le moi, ton collier de perles!”

「ねぇレア。この真珠のネックレスさ、僕におくれよ。いいだろう?」

きっと、気怠そうにソファに肢体を投げ出して、長い睫毛に縁取られた垂れた目で、恋人を見つめているのだ。

このシーンは、いつだってマリー・ローランサンの淡い薔薇色や、柔らかく頼り無さげなグレーと一緒に想い出される。パウダリーでコットンっぽい香りと共に。

「シェリ」の物語が持つ色彩や空気の柔らかさ、危うさ故に。

真珠は「人魚の涙」、「月の雫」など、様々にロマンチックな名前で呼ばれる。

魂の浄化作用を持ち、身につける者を守ってくれるとされ、多くの人に愛されてきた。

この夏パリへと旅立った友人に、大学の仲良しグループから贈ったのは、バロック真珠のサードピアスだった。会社を辞めて大学院に進むという勇敢な決断を下した彼女を、真珠が守ってくれることを祈って。

彼女の薄い耳たぶに乗ったそれは、桜の花びらの上の雫みたいで、とてもとても可憐だった。

かの有名な「真珠の耳飾りの少女」のイメージ通り、今では純真の象徴とも言える真珠だが、

西洋絵画では長らく「ヴァニタス(人生の空しさの寓意)」や「誘惑」など世俗の象徴としても描かれてきた。

ラトゥールが描くのは、賭け事のシーンだ。

George de Latour《Tricheur (à l’as de trèfle)》, 1632-1635.

登場人物は3人。画面右いかにも善良そうで身なりの良い青年が、狡猾な眼差しの男と、艶やかで妖しげな女に狙われている。

「綺麗な人だなぁ。この後、食事にでも誘おうか...いやでも僕、経験ないしな。緊張しちゃうな」

「まだウブな坊やじゃないの。ゲームも下手そう。ちょうど新しい宝石もほしかったし、たっぷり搾り取ってやりましょう」

「総てのカードは俺の手の内さ。俺のタイミングでエースを出してやる。今日は幾ら稼げるかな。帰りに旨い酒でもひっかけていくか」

悪い大人達の声が聞こえてきそうだ。

作家の玉岡かおるさんは「人の想像力を膨らませる。それも名画の条件だ」と書いていた。まさに、ね。

(2015年9月17日の日経新聞文化欄「負けん気の女たち」第8回目より)

女は、白く透き通った肌、つるっとした白目、丸みを帯びた顔と体つき、外見からして真珠のようだ。大きく開いた胸元には勿論たっぷりとしたパールのネックレス。あざとい真珠の化身のよう。

この絵は実は2枚あって、1枚目よりも2枚目の方が、人物の性格が露骨に描かれている。

2枚目の女は、いよいよ真珠が大ぶりになり、彼女のファムファタール性に拍車がかかるのだ。

George de Latour《Tricheur (à l’as de carreau)》, 1635-1638.

指輪やカフス、アクセサリーの多くは、世代を超えて受け継がれる。

西洋と違い、日本だと肌につけるものよりも、髪や着物の装飾が目立つ。

その中でも、簪(かんざし)は特にあだっぽい。

東京国立博物館で簪を眺めていると、その場の輪郭は鮮やかにぼかされ、空気全体がタイムスリップしたような錯覚に陥る。こうして書いているだけで、当時の客引きの声や土煙のにおいがするのだから、おかしい。

金属の、螺鈿の、象牙の。数多の女に華を添えてきた簪。

垂れた鈴の音がしゃりんと響くと、時代を超えた色香が伝わってくるようだ。

裏切りは女のアクセサリー、とルパン三世は言ったけれども、

そもそもルパンと不二子ちゃんの間では、裏切りなんて露ほどにも問題にならないのだ。裏切りだの偽りだの、そんなものは彼らにとって、キスと大差ないのだから。

そんな食えないアクセサリーがある一方で、

アルジェの友人の台詞「笑顔が一番のアクセサリー」というのは、

あながち間違っていないのかもしれない。

なぜなら私の記憶の中の彼は、いつだって白い歯を覗かせ笑っていて、それはそれはチャーミングだからだ。

彼が身につけているネックレスや、一緒にパリで買った諸々の小物のことだって知っているのに、真っ先に浮ぶのは、あの爽やかな笑顔なのだ。

とは言うものの、常に笑顔でいるというのは、なかなか大変。

自力で笑顔を保てなくなったときや心が迷子になってしまったとき、

身につけているアクセサリーを眺めたり触ったりすることで、持ち主は自分の心の輪郭を、さらにはその在り処を思い出すことができる。

アクセサリーは、自分として生きていく上での、大切な相棒なのだ。

揺らぐ心を支えてくれる。まったく、手放せない。