春の夜には、どこまでも歩いていけそうな気がしてくる。

冬が終わりに近づく頃になると、日中暖められた空気が、夜になっても、暖かいままとどまるようになってくる。頬や指先に触れる空気もやわらかくて、足先の感覚が失われるようなこともない。長い時間外に出ていると、体はさすがに冷えてくるのだけれど、冬のように芯から凍えたりはしなくて、屋内に入って温かいものでも食べていれば、すぐにまた体内に熱を感じるようになる。

そもそもまず、3月の終わりの頃、ぽかぽかと照った陽の下を歩くのは本当に楽しい。木蓮の白い花にふらふら引き寄せられたり、桜のつぼみがまだ堅いことを確認してみたり、体が暖かくなってきたら日陰を探したりしながら、のんびりと歩いていく。

けれど、春といったらやはり夜で、わたしにとって、春の夜は、1年のなかでもすごく特別な時間なのだった。

——

春の夜の闇には、色がついているのではないか、と思うときがある。秋や冬のような濃いグレーの闇ではなく、夏のような紺色の闇でもなく。春の闇の表面をちょっとだけこすると、その下からはネオンピンクやイエローグリーンなんかが現れてきそうな、そんな風合いを思い浮かべる。

たぶんひとつには、視覚情報が実際にそうなっている、ということがあると思う。街灯に照らされた樹が、ふと気づくと青々とした葉っぱをつけているのを見たときや、梅や桜の花が闇の中にぼうっと浮かんで見えるとき、春の夜の地は鮮やかな色をしていて、表面が闇に塗られているだけなのだな、という想像が頭をよぎる。弱い光が闇の表面をこすり取ったあとには、そうした地の色が、より鮮やかに見えるようになる。

厚い雲に覆われて星も見えないけれど、しかし、まるで雲がたっぷり光を含んでいるみたいに、空全体がもやっと明るい夜がある。そうかと思うと、雲ひとつなく晴れ渡って、満月がスコンと浮かんでいる夜もある。月の光って実はけっこう明るくて、たとえば、満月の浮かんだ春の夜に、街灯もほとんどない京都御所の砂利道をざくざく歩いていたりすると、月の光に照らされて、自分の影がくっきり脇に寄りそっているのが見えたりする。けれど、どちらかというと月の光には色がなくて、春の闇についた色がよく想像できるのは、花曇りのもやっとした夜であるように思う。そんな夜には、空気もどことなくとろりとしている。

——

春の夜には、そして、胸を締めつけられるような、落ち着かなさを感じる。

これは、年度の移り変わりの時期で、人や自分自身が、暮らし慣れた空間からぽつりぽつりと去っていくことに対する、さみしさなのかもしれない。見送る側にせよ、見送られる側にせよ、壮行会のあとなんかに、夜の街を歩いて帰路についているとき、結局のところ人間は独りなのだ、なんて感傷に満ちた気持ちになるのは、もしかしたら多少は、春の夜のゆるんだ空気のせいなのかもしれない。

あるいは、生き物的なナマナマしい部分が、春になると覚醒するのかもしれなかった。とろりとした春の夜の空気を吸い込むと、知らずと胸が騒いで、なんだか居ても立ってもいられないような気分になる。本当に、どこまでも歩いていきたくなってしまう。そんなとき、わたしは、人間だってやはり生き物なのだなと、妙な感慨を抱く。

思い返すと、これまでの人生の恋にまつわるいろいろの、楽しいことや苦しいことは、ほとんどが、決まって春に起こっていた。なかでも特に、恋人がまだ友人だった数年前の春、終電のいくつか前の電車へ見送って、その帰り道をひとり歩いた夜のこと、そのときの不安でもどかしくてたまらない気持ちと、かすかな希望の予感を、わたしは今でもしっかりおぼえている。

——

冬のあいだは、冷たくて密度の高い空気がまわりを取り囲んで、自分の輪郭が硬く張り詰めているような感覚がある。それが、春になると、空気がゆるんで、ゆるんだ隙間に、また息を吹き返しつつある生命の気配が入り込んでくる。春の夜の闇の中では、その気配がひときわ鮮明に感じられるようになって、わたしと、わたしでないもののあいだの境界がふわふわとゆるんでいくような、妙な心地良さをおぼえる。

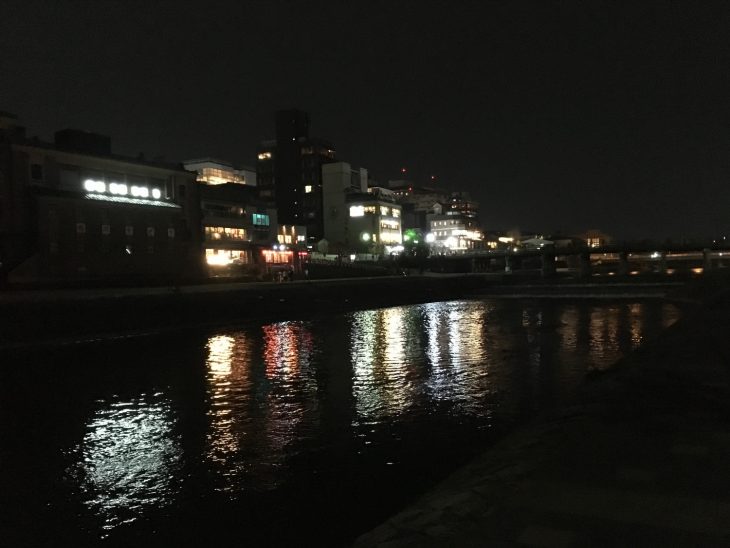

3月の終わりの夜に、鴨川の河岸を歩くのは本当に心地良くて、ふわふわとゆるんだわたしは、春の闇の中にだんだん溶け込んでいけそうな気がしてくる。西岸の川床の白熱灯が水面にゆらゆらして、テラスのあるところでは、浮かれた感じの人びとがシルエットになって見える。目を凝らすと、岸の近くに鴨がすいすいしているのが見えて、等間隔の恋人たちも、しっかり闇の中から浮かびあがってくる。

鼻から大きく息を吸い込んでも、ヒリヒリした冬の空気のように、鼻腔や気管がツーンとすることはなく、春の空気は、まろやかに体内に流れ込んでくる。花の香り、土の匂い、水の湿り気、…そんないろいろの生命の気配が、吸い込んだ空気から漂ってくる。その気配は、夏のように荒々しくはなくて、どことなく穏やかなのだった.

——

当番ノートとしては最後になるこの文章を書いていると、いつのまにか夜になっていて、窓の外には、暖かな春の闇が広がっていた。窓を開けてみると、あの、生命の気配に満ちたまろやかな空気が、すこしだけ鼻腔を満たして、すぐに消えた。

この匂いをかぐと、わたしの境界はふわふわとゆるんで、満ち足りた、でもどこか落ち着かない気持ちになる。色のついた春の闇の中に、溶け込んでいけそうな気がしてきてしまう。

もっと、あの空気をいっぱい吸い込むために、ちょっとこの部屋を出て、すこしだけ歩いてこようかな……

——

2ヶ月間、わたしはわたしに、のどかな言葉の魔法をかけていました。

それでは、またどこかで。