「恋」や「愛」というものは、きっと人の数だけ存在している。

「交際」や「結婚」の形も、きっと一枚面(おもて)を剥がせば多様なはずだ。

ここ数年、「好き」とか「付き合いたい」とかの意味がいまいちしっくりこない期間が続いていた。

別に仲良くするには友達でも成り立つし、セックスがしたいならそれだけの関係でも成り立つ。「結局は独占欲みたいな話なの?」という論にはすぐにたどり着くけれど、それでもいまいちしっくりは来なかった。たったそれっぽっちで交際を選ぶ人ばかりだなんて、とても思えない。

よく、「その人の一番になりたい」「幸せにしたい」という話を聞く。確かにそれも理解はできる。けれど、別に友人だって、誰よりそばにいて苦楽を共にし、幸せを築くこともできそうじゃないかと思ってしまう。むしろ友人関係の方が、関係性に終止符を打つ可能性は低いともいえそうだ。

不倫や浮気をすれば死罪になる時代があった。

彼ら彼女らは命をかけて不貞行為に及んだ。それが相手の、自分の、命を絶つ運命に至るものであると知りながら。幸せになりたい、幸せにしたいと望み、その相手である愛する人の命を奪う行為に至るのは、もしかすると「自分が相手にとっての一番でありたい」の究極の形だったのかもしれない。その先の未来に、自分より上の存在が現れないと信じていなければとてもできないことだろう。

「今、自分を好きでいてくれているこの瞬間に、相手の時間を止めてしまいたいと願う」くらいのことは、あるいは経験者の多い感情だったりもするのだろうか。

恋や愛というものは、ときにとても透き通っていて美しいけれど、同時に、純度の高い仄暗さのようなものを感じることもある。

どろりとした熱は捻れに捻れて、ひどくシンプルなかなしみやしあわせを生み出す。人の数だけのかなしみと、人の数だけのしあわせ。これらは、誰かに決められていいものじゃない。

誰かの作った「恋」や「愛」に呑まれずに、自分にとってのかなしみとしあわせを探せる人が増えるといい。

言葉は自分の中で育て、つくるものだと思うから。

▼ 言葉の拡張 #3 幽玄

【 言葉 / 写真 】

「言葉の拡張」では、さまざまな表現手法を行き来しながら、

言葉というものの拡張を実験的に試みていこうと思います。

第三弾は、言葉と写真。

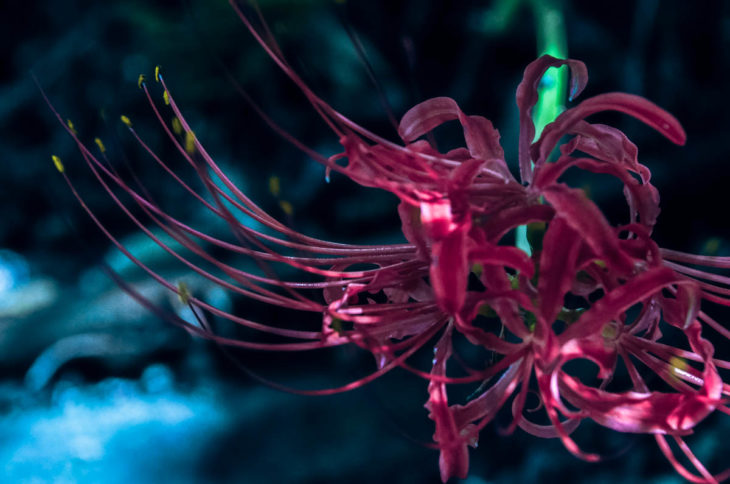

言葉に合う写真をあてがうのではなく、写真から想像する物語を綴ってみました。

月曜日の夜、ほんの少しのトリップを。

これがもし、きみの心臓だったら。

そんなことを思いながら歯を立てた赤い実は、思っていたよりも強い弾力をもってエナメルを拒んだ。

何かの表皮を破る瞬間。意思を持って、歯を突き立てる。抵抗を確かに感じながら、顎に力を入れ、圧をかけていく。

食事にしろ、だれかの肌にしろ、歯を突き立て沈めようとするときに、わたしはいつも自分の中の獣を感じる。

ぷつと、音もない響きを残して薄い表皮が破れ、弾ける。

呆気ない、とは、思えない。

ただわたしの残虐性だけが、余韻としてそこに佇んでいた。

* * *

「誰かの大切なものを、壊したことはある?」

そんな話をしたのは確か、24時間営業のスーパーからの帰り道だ。

きみはグレーのスウェットで、わたしはきみの匂いがするパーカーを着ていた。

きみの家の洗剤の香りが好きだった。「何使ってるの?」って聞いたら「普通のやつだよ」って返ってきて、それきり具体的な種類を尋ねることはしなかった。別に洗剤の匂いがほしいんじゃなくて、きみの香りじゃないと意味がないと知っていたから。

深夜の夜道は、まるでわたしたちのためにどこかが通行止めになっているかのようにがらんどうだった。なぜか、一人で生きていた頃には、こんな道を通った記憶がない。

たくさんの建物がひっそりと佇んでいて、信号の明滅さえ、生き物が眠っている時の呼吸に見えて、わたしは道路の真ん中を思い切り適当にぷらぷらと歩いた。振り向いてきみを見る。「危ないよ」ってきみが面倒くさそうにわたしを手招くのが好きだ。手をとる。これはわたしだけのためのお迎え。

「誰かの大切なものを、壊したことはある?」

これを口に出したときのわたしはどんな気持ちだったか、いまいちよく覚えていない。

つないだ手が変わらずやわらかだったから、きみの形の良い爪をぼんやり見つめた。わたしの爪はちっちゃくて丸い。きみのはネイルが映えそうでいいなと思う。

「あるよ。きっと、自分じゃわかってないことも含めて、たくさん」

「ふぅん。たとえば?」

きみの親指の爪の縁をなぞる。ちゃんと短く切りそろえてあって、輪郭もつるつるの、誰も傷つけられそうにない爪。野生動物だったらすぐに喰われて死んじゃいそうな爪。

歩く速度がすこし遅くなった気がして顔を上げる。きみはぼんやりと空を仰いで、月を見ていた。

わたしはきみを、きみは月を見て、今この世界には一方通行の矢印だけになる。

「君はすこし、酷いひとだよね」

きみの声に、わたしはすこしだけ息を吐くように笑った。まったりした練乳を食べたあとみたいに、喉の奥に膜が張る感じ。「そうだね」と頷いて、また視線を下ろす。わたしの右手と、きみの左手。指を絡めたこいびとつなぎの間に、鈍く光るきみだけの指輪。

「きみは弱いから、いつかわたしに食べられちゃうよ」

きみは笑った。わたしも笑った。

もっと尖った牙があったら、もっと尖った爪があったら、わたしはきみを、ちゃんと食べることができただろうか。

ぷつりと破れた表皮の奥から、どろりとした酸味が舌に広がる。わたしたち人間だって、きっと獰猛な獣だ。それに無自覚な人間のことを、わたしは多分一生すきにはなれない。

弱っちい爪しか持たないきみが、とびきり、しあわせに生きていけますように。

もしもわがままがひとつ叶うなら、どうかきみを不幸にすることだけは、わたしに残してもらえますように。

もしもこれが、小さな小さな心臓だったら。