18歳のわたしへ。

お元気ですか。

今日は4/2、わたしは香川に行ってきました。高松駅に降りた後、ひんやりとした改札口を抜け、駅の扉の方へ向かいます。開ききっている扉から、太陽の光とともに風がこちらに勢いよく吹いてきました。潮の香りがしました。

いつもGoogleマップで検索する係をしてくれる一人をあてにして、商店街だと思う方へ、こっちの方向やろとそこまで深く考えずに数人で向かう中、小さな川が流れている橋のところに行き当たりました。大通りは車が行き交い、信号もなかなか青になってくれません。よく知っている牛丼屋もファストフード店もコンビニもありながらも、ガラスドアの向こう側、全てを晒されてしまうのではないかと思うほどの眩しい照明で構えたお店もありました。

その通りを抜け、古い家や人の気配のない建物がある路地も抜けたところに、その小川はありました。昼前の、高く昇ってきだしている陽の光を反射して、一定のテンポで、心地よい音を立てながら流れていくその川の流れをながめていました。

わたしの生まれた町は、山や海、川がすぐそばにあり、その各々を棲み処にしている生き物たちが身近にいました。電車は一時間に一本、唯一の近所の商店は閉まってしまった。車がないと生活ができないのは当たり前でした。そんなわたしの町と、友だちに連れられて降り立ったこの地を、無意識に比べていました。目に留まるもの全てが新鮮でした。電車を降り、駅周辺は車も人も多かった。人混みが苦手になってからというものの、自分から新しい場所に向かうのはパワーが必要で、行く行程を想像するだけで億劫だった。そんな中、友だちと行かざるを得ない状況になり、少し緊張していたわたしにとって、その小川は、穏やかで、親近感の沸く場所でした。川に沿って、桜の木が生えています。時おり急にその小川に吹き込んでくる風にのって、桜の花びらも舞っていました。

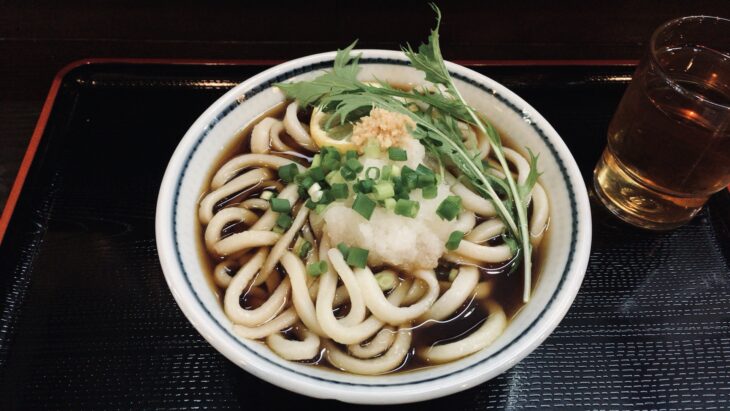

「まだ咲いとってよかったなぁ」「ほんまいいタイミングやったなぁ」とか、「ここ穴場やったなぁ」と、出発したときはひと固まりだったグループはいつのまにか分裂している中、側にいた人とぽつりぽつりと呟いていました。そして橋の向こうにいる数人を視界に入れながら、ぼーっとその川の流れに目をやりながら過ごしていました。時おり、やっぱり風は吹き込んできます。本場のうどんを食べ比べするつもりで意気込んで来たものの、遠出しても、結局見慣れすぎている日常のような場所に吸い込まれ、時間を使っていました。

きらきらしていると思っていた大学生活の中、あまり人が立ち寄っている感じがしない、まだなにも目的を果たしていないその川で、すでに満足感を持ってしまったわたし。そして隣にいる同じ気持ちを共有できた人と、今遠くに見える数人。これからどうなるのだろうか?一緒に過ごしながらも、わたし自身のことを本当に受け入れてもらえているのか?などと、人からの見られ方を常に気にしています。

一日通して楽しかったけれども、帰ってから、背中からなにかに覆いかぶさられているような身体の重さがありました。そして今日、グループラインに共有されたアルバムの写真を見返しました。本心で笑っているのかな?ふとそんな考えがよぎりもしながら、スマホをスクロールさせました。そういえば丁度、一年前の今日も、ばあちゃんとじいちゃんと下の弟と一緒に枝垂れ桜を見に行っていたことを思い出しました。すきで続いている習い事や夏休みの作文、工作、自由研究、学校単位で競う陸上記録会などと、頑張れば頑張る分だけいい結果を得てこれたわたしでも、都会であたりまえの生活を行うことが出来なくなって、人から怯えながら帰ってきたわたしでも、いつどんな時でも、ずっと味方でいてくれたのがばあちゃんでした。無条件に肯定し続けてくれる存在がいる場で、何もそんなことを意識することもなく、ただただ安心しきって過ごしてきたのだと、外に出てからひしひしと気がつくのでした。

19歳~20歳のときにある成人式の集いへは行かず、その数日前にあった、部活の集まりにだけ参加しました。お母さんは「ほんまに行かへんの?」と何度も聞いてきていて、ばあちゃんは「今こんな状態ちがったら、ちゃんと着付けしてあげれたのになぁ。もうこんなんやから、むりやわ」と嘆きながらわたしを見ていました。わたしは一年遅れで入ったから、「大学の授業の融通が効かへんのや」という言い訳や、ばあちゃんの嘆きを聞いてからは、ばあちゃんの病気を理由として使って、学部の身近な人の純粋な成人式に関する質問に答えていました。実際には誰にも会いたくなくて、年末年始を終えてからの祝日、成人の日になる前に、そそくさと帰ってきたのでした。

ばあちゃんの容態が急変したのはそこから10日もしないうちでした。夜に母から連絡があり、朝、荷物をかき集めて持って、また逃げるように始発に乗って帰りを急ぎました。アパートのドアを開けると、空気は澄んでいて、朝焼けはきれいで、良い一日になりそうな景色でした。リュックを背負って、大きな荷物を手に下げている。腕は内出血になりそうになりながらアパートの鍵を閉め、カバンのどこかにいったスマホを手の感触だけで急いで探し出し、すでにカサカサ、かじかんできている手でシャッターをきり、その景色を収めました。逃げるように巻きで帰ってきたのに、また急いで家に戻ろうとしていることが不思議で、嘘のような浮遊感がありました。高いからと今まで使ったことのなかった新幹線に飛び乗り、新しい一日のはじまりの日常を窓から目撃しながら帰りました。朝日に照らされてコートにスーツ、出勤カバンで駅と思われる方向へ、間隔はあきながらもぞろぞろと向かう人たち、黄色い通学帽子の生徒、家の前の植木鉢にホースで水をやっているおばちゃん。その人たちを見ながら、わたしは普段よりも早い朝の時間を過ごしていました。ウォークマンからは阿部真央が何周も流れていました。

やっぱり友達とは一体何なのか、信頼関係はどうやったらつくれるのか、周りからどう見られているのかという、地元にいた時と同じ不安を結局また持ち出していて、ばあちゃんが死んでからはそれに加えて、本当に、今これをしていていいのかという謎の、今の自分自身の生活の焦燥感も合わせて感じはじめていたのが21歳です。

一人でいるとき、何をしていても楽しくなかったのでした。そもそも、何がわたしはすきで、楽しいのかが分からなかった。学校の先生になりたかったものの、受験で失敗して、水泳の先生になりたいと思い直して外に出たけれど、今、わたしがいるのは福祉を勉強する学校。二度目のセンター試験の結果を踏まえ、志望校を考える時、ばあちゃんのことを思い出し、人のためになりたいと思ったわたしの気持ちや、周りの信頼できる人の「あなたに合ってると思うよ」という言葉は確かなものだったはずだ。専門分野に向かう姿勢、わたしに向けられる優しさ、ぐだぐだと文句を言いながらも、そこでの日々を笑って楽しく過ごしている姿。再び選択できる機会をもらえたのに、結局その時選んだ学校は、周りの人基準で、わたしの心からのものではなかったのだろうか。ボランティアを申し込みはしたものの、現地まで向かう電車の中で、何度遅延になってくれと願ったことか。

もやもやと思いながらも、何も動けずにいるうちに日だけはすぎ、いつの間にかその生活に慣れてきているわたしがいました。同じ高校を出た人たちは、ひと足先に大学に行って、もう三年目。要領よく乗りこなしつつも、充実しているように見えました。だって、泊まりに行ったり、ご飯を一緒に食べてても、わたしの知らないことをめちゃくちゃ楽しそうに話してくれるから。わたしは高校の時よりも友だちとうまく話せなかった。

やっと身軽に、自由になったはずなのに、身近な誰を信頼していいのかは分からず、手で掴めるものもなくて、そもそも掴みたいものが分からなくなっている21歳のわたしです。

ほなお元気で。また書きます。

21歳のわたしより。