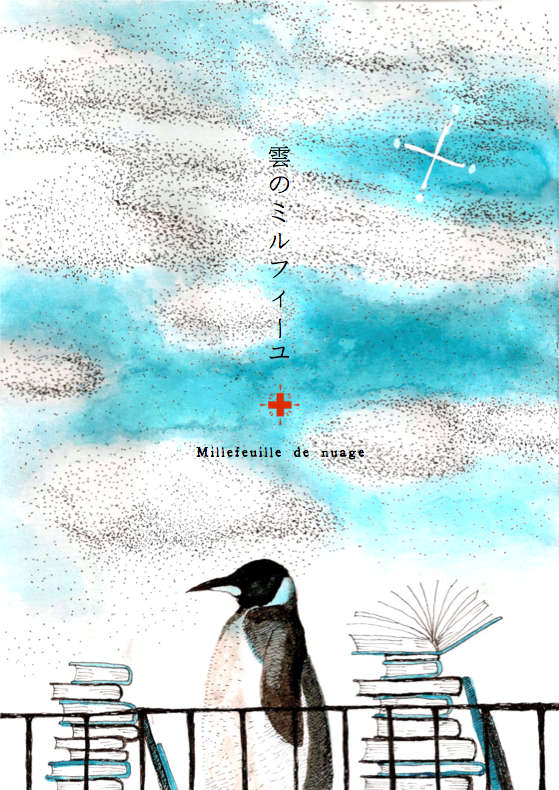

#01 巻層雲を食む

これは奇妙なアパートメントの住人にして、偏屈な哲学者でもある、私の唯一の友人の話である。

彼はフランスに住んでいる。私は南極に住んでいる。

私は南極大陸の沿岸部にある観測基地、昭和基地よりも1300kmも南に位置する、とある観測所の研究員である。私はそこで、ずっと単独で観測と研究を続けている。ご近所さんはアメリカの観測基地、プラトー基地だが私が南極へ移り住んだ時にはもう廃墟になっていた。今は建物の大部分が雪に埋もれ、ミルフィーユの中の苺と化している。

ヒトは私のことをご隠居呼ばわりしたりする。それで構わない。私は、私の知りたいことを調べ、観測し、記録する。

ヒトは、寂しくないのか、辛くないのかと訊く。そんなことは考えたことがない。鬱陶しい勧誘をする訪問者もなければ、車の音も、甲高い子供の声も聴かずに済むのだから、こんなに理想的な環境は世界中どこを探しても無い。ウイルスさえも生存を許さない、この地で生きる知恵を持った生物のみが住むことを許された広大な無菌室のような空間。潔癖症の私にはぴったりという訳だ。

そんな私が、南極を出ることになった。半年という期限付きでだ。通常、他の研究所と全く連絡をとらない私だが、ある研究機関に頼み込まれフランスへ渡ることになった。私は渋ったが、「きっと彼が気に入るだろうから」と好物のミルフィーユを差し出して必死に頭を下げるものだから了承した。その調査の内容は「フランスのとある動物園の片隅に住んでいる“哲学者”と接触し、彼の出生について探る」というものだった。資料によると彼は大学で哲学を学んでいた訳でも、どこかの研究室に所属している訳でもなく、その佇まいから周りの人間が愛称として「哲学者」と呼んでいるだけなのだという。

何だか似ているな、と思った。一度そう思うと興味がわいた。私はトランクに着替えと本と、身だしなみを整える道具と、スプレーボトルに入ったアルコールと研究ノートを持ってフランスへ飛び立った。南極大陸の真ん中からフランスへの大移動は実に骨の折れる旅だったが、ここでは割愛する。本当に骨が折れた。実際に折れた。左手の小指一本だったが。

首都パリからほど近い場所。問題の動物園に到着すると早速スタッフ案内され、私は彼の住まう場所へと向かった。

そこは硝子張りの飼育室だった。

透明度の高い、高さ2メートル、幅10メートルほどの分厚い硝子が嵌め込まれた窓。中からの音は何も聴こえないので、遮音性の高さが分かった。中には空調設備の整った白い床に白い壁と天井の広々とした部屋があった。窓に面した壁には大きな木枠の黒板があり、その前にはパイン材の幅の広いデスクが置かれている。

デスクの端にはガリレオ・ガリレイ「天文対話」や青い表紙の詩集、古そうな植物や鉱物の図鑑や、戯曲集や地図帳等の重そうな本が螺旋状に積み上げられ、家主が座っていたであろう椅子の前には緻密な星図が描き込まれた図譜が広げられていた。その脇には開いたままの革表紙のノートと銀の万年筆が転がっていた。

なるほど哲学者らしい部屋だ、私はそう思った。いや、そもそも哲学の何たるかを知らないのだが。

硝子窓の横には、その部屋の主の名前が書かれていた。“Pigo”とあった。そしてそのすぐ下にはこう書かれていた。

学名“Aptenodytes patagonicus”——キングペンギン、と。

私はその文字を認識した時、今までの認識が己の勝手な思い込みであることに気付いた。

学者としての心構えを頭の中で復唱していると、ふと私の腰の辺りを叩く者が居た。黒い翼に黒い頭。オレンジ色の側頭部の模様、ブルーグレーの背の色が見事だった。

「彼が当園の“哲学者”こと、ピゴといいます」

「ピゴ」と呼ばれた彼は頭を下げ、二つの翼を器用に使い手話で「よろしく」と言った。

私は名を名乗り、腰をかがめて握手を求めた。彼はそれに応じ、その時初めて目が合った。黒い羽毛に覆われた頭に付いた、墨色の目が一瞬、ほうき星のような鋭い光を放った。

これは知性ある者の目だ。私は直感した。

その日から、約半年間のピゴと私による奇妙な思考実験が始まった。

1989年3月10日 最高気温14℃ 最低気温6.5℃

北半球でこの時期を過ごすのは何年ぶりだったか。同じ3月でも私の観測所のある場所は月平均気温が氷点下50℃を下回るようなところだ。年間で一番平均気温の高い12月であっても氷点下30℃ほど。温度計の数値がプラスになるところなんぞ見た事もなかった。南極に来てすぐは沿岸部にある日本の昭和基地が羨ましくて仕方なかった。しかしそんな愚かな考えはすぐに消え去った。気温が低ければ低いほど、理想の無菌室に近い環境が手に入るのだから。

とはいえ、防護服を着ずとも外に出られて、どこへ適当に歩いて行こうとも必ず人が居るという生活は楽であった。余計な音は耳に蓋をしてしまえば聴こえない。私は公園に出ていた屋台でパニーニと呼ぶらしいハムとチーズのサンドイッチを買い、それを片手にピゴの元へと向かった。今日は重要な実験をするからすぐに来るようにとの言付けがあったのだ(彼は読み書きはできるものの、声帯の構造上話すことはできないので飼育員を通して電話があった)。

彼の部屋へ到着した。彼の大きな机の上には四角い機械の上に大きなたらいにドーナツ状の穴が空いたような装置が置かれていた。ピゴはその装置を時折覗き込みながら、薄い小冊子を熱心に読んでいた。彼の肩越しにそれを覗き込んでみると、「取り扱い説明書」とあった。彼は説明書に夢中で私が到着したのに気付いていなかった。

「おはようピゴ」

とりあえず声をかけてみる。ピゴは説明書から目を離さず、翼で背後にある黒板を指した。そこにはこんなことが書かれていた。

“第一回人工雲製造実験”

そしてそのすぐ下に小さく、

“冷蔵庫の飲み物は自由に飲んで下さい”

とあった。部屋の隅にある白い冷蔵庫を開けてみると、アイスコーヒーとストレートティー、ミネラルウォーターとなぜか海水(多分彼が飲むのだろう)、それから瓶入りのオランジーナが何本か入っていた。私はオランジーナを一本取り出して栓を抜き、コップに注いだ。ついでにピゴの分も注いでおいた。それを脇に置いてやると彼は会釈をし、説明書を閉じた。

「その装置は何かな」

クチバシをコップに突っ込んでオランジーナを飲む姿を眺めながら私は問うた。彼は脇に置いていたノートに答えを書いた。

“これは雲を造る装置だ。雲の素を適量測ってその機械に入れると、もくもくと雲を吐き出す仕組みになっている”

「雲?」

私は聞き返した。ピゴはさらさらと返答を綴った。

“パリに住んでいる友人から譲り受けた。ヒトはこの装置で雲を作り、空に浮かべると聞いた”

そこまで書き彼はクァ、とひと声鳴いた。声量は幾分か抑えられ、優しげな響きを持っていた。

すると机の上に置かれた丸い金魚鉢から水が跳ねる音がした。カーバンクルのような透明感のある赤に、夕焼けの太陽のような金色の光沢を持った美しい金魚が空中を泳いでいる。金魚とピゴはオーケン石の結晶に触れるかのようにそっとクチバシと口を合わせた。

金魚の名前はクローナという。ピゴの恋人だ。最初に彼女を見た時は驚いたが、一週間もすれば慣れてしまった。魚類と鳥類という異色の組み合わせでありながら、その事に違和感を覚えるより先に美しいな、と思った。

ピゴは戸棚の中から何やら透明なガラス瓶に入った白い粉末を取り出した。近寄ってラベルを見ると「雲の素」とあった。

彼がひと声また鳴くと、クローナは装置のそばまで悠々と泳いでいき、口でスイッチを押した。すると部屋中にモーター音が響いた。

ピゴは天秤を取り出し、雲の素を説明書に書かれた通りの分量を測り、それを装置の中心に空いた穴に慎重に入れた。

モーター音が大きくなり、ドーナツ型の溝からもくもくと巻層雲のような薄い雲が発生した。ピゴはそこへ銀のフォークを差し入れ、薄雲を巻き取りはじめた。

巻層雲の塊は大きく膨らみ、彼の頭ほどの大きさになった。それを眺めていると、ピゴが私を見てひと声大きく鳴き、黒板を示した。

“あなたはそこのカメラで写真を撮って下さい”

とあった。見ると黒板の下の本棚にいつの間にかポラロイドカメラが置かれていた。言われた通りに数枚撮影した。カメラが写真を吐き出す音と人工雲製造装置のモーター音が響く中、ピゴは雲の塊をフォークに巻き取る作業を3回繰り返し、3枚の薄水色の皿の上には雲が3つ完成した。2つは大きく、最後に作った雲は鶏の卵ほどの小さなものだった。

ピゴ、クローナ、そして私の前に雲が3つ並び、椅子に座ってそれを食んだ。ピゴは翼で器用に小さくちぎって少しずつそれを口に運び、クローナは雲を突つくようにして食べた。私はフォークに巻き取られた形のまま口元まで持って行った。

柔らかな感触と甘さが舌を通り、上顎を突き抜けて脳へと上った。薄水色の皿に、白い人工雲。視覚情報と味覚情報とが脳内で混ざり溶け合い、マーブル模様を描いて頭上に漂い、やがて霧散した。ひと口食むごとに、頭の上の「つむじ」から雲を吐き出しているような感覚を覚えた。

全ての人工雲を食べ終え、飼育室の窓の外に目をやった。薄青い空にトレーシングペーパーのような巻層雲が浮かんでいた。

「良いものを作りましたね」

ピゴはカカカ、と笑った。そして小さな銀のフォークを私に向かって掲げた。

“もう一つ、造りますか”

とでも言いたげなな目で。