1989年5月1日 最高気温18℃ 最低気温9℃ 曇りのち雨

先日ピゴの部屋を訪れた時、彼が昔クローナと二人でした小旅行の話を聞いた。旅の写真の数々を囲み、夜通しアルコールを飲みながら(ピゴは海水ばかり飲んでいたが)語り合った。アルバムに几帳面に貼られた写真に写る彼と彼女はとても楽しそうだった。アイスランド、フィンランド、グリーンランドなどの寒い地方の写真がとても多く、オーロラの写真がびっしりと貼られたページもあった。南へは行かないのか、と訊くと彼は、

“彼女はいいが、私の脂肪は厚すぎる”

と首を振った。雪や氷をバックにした写真が多い中、地中海の風景が写ったものもほんの少しあった。それを指差すと、彼は “彼女が行きたがったからね” と言った。クローナは嬉しそうに尾ひれを揺らし、写真を眺めている。

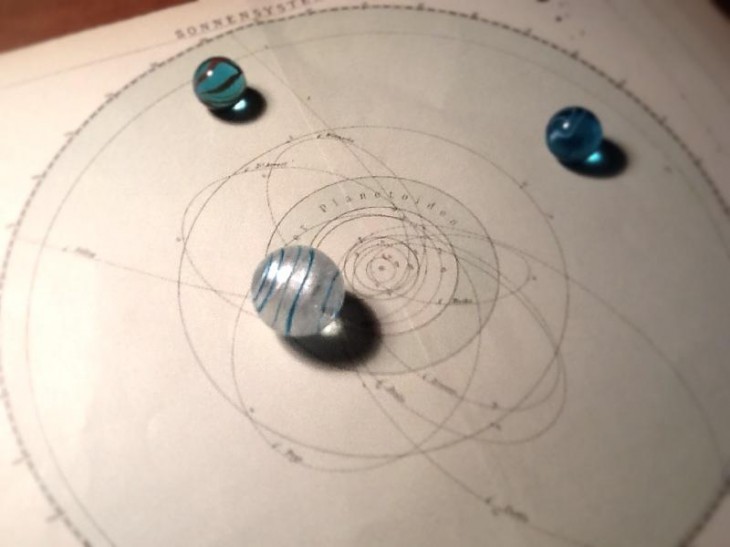

ページを捲っていくと、最後のページに奇妙な光景が写っていた。クローナとピゴが並んで写り、その背後には大きな青い星——地球が輝いていた。合成写真だろうか、とも思った。しかし見る限りでは本物のように見える。写真の中のピゴの足は投げ出されたように浮遊していたし、クローナも上下逆さまになって泳いでいる。

「…これは?」

そう尋ねると、ピゴは大きな革表紙のノートを持って来た。そしてペンを取り出し、私にこんな話を聞かせてくれた。

1年半前のこと。

閉園後、ピゴはペンギン舎の屋上から天体観測をしていた。ピゴは月を観察するのが好きだった。月が窓から見えると必ず屋上へ上がって、クレーターの形をノートに書き取っていたという。

ある時は流星群の観察をした。クローナと並んで、ソーダ水を飲みながらいくつもの白い線が現れては消えて行く様子を明け方までずっと眺めていた。

「この泡も同じね」

クローナが言った。コップの中で絶えず泡は生まれ、消えて行った。ピゴはそれを見た時思ったという。圏外へ。大気圏外へ出てみたい、と。クローナは思った。流星群の気持ちを知りたい、と。

それから彼は毎日図書館へ通い、宇宙への行き方を調べはじめた。そして半年後、知人のパイロットに頼み、戦闘機で大気圏外すれすれまで連れて行ってもらえる手はずを整えた。本当はロケットに乗りたかったが、それでも充分だった。

そして1年前の5月1日、ピゴとクローナは圏外へと飛び立った。ペンギンと金魚が宇宙を目にしたのは、これが初めてだろう。

エンジンの劈くような音が鳴り響き、流星が空に向かって逆さまに落ちるような勢いで上昇した。街は針の点のように小さくなり、白い雲を切り裂き、水色の空は限りなく黒に近い藍色へ変化していった。星が近い。

「ミスター、ミセス、これ以上は限界だ!健闘を祈る」

パイロットが言った。ピゴはクローナを見やった。そしてクチバシと口とを合わせた。ドアを開いた。凄まじい突風。眼下には青く光る空気の層。そして雲。いつも見上げていた空のミルフィーユ構造。

二人はそこへ飛び込んだ。

空気の層が体を持ち上げる感覚。無数の腕に包み込まれているようだった。体をゆっくりと回転させると、そこに宇宙があった。ぞっとするほど暗い空間が広がっていた。ビロードよりも暗く、メゾチントの版画よりも深い色をした黒だった。そしてその黒はこちらから別れを告げるより先に、どんどんと遠ざかっていった。

もう一度、落下する方向——地球に体を向けた。地図の中にしか無かった、無数の巨大なパズルのピースがそこにあった。書物に描かれた通りの形をして、青い水の上に浮かんでいた。

海が近づき、その中に吸い込まれそうになった時、パラシュートが開いた。落下速度は和らぎ、緩やかに着水した。

こうして10分足らずの宇宙旅行は終わり、2人は帰路についた。

「それで、流星の気持ちは分かったのか?」

ピゴは答えた。

“彼女が知ってるよ”

そしてクローナを指差した。クローナは水槽に戻り、のんびりと食事をしていた。

「あら、私に訊かないでよ」

とばかりに尾ひれを翻し、こちらを振り返った。