東京から単身三重に飛び込んでNAGI編集部に入舎。ローカル出版物に携わる仕事がスタートした。慣れない土地での日々は目まぐるしく、入って間もなくして山登り取材に駆り出され毎日があっという間に過ぎていった。学生の頃のようにコンスタントにモノクロ写真が撮れない。焦りを感じつつも日々の生活に追われていった。事務所の窓に広がる田んぼが掘り返され水が差し鏡のように浮かび上がっていく。植えられた稲が茂りだし穂がすくすくと成長し垂れていく様子をただぼんやり眺めることしかできなかった。

事務所には発行人と編集長の2人が常勤しており、他にライターやカメラマンが外部スタッフとして協力して雑誌の制作を行っている。都心でみたデスクがたくさんの編集部と違い、少人数の事務所で交わされる伊勢弁がどこかゆるい。静岡育ちの私には、馴染みが薄い関西のイントネーションだったが、聞き重ねるうちに柔らかな語尾にホッとするようになっていた。

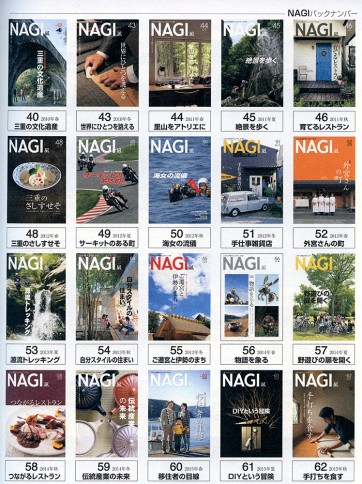

雑誌の表紙タイトルは毎号様々。万古焼や松阪木綿などの地場産業を取り上げたもの、式年遷宮があった伊勢神宮や地元材を使ったロハスな住宅、作り手のわかるレストランと特集によってがらりと変わる。約2ヶ月かけ取材や撮影を行っていきその間、内部スタッフ3人は各担当の誌面のレイアウトを進めて出稿まで持っていく。残りの1ヶ月で印刷や配本準備に。定期購読者への発送の他、書店へ納品と清算もおこなっているのは最初驚いた。これらの作業を掴むまでには季節が一周巡っていた。

山ガイドツアーの取材にて、地形図と照らし合わせながらメモをとる。

慣れてきて面白いと思ったのが読者の反応。毎号投稿ページにハガキを送ってくれ往復書簡のようになっている熱心な読者や、生涯定期購読しますという申し出があったりなど暖かく見守られているのを感じた。書店まわりも同様に、「今回の号内容はよかったけどシブいテーマでイマイチ」と厳しい言葉をもらったり、店頭用の手書きポップを作ってくれたりなど制作だけでは得られないことに触れられた。大手だったら分業化される流通まで携えたことのは、写真集の制作に関心のあった私にとっては大きい収穫となった。

校正作業は慎重に。懐かしの旧事務所にて。(現事務所はウッディーになっています)

地域と対話する姿勢はモノクロ写真にも浸透していったように思う。それまでの旅行を通して過ぎ去るものを刹那的に捉えるスタンスに根が生え出したのだ。地元民に聞いた山奥にある岩の御神体や入り組んだ志摩半島にある迷路のような漁村や民俗行事、城下町の周辺にある古墳群がある時代のレイヤーが入り組んだ松阪。地力を食し風土を纏いながらも来訪者としての距離で風景と対峙していった。この積み重ねがのちの連載につながっていく。

(雑誌『NAGI』http://i-nagi.com/)