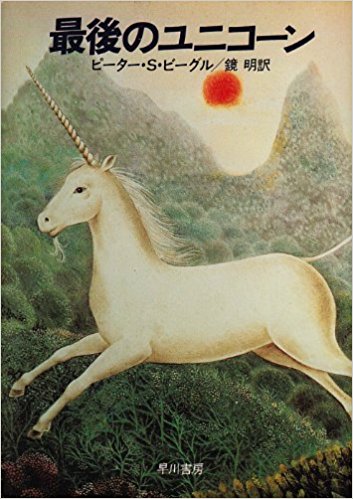

高校生の頃に好きだったファンタジー小説に「最後のユニコーン」というのがあります。

いつの間にかユニコーンがいなくなった世界で、たった一人残ったユニコーンが仲間を探して旅をする物語です。

ストーリーはほとんど忘れてしまっています。

だけど、ひとつのフレーズだけは、今でも心に残っています。

「夢見るのではなくて、夢に見られる存在」

それがユニコーンだと。

生きる指針になったとか、人生観が変わったとか、そういう響き方をしたわけではありません。

庭に片隅にひっそりと咲いている小さな花に時々目を惹かれるように、なんの脈略もないタイミングでふと意識の中に立ち現れてくる、そんな言葉でした。

1991年、ぼくの大学生活は5年目に突入していました。

授業にもあまり出席せずに、時間が止まったような「大隈裏」という場所で沈没しつづけていたおかげです。

元々、出不精で人見知りなところがあったせいか、大学時代の後半は目標を見失い、かなり不規則な生活を送っていました。

友達と出かける約束をしていてもなぜか部屋からでることができなくてすっぽかしたりということもよくありました。

当時はまだ「ひきこもり」という言葉はありませんでしたが、間違いなくひきこもりの走りだったと思います。

それでも最後の最後で、社会とつながりが切れたり、世の中を拗ねてドロップアウトしなかったのは演劇というものがあったからでした。

サークルにいた頃から、プロの舞台照明家さんの現場にアルバイトで顔を出したり、知り合いの学生劇団から公演の照明デザインを頼まれたりしていました。

それはサークルを引退してからもずっと続いていました。

当時、バブル景気がまだ続いていてイベント業界は空前の人手不足でした。

そのおかげで、照明家としては全然仕事ができないぼくでも、アルバイトの口はいくらでもありました。

また学生演劇の世界は俳優志望や演出家志望はいくらでもいるのですが、スタッフ志望はかなり数が少なかったのです。

たまたま、小さな世界の中ではありますが、ぼくは他人から必要とされていたのです。

そしてまだ何者でもなく不安定だったぼくにとって、それはとても心強いことでした。

どうして演劇というジャンルに心を惹かれたのか?

それはひとりだと何もできない表現形式だからです。

いい脚本だけがあっても演じる人がいなければ本当の価値は見えてきません。

力のある演出家がいても、俳優がいなければ宝の持ち腐れです。

そして舞台美術や音響、照明といったスタッフも新しい作品を生み出す手助けをします。

ひとつの作品を作り上げるために多くの人が関わります。

そして持ち寄ってきたものがひとつに繋がり、想像していた以上の何かが生まれることがあります。

ひとりだけではたどり着けないような地点まで飛び上がることができる、そんな奇跡の瞬間を何度も体験することができます。

自覚はしていませんでしたが、どこかで自分のことに気づいていたのだと思います。

ひとりでいることが好きだけど、ひとりきりでいるとダメになることに。

だからひとりきりでは何もできない「演劇」というジャンルにしがみついていたのです。

ある日

「照明の会社を立ち上げるんだけど入らない」

と誘われました。

大学のサークルの先輩でフリーランスで仕事をしている人からのお話でした。

その頃、照明のアルバイトだけで月に20万円近くの収入がありました。

なんとなく頼まれたことをやっているだけでそれほどガッツリと働いているわけでもなく、相変わらずだらだらとしている時間の方が多かったのですが。

大学を卒業できるあてもなく、このままだらだらと学生生活を引き伸ばしてもしかたがないとも思っていました。

身近にプロの舞台照明家さんはたくさんいたのでそういう職業もあるのかと思う一方で、好きなことを仕事にしてしまうことにためらいもありました。

そんなぼくには丁度背中を押してくれるタイミングで話がきたのです。

このままダラダラしていても仕方がないと思ったので、会社の立ち上げに参加することにしました。

ぼくはまだ23歳で社長は26歳。

全員が20代の5人が立ち上げメンバーでした。

会社運営などやったことのないメンバーでしたが、それそれが元々それなりに仕事や人脈を持っていたのでなんとかやっていけるくらいの仕事はありました。

まだ小劇場ブームもバブルも続いている時代だったこともあってイベント業界全体はまだまだ元気がありました。

お芝居、コンサート、イベント、展示会などなど。

幸いなことに、会社は順調なスタートを切りました。

学生時代に趣味とアルバイトみたいな感じで関わっていた舞台照明を職業としてやっていくなかで、ふとあのフレーズが頭に浮かびました。

「夢見るのではなく、夢に見られる存在」

小さな劇場でのお芝居の本番が始まる直前の期待感と緊張感に包まれた客席や、東京ドームのコンサートで客席を埋め尽くした人たちのざわめき。

毎日、毎日、見知らぬお客さんたちを眺めていると、自分が眺める側から作る側に居場所が変わったことを実感していました。

そして多分、ここでずっと生きていくんだろうことも。