先に謝っておきますが、今回はなんか、カメラオタクみたいな話なので。

興味ない方は文章すっとばして写真だけ見ていただければと。

正方形で撮れるカメラを求めて三千里、という話です(要約終了)。

◆

フィルム時代にはよく6×6判(=正方形画面)のカメラを使っていた。

そもそも写真の展示を初めてしたのは2006年、渋谷ルデコでのグループ展『7』だったが、そのときから全点正方形写真だったし、2009年の初めての個展『重力と叙情』(ギャラリー・マゴット)もすべて正方形だった。

当時ゼンザブロニカS2を主に使っていて、カマウチといえばブロニカの人、と周囲に認知されていた時期があった。

ブロニカのほかにもニューマミヤ6、二眼レフの海鴎(シーガル)やミノルタコード、ペンタコンシックス、とスクエアフォーマットのカメラを色々使っていて、35mmフィルム用のカメラよりも中判カメラの方が使用頻度が高かったかもしれない。

僕が正方形画面を使いたくなったのは、ロバート・メイプルソープやダイアン・アーバスといった錚々たる写真家が使っていたからで、特にメイプルソープの正方形画面の使い方に目を啓かれたのだった。

ハッセルブラッドは高価なので和製ハッセルたるゼンザブロニカS2を買った。付属のニッコールレンズ(75mm)が良い具合に鷹揚な写りをするレンズで、人を撮っても街を撮っても湿度と重感のある写真が撮れた。

もう一つ愛用したのがレンジファインダー機ニューマミヤ6。50mmの広角レンズも75mmの標準レンズも、ブロニカのニッコールレンズとは真逆の切れのいい写りで、カメラ自体も「6×6判のライカ」的な軽快さで使えて好きだった。

巨大なミラーが上下する、グワシャッ! と破壊的なシャッター音のブロニカと、チッと囁くようなシャッター音のマミヤ、そういう部分も対照的で、(気分として)攻めた撮影をしたいときはブロニカ、潜んで撮りたいときにはマミヤ、という使い分けもあった。

そもそも正方形画面ならカメラのタテ位置・ヨコ位置に悩む必要もない。

タテヨコ悩む前に撮る。そういう潔さも好きだ。

なまじタテヨコがあるから「構図」などに気がいってしまうのだ。正方形なら、そのまま撮りたいものを画面に入れてシャッターを押せばいい。写真が半歩速いのである。

デジタルの時代になって、デジタルカメラというのは押しなべて画面が長方形になり、なぜか正方形画面のカメラがなくなった。デジタル黎明期にはハッセルやコダックが数百万円で正方形のデジタルバック(中判カメラの後ろに付けて使う)を作っていたが、個人で所有するには現実的な値段ではない。

フィルム時代にはローライ使いの川内倫子人気もあって人気フォーマットだった正方形画面を、どうしてデジタルカメラで採用しようとしないのだろう。インスタグラムの流行で正方形カメラの需要はあったろうに。

コンパクトカメラならばリコーのCX2という機種が1:1の比率を選べたので試してみたが、僕はRAW撮影派なのでjpegオンリーのコンパクトデジカメはやはりどうしても不満なのだった。

デジタルカメラで正方形画面を得るにはトリミングするしかなく、さすがにそれは話が違う。撮影時のファインダー内から正方形でフレーミングできないと意味がないのだ。

ニコンのデジタル一眼レフのいくつかが1:1のアスペクト比を選ぶことが出来、撮影したRAWデータも正方形で生成されるというのを知り、ヨドバシに見に行ったりもしたのだが、ファインダー内は正方形枠が示されるだけで画面の外も見えているので、これは集中できないな、と諦めた。

◆

ここまで読んだ人は不思議に思っているかもしれない。

最近のミラーレスカメラはたいてい1:1アスペクト比が選べるのでは? と。

はい、知ってます。仕事で使っているキヤノンEOS R3もEOS R6も、正方形が選べる。撮影時のファインダーからちゃんと正方形に見え、RAWデータも正方形のまま処理できる。そう、ミラーレスを使えば簡単な話なのだ。わかってはいるのだ。

正直なところ、ミラーレスのカメラが好きではないのである。

強力なボディ内手振れ補正機能でブレ知らず、瞳フォーカスの高性能AFでピントの失敗もなく、ファインダー内で露出のシミュレーションまでできてしまう最近のミラーレスカメラ。仕事では使ってますよ。仕事は効率が大事なので。

ファインダーの中でチロチロと被写体の目にAFを合わせ続け、中望遠レンズのF1.4開放でも心配なくシャッターを切ることが出来る。もう「便利なカメラ」を通り越して光学兵器みたいに思えてしまう。

でも、こんなもの、「自分の」写真に要るか? と聞かれれば、要らない。余計な機能に「撮らされる」ことほどイラつくことはないのだ。

ピントは外れたり合ったりする。外れるからこのカメラは駄目、とは思わない。外れたことで見える世界もある。

被写体にはブレる自由がある。勝手に止めるな気分が悪い。ブレる条件ではブレるべきなのだ。止めたいときには肩肘張って止めるのだ。

そういう機能をすべてオフって使えばいいじゃない、という声も聞こえる。わかるけど、余計な機能は出来るだけ少ない方がいい。とにかくミラーレスカメラは、要らぬ機能がこちゃこちゃうるさい。使わなくてもいちいちうるさい。うるさいって、漢字で「五月蝿い」って書くんだな。雰囲気つかんでるねぇ。わじわじする。

◆

そういうわがままでブツブツ悩んでいたのだけれど、最近、とうとう欲望と現実の落としどころを、ようやく見つけたのだった。

我ながらあっさりと。

そもそもそのカメラに注目したのは、単に名前の問題だった。

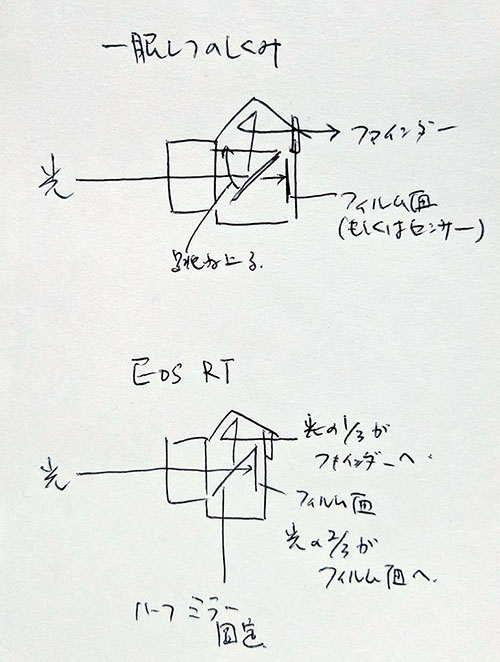

昔愛用していたキヤノンEOS RTというカメラがある。フィルム時代の一眼レフ(1989年発売)だが、ミラーがハーフミラーになっていて固定式である。撮影によってミラーが上下しない。

レンズから入ってくる光の1/3をハーフミラーでファインダーに導き、残りの透過した2/3の光でフィルムを露光する。当然光量をロスするので露出補正が必要になるが、ミラーが動かないため像消失がなく、ミラー昇降のためのタイムラグもない。動作が鋭い。

EOSの最初期に近い製品で、細く握りやすいグリップに船底のように斜めに切り欠かれたボディ下部がデザインを引き締め、僕は今でも歴代EOSの中でEOS RTが一番かっこいいカメラだと思っている。

押せば即座に作動するシャッター。ミラー昇降がないのでシャッターの開閉とフィルム給送の音だけがする。ジャキッ、ジャキッ! この感触が素晴らしく、小気味良すぎてついフィルムを浪費してしまうのだ。

・・・・・・

そのカメラと1字違いのミラーレスカメラがあった。

EOS RP。

そもそもミラーレスに興味がなかったので、今キヤノンやニコンにどのような製品があり、何が新しく何が古いのかもあまり知らなかったのだが、知らべてみたら、どうやらEOSのミラーレス(R系)の初期の製品らしく、発売から7~8年経っているらしい。

ヨドバシの売り場にはまだ置いてあったが、製造はすでに終了しており、在庫処分品という感じだった。

おおお・・・これ、いいのでは?

名前が! **

そう、名前から入ったのである。EOS RTと一字違いのEOS RP。

小型軽量を売りにしており、軽くするために電池も小さい型を採用している。なので電池収納室であるグリップも細くできている。その握り心地がEOS RTのそれと、ものすごくよく似ている。名前と握り心地は合格だ。

次に惹かれたのは、普及機扱いなのでボディ側に手ブレ補正が搭載されていないということ。勝手にブレを止めたりそういうお節介をしないカメラ。ますます良い。とても良い。

他のEOS R系と同じく1:1のアスペクト比で撮影ができ、ファインダー内も真四角に表示される。生成されるRAWデータもそのまま真四角で現像ソフトで開ける。惜しむらくは、撮影画像を背面モニターで再生したときだけ、長方形の全画面に正方形の範囲線が表示された形で見えてしまう。だったら背面モニターなんか裏返して見えないようにすればいい。撮影結果は見ない。EOS RTだって見れなかった(そりゃフィルム機だからね)。万事問題ない。

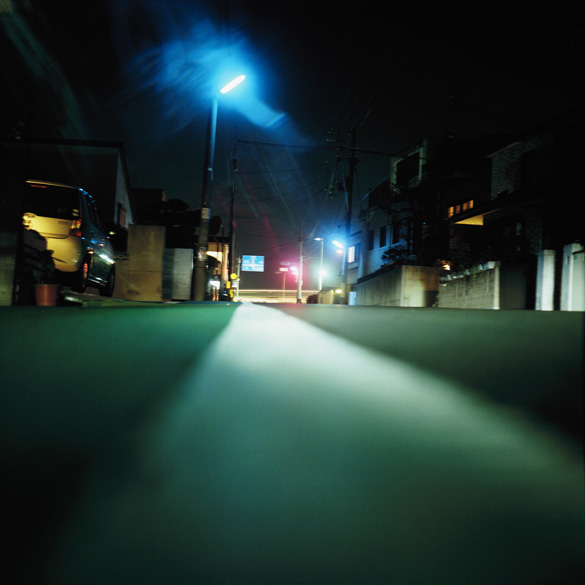

これをスクエアフォーマット専用機として使おう!

家にあるもう使わないカメラとレンズを梱包しMカメラの中古センターに送った。その金額に少し足したら、程度の良い中古EOS RPと旧型EFレンズを使うためのマウントアダプターが手に入った。

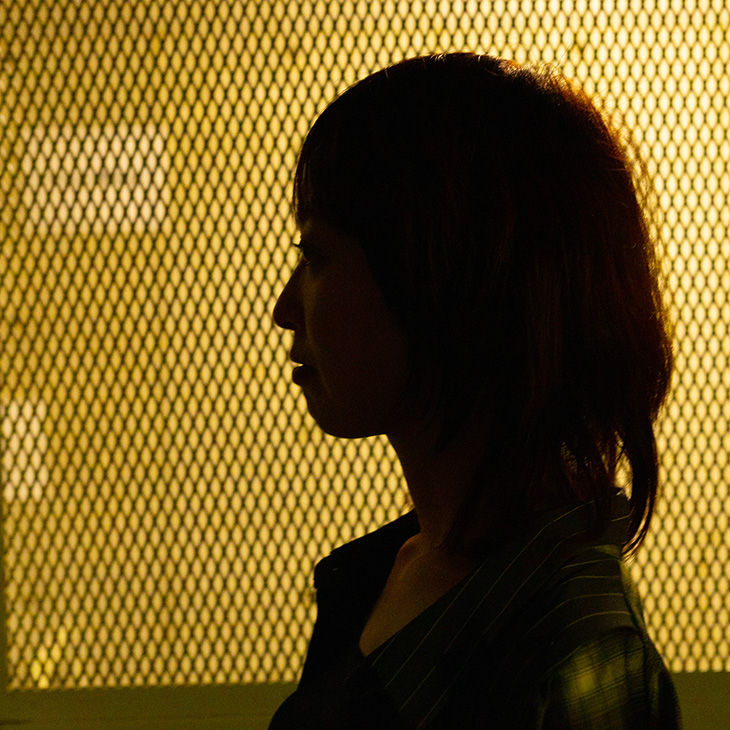

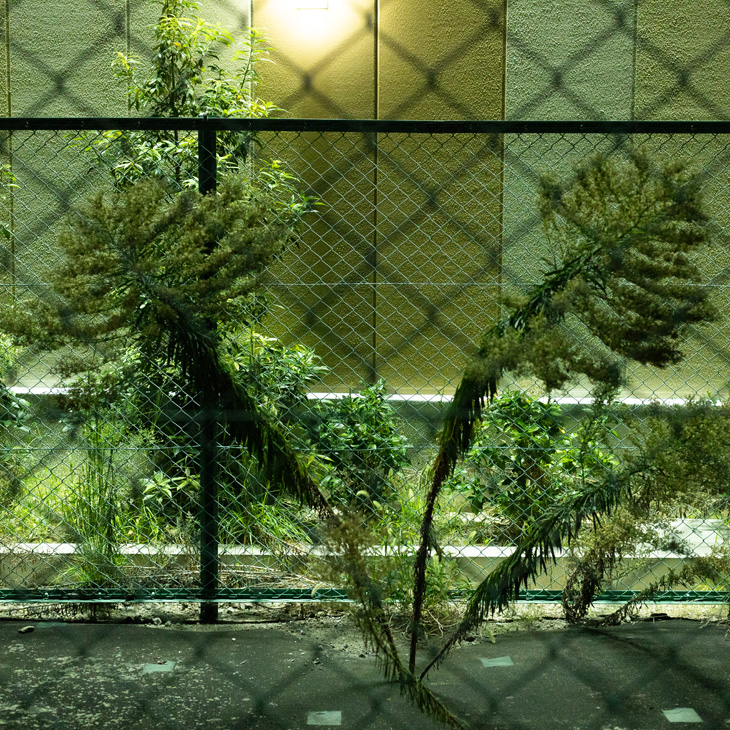

十数年ぶりに正方形フォーマットのカメラを手に入れたのである。なんだろう、この無敵感。開放感。自分でも気づかなかったが、こんなに長方形の写真を撮ることがストレスだったのか。

撮る感触はEOS RTというよりはニューマミヤ6に近いかもしれない。レンジファインダーではないけれど、少々頼りなく静かなシャッター音(「ぺちっ」という感じ)とか、マミヤで撮ってた頃の記憶をくすぐってくれる。

・・・・・・

というわけで、十数年ぶりに正方形の写真を撮っているのです。あっさりとミラーレスの軍門に降ったカマウチ。何ということでしょう。

焦点距離と被写界深度の感覚とか、中判カメラとはもちろん違うけれども、そのまんまの代替を求めていたわけではない。スクエアフォーマットでズームレンズ使ったり、マクロレンズを使ったり、今までできなかったことも試せる。

気づけばギター弾く暇もなく、写真撮ってます。新しいおもちゃ買ってもらったガキかよ。ふふふ。いいね正方形。

・・・・・・

・・・・・・

**) 何よりも「その名前が好き!」みたいな惚れ方を、どうやら僕はしがちなようです。以前、ディアゴナール(対角線)という名の自転車に焦がれて得られず煩悶した話をここ←に書いたことがありますね(笑