「しょぼい喫茶店」と書かれたドアの鍵を開けたら、まずはじめにごはんを作る。わたしがここで働くのは十八時から二十一時半、お酒を飲むお客さんもいるけれど、メニューはごはん一種類だけ。サイズがちょっと小さめになっても、高校生でも払える値段で。カウンターだけの小さな店とはいえ、ひとりで働くにはそれがちょうどいいところだった。

カウンターの中からは入り口が見えないけれど、お客さんがやってくるとドアの音でわかる。いらっしゃーいと言って、お客さんが入ってきたら、カウンターの端に置いてあるシールの山をしめす。

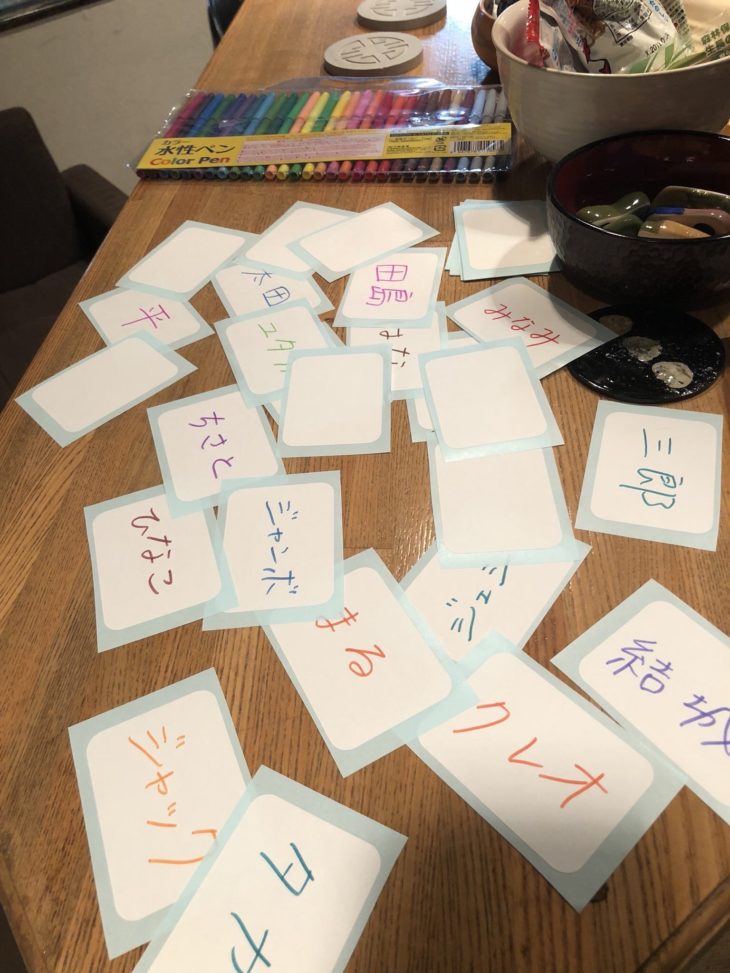

「きょうは『あたらしい名前カフェ』です。そこにある名札から好きな名前を選んで胸に貼ってくださいね。ここにいるあいだはその名前で呼びます。白紙のシールに自分で考えた名前を書いてもいいですが、今まで呼ばれたことのない名前にしてくださいね。わたしは『江藤』です。ごゆっくりどうぞ」

仕事のあいだはできるだけタフでしなやかでいようと思っていても、そのときだけはひそかに動悸がする。不安事項はたくさんある。まず、このあまり日常的でないセンテンスのつらなりがぜんぶ無事に伝わったかどうか。その上で、まったく初対面のこの人が、わたしの遊びに付きあってくれるかどうか。こういう場所だと知らずに来て、居心地が悪く思っていたらどうしよう。不快な顔をされたり怒られたりしたら……

しかしだいたいが杞憂に終わる。お客さんはこちらがびっくりするほどスムースにあたらしい名前を手にとって、胸に貼る。わたしはほっとして、言う。

「では、『アンソニー』、ご注文が決まったら呼んでください!」

こんなふざけたこと、かつ自分にへんな負荷がかかることをなんでしているかというと、これは「場の詩プロジェクト」という作品であって、これでいちおう「場に詩的なものが立ちあがるのを待つ」というコンセプトがある。言い忘れていたけれどわたしは詩人で、お客さんにてきとうな名前を名乗らせるのも、詩人としての作品づくりの一環、ということになる。

と、いうとそれらしく聞こえるけれど、実際にしていることはしょうもない。新たにやってきたお客さんが、おそらくあらかじめSNSでお知らせを見て名前を決めて来たのだろう、開口一番「うつのみや なまこです!」と名乗る。なんだそれ。

◆

わたしが、詩人である傍ら「しょぼい喫茶店」という喫茶店で働くようになったのは、2018年の6月のことだった。しょぼい喫茶店はニュースやなんかで話題になっていて、「就活に失敗した若い男の子が、SNS経由の劇的な出資を受けて開業した喫茶店」という下馬評の派手さのわり、店主の池田さんは最低限だが丁寧なコミュニケーションをとる方で、そこがよかった。ひとりで鍵を開けて入って、ひとりで営業をする。最後に池田さんが会計に来て、売り上げのうち決まった割合を受けとって、帰る。そのシンプルな雇用関係もすてきだった。

「週に一回、ひとりで喫茶店を開ける」という仕事について、はじめたころは何人かの知りあいに「なんでそんなことするの?」と不思議がられた。わたしがそれまでしてきた仕事といえば、詩を書くこと、舞台に立つこと、教えること。カウンターに立ったりごはんを作ったりすることは、一見これらとは無関係に見えたかもしれない。

が、わたしはどういうわけか、はなから喫茶店に立つことを詩人の仕事だと確信していた。喫茶店で詩を書くことはほとんどなかったけれど、自分は詩人としてここにいる、という意識は揺らがなかった。

◆

「あたらしい名前」の企画には実はねらいがある。「名前で呼びかける」という行為を誘発するのが目的だった。「あの」とか「すみません」ではなく、また「部長」とか「お前」ではなく、名前を呼ぶ、という行為。でもそれを本名でやってしまうと気恥ずかしいし、お互い気軽に呼びづらい。そこで、「あたらしい名前」が全員に名札でついていれば、呼びやすいし、それ以上にわけもなく呼びかけたくなるのではないか、という魂胆だ。

結果は期待以上と言えるだろう。わたしたちは初対面どうしで「ひなこ」とか「ロック」とか呼びあい、なにげない話をした。うつのみや なまこは、ずっと欲しかった車を最近買ったという。他のお客さんが、「うつのみや なまこさんは今おいくつなんですか?」とかふつうの相槌をいれる。それがわたしにはおかしくて仕方ない。げらげら笑っていると、べつの席から「江藤さん、すみません」と声がする。しばらく聞き流してから、それがわたしの名前だと気がつく。あわてて注文をとる。新しいお客さんがやってくると、その人がどんな名前を選ぶのかみんなわくわくして見守る。

帰っていくお客さんがいるときには、名札をつけたまま街に出てしまわないよう、入り口で名札を受けとってわたしが捨てることにした。わりに事務的な理由にもかかわらず、「名前を返し、捨てる」という行為にどこか神話的な儀礼の気配が漂ったのもおかしかった。

◆

名前を呼ぶ、という行為は、「あなたが見えているよ」と相手に教えることだ。話している内容はなんでもないことでも、文頭に呼びかけが入るだけで、会話しているふたりのあいだに薄く糸がつながる感覚がある。

「さおちゃんは、さいきんはどんなかんじですごしているんですか」

わたしがたずねると、黙って他の人の話を聞いていた「さおちゃん」が語りはじめる。だれかがなにかを語りはじめる瞬間、わたしは全身がしびれるような感じがする。どんな動悸も美しく思える、その瞬間を待つ以上の仕事なんてないような気がしてくる。

そして、さおちゃんはほんとうになんてことない、ゲームで徹夜した話なんかをするのだった。