「ポエムイズマネー」の日には、白紙をたくさん持っていく。それからカラーペン、マスキングテープ、そして、前の晩につくったたっぷりのマドレーヌ。看板にはこう書く。

「詩を書くとあなたの詩でマドレーヌを買えるよ!」

ここは、「マドレーヌがもらえる」でも、「マドレーヌと交換できる」でもなく、かたくなに「買える」だ。だって、今日はポエムイズマネーだから。今晩だけは、詩を書くことがお金のかわりになる夜なんだから!

宮沢賢治は有名な『注文の多い料理店』の序文に、

“わたくしは、これらのちいさなものがたりの幾きれかが、おしまひ、あなたのすきとほつたほんたうのたべものになることを、どんなにねがふかわかりません。”

という端正な文章を残しているけれど、わたしたちは「ほんたうのたべもの」でないほうの、すぐ腐る食べもののことだっていまだに必要としているのだから、こんな日があってもいいはずだ。

やってくるお客さんのなかには、はじめから詩でマドレーヌを買うことを楽しみにしてきた人もいれば、入店していきなりポエムイズマネーの看板を目にする人もいる。そのどちらにも、詩を書いたことがある人も、ない人もいる。詩を書かなければいけないというルールはないけれど、半数以上がペンを取ることを選ぶ。そして、詩が書かれはじめる。

◆

しょぼい喫茶店で働きはじめたころのわたしは、大学を卒業してすこし経ったころで、無職だった。正確には週に何度か家庭教師に行き、ときどき詩の仕事でもお金をもらえていたけれど、少なくとも非正規雇用者だった。

働きたくなかったわけではまったくない。賃金もそれなりにほしいし、なにより仕事をするのは好きだ。なのでいちおう就活もしたが、どこの面接を受けてもしっくりこない。仕事内容を好きになろうとしても、いっしょに働く人の雰囲気を見ようとしても、条件だけで選ぼうとしても、つねに奥のほうで醒めていた。面接官からもその様子が見てとれたのだろう、どこもきちんと不採用になり、結果、無職だった。

そうすると必然、仕事をするとはなにか、という問題と付きあいはじめることになる(無職には時間がある!)。詩人を名乗って作品を発表し、子どもに読み書きを教えていても、仕事をしていないことになるのはどうしてなんだろう。

ひとつには、単なる雇用形態のちがいがある。正社員として雇用されておらず、かといって個人で開業もしていないので、無職。でも、そんなことは「仕事」の本当のところとは遠いように思える。だれに雇われたわけでもなく家のなかで米を研ぐわたしの母のすがたを、「仕事をする」と呼ばずしてなんと呼ぼうか。彼女がひとりしずかに考えている時間すら、むしろ「仕事」と近いところにあるのではないか。そう思うと、詩人でいることも十分「仕事をする」に入るような気がしてくる。

とはいうものの、お金を稼げるかという問題が残る。当時実家暮らしだったわたしは、その点に関してはてんでだめで、まったく自分で自分を養えていなかった。

「詩は食えない」とよく言われる。言われっぱなしになっているのはくやしいが、自分も食えていないのでなんともしがたい。もちろん食えるかどうかでやっているわけではないけれど、食えないことをつづけているとなんとなく肩身が狭いし、つづけることにも工夫や体力が要るようになってくるから、食えるに越したことはない。

だれが洗いものやレジ打ちをしてもお金がもらえるのと同じように、だれが詩を書いてもお金がもらえたらいいのに。いや、いっそお金をあいだに挟むのをやめてみたらどうか。だれが書いた詩も、そのまま身体を飢えから守る食べものになればいいのに……

そういうわけで、「ポエムイズマネー」ができた。お金を払う代わりに詩を書くことで食べものが「買え」たら、ギリギリ「詩で食える」状態と言い張れるのではないか、という、ようはへりくつである。はんぶんが悪ふざけ、はんぶんが挑発のような企画だった。

(といっても毎日はできないし、間借りで営業している以上売り上げも立てないといけないので、ご飯や飲みものではなくおやつだけを細々と「詩で売る」しかできない、という、実際にこれで飢えを凌ぐには無理のある建てつけだった。そこはちょっと欺瞞っぽいけれど、もともとがただのへりくつというところで大目にみてもらいたい)

◆

マドレーヌを買いたければ詩を書いてください、と言われると、多くの人はまず、はにかむ。照れくさいような可笑しいような、拒絶もしないけれど受け入れるわけでもない、くらいの、距離のある表情だ。つぎには質問が飛んでくる。

「詩なんて書いたことないんですけど、大丈夫ですか?」

「ぜんぜん上手に書けないと思いますけど、いいですか?」

「本当に何のことを書いてもいいんですか?」

「短くてもいいですか?」

そのすべてに対し、「はい、いいですよ」と返す。何度かそういったやりとりをくりかえしたのち、お客さんは白紙に向かう。店内には、声と沈黙、そしてカラーペンのさらさらいう音とが、入れ替わり立ち替わり響く。

できあがる詩はさまざまで、思いつきの数行をそのまま書きつけたようなのもあれば、やたら個人的でシリアスなのもあった。「これ、ちゃんと詩っぽいですか?」と確認するお客さんに「詩っぽい、詩っぽい」と答えたら、となりに座っていた女性が笑って、紙いちめんにひらがなで

しっぽいしっぽいしっぽいしっぽいしっぽいしっぽいしっぽいしっぽい

と書いた。それを「これがわたしの詩ですよ」というので、それでマドレーヌを「売った」。一方端の席では、若い男性が机に額をくっつけて苦しんでいる。どうしても書けないが、どうしても今日ここで書きあげたいのだという。ようやく書き終えたとき、彼は長距離走を終えたあとみたいに疲れて見えた。いや〜俺は書けないよ、と言っていたおじさんは、酔っぱらうと急に二行くらい書いてマドレーヌを買っていった。

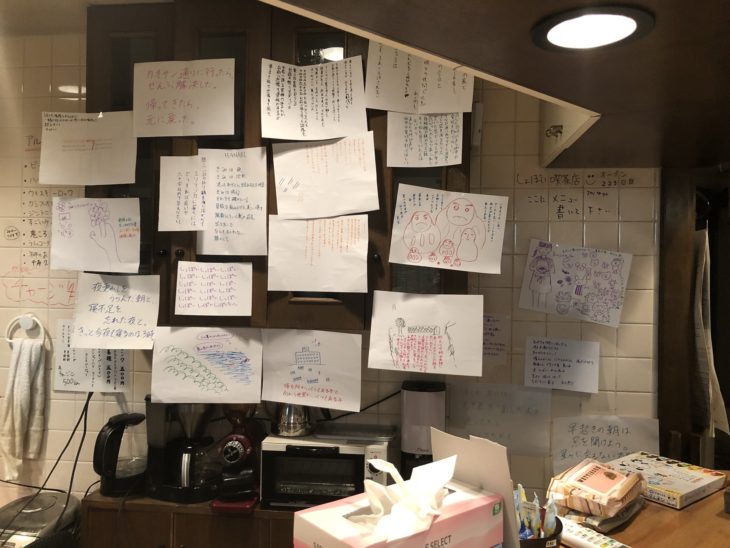

支払われた詩は、すべて店内の壁に貼った。マドレーヌが売れるたび、壁や棚の面積が詩で埋まり、最後には冷蔵庫の側面まで詩だらけになった。マドレーヌはひとつでいいからと言って、詩だけはいくつも書き残していった人もいた。最後まで詩をひとつも書かずにその場に居つづけて、ただ貼られる詩を端から読んでいる人もいた。

一度お金として支払った詩を持ち帰りたいんですけど、という人には、断固としてお断りした。

いいえ、これはわたしがお代としていただいたんですから、返せません。書いた詩を記録したければ写真に撮るかメモするかしてください。でもこの紙はわたしのものです。

マドレーヌは無事完売、わたしの手元にはたくさんの詩だけが残った。材料費はわたしが出しているんだから平気で赤字だったが、もうかったもうかったと思いながら帰った。

◆

詩を朗読するパフォーマンスで舞台に立つようになったはじめのころ、それまで一緒に創作をしていた仲間に「あいつは詩人をやめてパフォーマーになった」と陰口を言い回られたことがある。詩を受け取ってマドレーヌを売りながら、そのことを思い出していた。その人が見たら、しっぽいしっぽいしっぽい、は詩ではないし、ポエムイズマネーも詩人の仕事ではないと言われるだろう。

でもポエムイズマネーでは、詩といって支払われたものはすべて受け取り、同等にマドレーヌを売ることにしていた。思想のないやみくもな肯定のように映るかもしれないけれど、わたしにとっては決意に近かった。

詩で食う、ということに関しては、明確にあこがれのモデルを持っている。

大阪の釜ヶ崎に、ココルームという場所がある。カフェとゲストハウスが併設されていて、釜ヶ崎芸術大学という市民大学の拠点でもある。大学四年の夏休み、そこに住み込んで働いていた。

運営しているのは上田假奈代さんという方で、詩人の大先輩であり、なにを隠そう、わたしの師匠である。というか、わたしのほうで弟子を名乗っている、というほうが正しい。假奈代さんからはもっぱら「わたしに弟子入りを申し込んできた若い詩人」と紹介されるので、申し込んだことだけはいちおう認識されているはずだ。あいまいな関係だが、わたしはいつでも胸の底でそのことを誇りに思っている。

假奈代さんは、詩人のほかに「詩業家」という肩書きを持っている。詩を仕事にすることを言葉にした肩書きだという。

假奈代さんの仕事は、釜ヶ崎に各分野の芸術家や専門家たちを呼び込んで、釜ヶ崎のおじさんたちが自ら表現する場を作ること。そして、抑圧されがちな人たちが表現することのちから、「弱さのちから」を明らかにしていくこと。わたしが、詩を書くことのほかに「詩人の仕事」という領域を意識するようになったのは、少なからず假奈代さんから受けた影響だろう。

釜ヶ崎のおじさんたちが書いた詩を読んでいると、自分がこれまで詩についてこだわってきたことがくだらなく思える。なにが詩でなにが詩でないかを自分が判断できる気でいたけれど、それはひどく傲慢なことだった、という気がしてくる。假奈代さんは、ほかの詩人から「そんなことするより自分の作品のレベルを上げないと」と言われることがあるという。そう話しながら、さくひんの、レベルて、といって笑っている。どうして假奈代さんは仕事をするんですか、とたずねたら、「そら働かないと、生きていかなきゃいけないからね」とさらっと答え、それ以上はなにも教えてくれない。

詩で食いたいあまりにポエムイズマネーをやり、わたしが詩と食べものとを換えてほしかったはずなのに、なぜかわたしだけが赤字になって終わったことを思うと可笑しい。でも、ほんとうははじめから、わたしは食べものを詩で売りたかっただけだとも思える。

お金になりづらい、とるにたらない価値のようなものを、目に見えるかたちにしたかった。詩を書いた本人がどう思っていようと、わたしがわたしの意思で、それにマドレーヌひとつぶんの価値を宣言したかった。何が詩で何が詩でないかを分類するのではなく、価値がそこにある、というただそれだけのことを、わたしが決定したかったのだ。それはほとんど決意であり、そして、お金になるかどうか、という価値基準への復讐でもあった。

そしてきっと、なにを自分の仕事とするか、ということも、同様にわたしが決意するほかないのだ。

ポエムイズマネーで集めたお客さんの詩は、いまでも部屋にしまってある。とくに読み返すこともないし役にも立たないが、いちおう「資産」という扱いにして、通帳やなんかと同じ形式で収納している。へりくつと悪ふざけが、タンスの中でずっと続いている。

(4.17追記 一部内容を修正しました。)