10年前の夏休み。20歳になった私は、年の近い弟とともに、祖父の家を訪れた。

帰省するたびに祖父は「勉強は頑張っているのか」と問うのだけれど、こちらが答える前に、いかに不眠不休で勉強を頑張って要職に就いたかという長い話が始まる。これが本当に長くて、しかも、同じ話を繰り返ししゃべっている。私と弟は、いつ終わるのだろうか、なんて考えながらただひたすらに待っていると、やがて、スピーチが終わる。

長かった……麦茶飲みたい。アイスクリーム食べたい。辻利の抹茶。そんな邪念を察知した祖父は、圧迫面接ばりの質問を投げかけてくる。「勉強は頑張っているのか」、これまた長い質問というか詰問が、ここから始まるのが日常だった。

高校生の弟はともかくとして、大学生の私はまだ、遊んでいたい時期だったので、そこそこに頑張っていると返せば、祖父の眉間にシワ。「そんなんじゃのう、わしみたいになれんぞ、そんなんじゃのう、わしみたいになれんぞ、そんなんじゃのう、わしみたいになれんぞ」。THE YELLOW MONKEYの「JAM」っぽいフレーズだ、思考停止モードに入っている私を呆れた顔で見ていた祖父は、黙ったまま、唐突にどこかへ行ってしまった。私は何を思えばいいんだろう……何て言えばいいんだろう……。

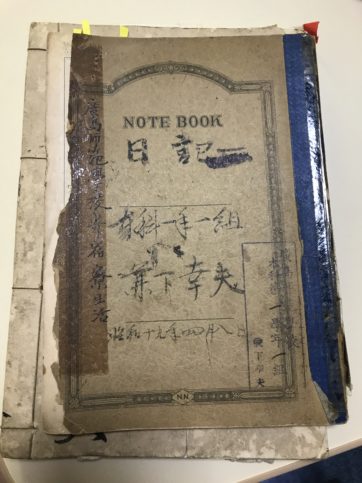

戻ってきた祖父が手にしていたのは、年代物のノートだった。表紙には「日記」と書いてある。「これ何?」と聞くと、戦死した兄が遺した日記だという。当時、広島高等師範学校(現在の広島大学)に通っていた祖父の兄は、幼い頃から優秀で、彼の自慢だった。いかに偉大かなんて話は耳に胼胝ができるくらい聞かされてきたけれど、遺品を見たのは初めてだった。確たる証拠は、その人がこの世に実在していたことを、否応なしに証明してくれる。祖父の兄は、確かにあのとき、あの時代にいた。

お前が20歳になったら読んでもらいたかったと、小さな声で絞り出すかのように言った。

学徒出陣で戦地に赴いた祖父の兄は、当時の私とほとんど変わらない年齢で戦死する。

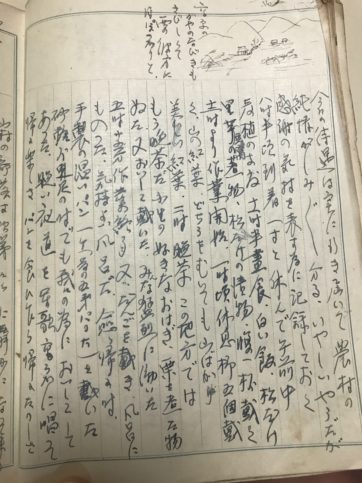

けれども、彼が亡くなるまでどんなことを考え、太平洋戦争の時代を生きていたのか。その日記には、つらい訓練の話や、「今日は雨でやることがない、寝転んでいたら今日が終わった」、帰省が許されたことへの喜びなどが、明るい文体と強い筆圧で書かれていた。ページをめくる手が進む。

明るかった前半部とは裏腹に、後半は「もう、疲れた」「亡くなった仲間を見送る」「友人の病気が治らない」などが、筆圧の弱くなってしまった文章で綴られている。その後、日記は途絶え、彼もこの世から去った。祖父が、じいちゃんが、なぜ20歳になった私に日記を見せたのか。その意味が少しだけわかった気がしたが、実際はわからなかったのかもしれない。渡した当事者しか知り得ないことだ。

日記を通して読むと、彼の生きたいという意思が伝わってくる。彼は生きたかった。生きて、戦後の時代を経験したかった。家族と一緒に老いて、生家で死ぬことを望んでいた。けれど、死や老いに抗いたいという、現代の普遍的な物語に、彼や彼の仲間たちが組み込まれることはなかった。

祖父はしばらく、何も語らなかった。さて、我が家へ帰ろうと腰を上げた折、祖父は私に、日記を預けると言って、最後に「絶対に返せ」と、こぼした。私は大学のある土地に戻っても、その日記を折に触れて読み返すようになり、しばらくしてから、ワードに文字として残すことに決めた。祖父もやがてこの世を去る。祖母も、父も母も、そして私も。

記憶なんてものはあてにならない、昨日の朝食ですらすぐに忘れてしまう。大事な友人の死も、いずれは風化する。それならば、記録として残しておけばいい。ふと、友人が家族のオーラル・ヒストリー(ファミリー・ヒストリー)を作っているという話を思い出した。今は少し恥ずかしくて無理、とは言っていられない。私たちは、ある日突然、大切な人が突然亡くなってしまうことを、「ありえないわけがない」と、よく知っている。後悔は何の意味も持たない、意味を持つ後悔はこじつけにすぎない。私たちは、今できることを、今やっておけなければならない。