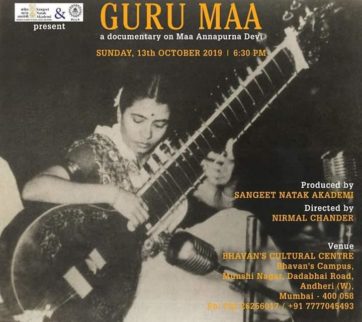

ムンバイーの先生の家に滞在していた頃。ある日、友人に誘ってもらい、アンナプールナー・デーヴィーのドキュメンタリー映画の試写会に行く機会を得た。

アンナプールナー・デーヴィーは、2018年10月に亡くなった偉大なインドの音楽家である。スルバハールという弦楽器の奏者だった。

「マイハール・ガラーナー」という流派の祖であるスィタール奏者アラーウッディーン・カーンの娘であり、アラーウッディーン・カーンの弟子で世界的に有名なスィタール奏者、ラヴィ・シャンカルの最初の妻でもある。彼女の兄はやはり有名なサロード奏者のアリ・アクバル・カーン。

彼女は多くの弟子を育てた。有名なバーンスリー(横笛)奏者であるハリプラサード・チャウラスィヤーもその一人である。

ドキュメンタリー映画の冒頭は彼女の葬儀のシーンからはじまった。そこで喪主を務めていたのは、彼女の近くに最後までいつづけた弟子のニッティヤーナンド・ハルディープルさんであった。彼も名高いバーンスリー奏者である。

数多くの弟子たち、そのまた弟子たちのあいだで、彼女は「グル・マー」として慕われてきた。それが映画のタイトルとなっている。

アンナプールナー・デーヴィーの音楽、さらに私生活は、第三者には全く近づくことのできないものであった。映画が描いたのは、弟子たちが語る言葉と、弟子たちの音楽のなかに生きている、アンナプールナー・デーヴィーであった。そこからしか、彼女に迫ることはできなかったのだ。

彼女は1963年を最後に、公衆の前で演奏することをやめてしまっている。残された音源はたった3つであると映画のなかか、そのあとのトークで言及された。音楽のことを深く知り、誰もがもてるわけではない技術を早くから習得し、音楽の名家に生まれた彼女が、人前で演奏しなくなるということはどれだけ大きなことだったか。

映画にはもちろん、本人の映像もあった。彼女のカメラ嫌いは有名で、インタビューを試みるもなかなか口を開いてくれなかったと、映画をプロデュースした「サンギート・ナータク・アカデミー」の所長、シェーカル・セーンさんはトークで語っていた。母語であるベンガル語で問いかけてみたら、やっと、ぽつぽつと言葉を発してくれたと。そして彼女が亡くなったのは、ニルマル・チャンドラ監督がこの映画に取り組み始めた、わずか5日後だったという。

アンナプールナー・デーヴィーには息子がいた。離婚後、息子はラヴィ・シャンカルについていき、彼女は一人、取り残されてしまった。

ムンバイーに移った後、彼女は再婚をした。息子も戻ってきた。許してほしい、音楽をもう一度教えてほしいと言って。

しかし、夫、そして息子は、彼女を残して亡くなった。

映画でその場面をみたとき、胸を締め付けられる思いがした。けれども彼女のそばには、「誰か」のために奏でられるわけではない、純粋な音楽が変わらずあり続け、それを継承していきたいと願う弟子たちがいたことも想像できた。

映画のなかで弟子たちは何度も言及していた。アンナプールナー・デーヴィーは、「バーバー(父であり師であるアラーウッディーン・カーンのこと)はこのように演奏していた」と説明し実演し、自分の解釈やアレンジを加えたりすることなく、弟子に伝えようとしていたことを。教えられたことに最大限の敬意を払い、それをできるだけそのままの形で、次に渡そうとしていたことを。

こうしたアンナプールナー・デーヴィーの音楽に向かう姿勢としばしば対比されるのが、ラヴィ・シャンカルのそれである。彼は、北インド古典音楽を世界的に広め、常に新しいことを、聴衆が好むことを探求し続けた。

一部の人しか知りえなかったアンナプールナー・デーヴィーの音楽と、世界中の人が聴いたラヴィ・シャンカルの音楽。

ラヴィ・シャンカルは、「インドの宝石(バーラト・ラトナ)」というインド最高の国家勲章を受賞している。アンナプールナー・デーヴィーは、何らかの受賞の話がきても、自分には必要ないと断っていたという。

どちらがあるべき姿なのか?なんていう問いかけは、できないし、したくない。

それでも、何のために、誰のためにインド音楽をやるのか?という問いは、誰しも考えたことがあるのではないかと思う。

アンナプールナー・デーヴィーの映画を見て、まず思い出したのがインド音楽の議論における「マールガ」と「デーシー」の区別であった。

いずれ原典にあたってきちんと考えてみたいと思うけれど、ここではひとまず、B・C・デーヴァの『インド音楽序説』(中川博志訳、東方出版、1994年)の20頁から引用しておきたい。

マールガとデーシーの区別についてはじめて言及した文献は、マタンガの著した『ブリハッデーシー』であるといわれる。年代についてB・C・デーヴァは5世紀としているが、6世紀から10世紀のあいだと考える研究者もいる。

ブリハット(偉大な)、デーシー(地方の、世俗的な)というタイトルが表すように、『ブリハッデーシー』は「デーシーサンギータ」と呼ばれていた世俗音楽について記述する。(「サンギータ」は音楽。)

マールガとデーシーは、以下のように定義されている。

「すべての成長のみなもとであり、創造者の瞑想の内にまず見出され、光り輝くシヴァ神の臨席の下でバラタや他の聖者たちによって奏でられた音楽は、瞑想の音楽である(マールガ=道)。」

「土地によってそれぞれ異なり、人びとを楽しませるように演じられ、心を惹きつける歌、踊り、楽器演奏、それがデーシー(世俗)と呼ばれる。」

また音楽学校の初学者向けの教科書Sangīt Śāstra Darpaṇ, bhāg 2 (Allahabad: Paṭhak Publication, 2018) は、次のようにマールガの音楽とデーシー音楽の違いをまとめている(19頁)。

1.マールガの音楽は神によって作られ、その目的はパラメーシュワル(最高神)に到達することである。デーシー音楽は人間によって作られ、その目的は人びとの心を楽しませることである。

2.マールガの音楽は不動である。デーシー音楽は変化するものである。

3.マールガの音楽は、多くの厳格な規則によって制限されている。そこでは、演奏家の独立性は全くない。デーシー音楽の規則は厳格ではなく、演奏家は非常に自由である。人びとの好みに応じて規則は変化する。

4.マールガの音楽は言葉中心である。デーシー音楽は音が中心である。

現代において演奏されているインド音楽は、デーシー音楽の方だろう。北インドで現在最もポピュラーな「カヤール」というジャンルはそもそも、エンターテインメント性の高い音楽である。

そんななか、アンナプールナー・デーヴィーがかかわっていたのは、マールガの音楽だったといえるのではないか。現代において、いや、インド音楽の長い歴史のなかでも、マールガ音楽を奏でることができた人は、どれくらいいたのだろうか。

私の歌の先生であるミーター・パンディットさんには、トゥシャールさんというお兄さんがいた。

彼は、6世代目になるパンディット家を継ぎ、グワーリヤル流派を背負う歌手としての未来を期待されていた。デリー大学で、グワーリヤル流派とそれへのパンディット家の貢献という博士論文も準備していた。

しかし1994年9月、彼は交通事故によってこの世を去った。27歳だった。

彼について、「神さまたちが、彼にそばで歌ってほしいから早くに天界に呼んでしまったんだ」と言った人がいた。いつどこで聞いた言葉だったのかは忘れてしまったのだけれど、強く印象に残っている。

彼が、師であり父であるラクシュマン・クリシュナラーオ・パンディットとともにステージで歌っている動画がYouTubeでもみられる。深く、なんと心地の良い声だろうか。

この声が、この世ではもう永遠に失われてしまったのかと思うと、深い悲しみに襲われる。でも、彼は今もどこかできっと、歌い続けているのだろう。