これまで、主に私自身の経験を例に挙げながら、インド音楽を学ぶにあたり、師を絶対的に信頼したうえで師から直接教えを受けとることの重要性について陰に陽に何度か言及してきた。

良い師に出会うこと、そして師と持続的に良好な関係を築くことはとても難しい。すべてを委ねることのできる師が存在し、不安や不満を感じることなく練習に集中することができるというのは、本当に幸せなことである。

「グル・シシュヤ・パランパラー(師資相乗)」という師から弟子への教授の伝統はインド音楽の根幹であり、その維持・発展を支えている。

師と弟子という二人だけの話のようにみえるが、師は自身の師から、その師もその上の師から・・と、音楽の知識・技術は代々受け継がれてきたものである。

このように、一つの伝統を継承してきた者たちから成るグループを「ガラーナー」といい、日本語では「流派」などと訳される。(1)

私の先生、ミーター・パンディットさんは「グワーリヤル・ガラーナー」に属している。グワーリヤルGwaliorとは、現在のマディヤ・プラデーシュ州に位置する都市の名前である。

グワーリヤルは古くから、音楽の聖地であった。グワーリヤルでは、誕生したばかりの赤ん坊でさえも、音楽の音で泣くというのだ。ここを支配の拠点とした「トーマル」(15~16世紀)と「シンディヤー」(18~20世紀)という二つの王家が音楽と音楽家を保護した。

第3回のコラムで登場した、ムガル第3代皇帝アクバルの宮廷楽師であったターンセーンはグワーリヤル近郊の村で生まれた。彼が音楽教育をはじめて受けたのは、マーン・スィン・トーマルが建てた音楽学校においてであった。第1回のコラムに載せた写真は、グワーリヤルに現存するターンセーンの墓である。

「過去にもおらず、未来にもいないna bhūto na bhaviṣyati」音楽家と称されるほど、インド音楽におけるターンセーンの位置は特別なものである。

ターンセーンの頃に盛んだった音楽は、「ドゥルパド」というスタイルであった。現在の北インドで盛んな「カヤール」というスタイルを広めたのはグワーリヤルの楽師たちであった。

19世紀に活躍した「カーン3兄弟」(ハッスー、ハッドゥー、ナットゥー・カーン)はグワーリヤルのカヤールのスタイルを確立し、多くの弟子を育てた。

ナットゥー・カーンの養子となったニサール・フセイン・カーンは、ハッドゥー・カーンにも習い、音楽の大パトロンであったジャヤージー・ラーオ・シンディヤーの宮廷で演奏していた。

ジャヤージー・ラーオの死後、音楽家への報酬が激減した。ニサール・フセインは困窮し、友人であったヴィシュヌ・パンディットの家に滞在するようになった。

ヴィシュヌ・パンディットの息子の一人、シャンカル・パンディットはニサール・フセインと良い師弟関係を築いた。1916年にニサール・フセインが亡くなったとき、彼の葬儀をとりしきったのは、シャンカル・パンディットの息子のクリシュナラーオ・シャンカル・パンディットであった。この人が、私の先生の祖父であり師である。

ここまでの記述は、前回のコラムの最後に少し言及した、ミーター先生のお兄さんが取り組み、それを引き継ぐ形で先生が完成させた研究成果をまとめた本India’s Heritage of Gharana Music: Pandits of Gwalior (Gurgaon: Shubhi Publications, 2018) を参考にした。

ミーター先生に弟子入りすることが決まったあと、この本を携えて、私はグワーリヤルを訪れた。ここで掲載したグワーリヤルの写真はそのときに撮影したものである。

ちょうど、毎年9月か10月に開催される、クリシュナラーオ・シャンカル・パンディットさんを偲ぶ記念コンサートが行われるというタイミングであった。クリシュナラーオさんは、王家の保護がなくなってもずっと、1989年に亡くなるまでグワーリヤルを拠点に音楽活動を続けた。クリシュナラーオさんの息子であり先生の父であるラクシュマン・クリシュナラーオ・パンディットさんはデリーに移住し、先生は生まれも育ちもデリーだが、親族の一部は今でもグワーリヤルにおり、同地に対する思い入れも強い。

私がグワーリヤルでのコンサートを訪れたとき、ミーター先生はロンドンにいたため不在であったが、勇気を振り絞って、会場で父のラクシュマンさんに挨拶に行ったことをよく覚えている。

何も分かっちゃいなかったけれど、グワーリヤルの大地を歩き、そこで奏でられる音を聴き、これからお世話になる先生の父であり師である人と言葉を交わし、漠然と、私はこの地の伝統に連なることができるのだという喜びに震えた。

そして翌年の2019年には、先生の生徒として一緒にこのコンサートに訪れることができ、本当に嬉しかったものだ。

「グワーリヤルはガラーナーのガンゴートリーである」という表現がある。ガンゴートリーは、ガンジス川という大河のはじまりの場所である。

現存するカヤールの声楽には、いくつか有名なガラーナーがある。グワーリヤル、アーグラー、キラーナー、ジャイプル・アトゥラウリー、パティアーラー、インドール、メーワティー・・などである。それぞれのガラーナーは、カヤールの組み立て方や歌い方のスタイルなどにおいて類似点と相違点をもつ。(2)

これらのなかで最も古いのがグワーリヤル・ガラーナーであるといわれ、別のガラーナーの設立者の師がグワーリヤル・ガラーナーの人であったというケースが複数ある。

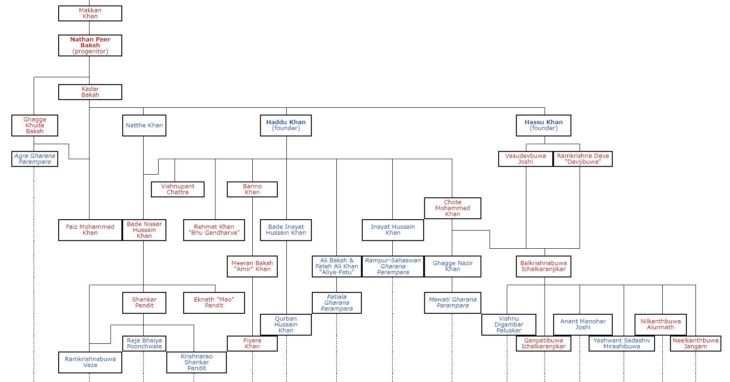

ウィキペディアのGwalior Gharanaの項目の表が大変よくまとまっていたので以下に抜粋する。アーグラー、パティアーラー、ラームプル・セヘスワーン、メーワティーといった別のガラーナーが枝分かれしていった様子がわかる。

自分に与えられる音楽は、多くの人の手に渡りつつ、大切に引き継がれてきたものである。

そのことに改めて思いをはせるとき、先生から受けとる音楽がどうしようもなく愛おしくなると同時に、緊張で背筋が伸びる。これは過去の人びとの営みをすべて引き受けることであり、途切れさせてはならない未来へのバトンを受け取ることでもあるのだ。

ただ、グワーリヤル・ガラーナーの先生に習っているからといって、私はまだ、グワーリヤル・ガラーナーの者であると名乗ることはできない。

12年習ってやっと、グワーリヤル・ガラーナーの歌い手であると認められるといわれている。

12年後、自分がどこで何をしているのかさっぱり見当がつかないが、音楽はきっと、続けているのだろうな。

(1)ここでは非常に大雑把にまとめてしまったが、「ガラーナー」の定義は本来であれば、慎重に記述しなければならないテーマである。例えば、田森雅一氏の『近代インドにおける古典音楽の社会的世界とその変容―“音楽すること”の人類学的研究』(三元社、2015年)は、ガラーナーの発展史を中央に据え、近代インドにおける古典音楽の様相を描き出した大著である。

(2)別々のガラーナーに属する複数の師から習う場合もある。ガラーナーとの距離の取り方は現代のインド音楽界において議論になるテーマである。私の先生のようにガラーナーの名前を全面に出して活動している人の方が実際は少ないように感じる。2019年9月、ビハール州の州都パトナーで行われたFestival of Literature on Musicという2日間のイベントにおいて、先生はGharana: From Where the Music Flowsというセッションに登壇した。このイベント全体を取り仕切った人も登壇し、「自分はガラーナーには否定的だ」とはっきり述べた。彼の発言・考え方に対して、セッション終了後先生は非常に憤慨していた。他方で先生は、さまざまなガラーナーの師から学んだ経験をふまえ、ガラーナーにこだわらず良いものを取り入れればよいというパドマー・タルワールカル(先生よりもずっとベテランの歌手である)の考え方は批判しなかった。