気持ちの良い日々が続いている。この5月という時期は最高である。風が気持ちよく若葉が美しく光が心地よい。

そのタイミングで鳩が巣を作り始めた。今私の住む家は少し郊外にあって、3F相当の高さなのだが、ふと目をやると向かいの木に鳩の巣がある。コロナの影響で人の移動が少なくなって自然が戻って来たと言うニュースはよく流れているが、確かにいろいろな鳥を見る回数が増えている。しかし巣を見ると嬉しく、小躍りしたい気分になる。にょきにょきわらわら、ニョキニョキ笑笑

第二波に要警戒だが、やっとこちらの封鎖も少し緩和の方向に向かっている。人の流れが戻って来ても、こうして見る鳥たちがこれからも来れたら良いなと思う。

><><><><><><><><><><><><><><><><

さて、いよいよ写真集「指と星」について書きたいと思う。

この写真集は前作の「空に泳ぐ」から7年ぶりの発売になる私にとって2冊目の本。その間に私は海外に移住して、作品も大きく変わる一方で、変わらないものや変わる前に残しておきたいものへの執着を自覚する時間でもあった。この写真集は潮目のように新しいものと記憶が混じり合うような写真集になっている。

そういう意味でこの写真集に込めた思いというのはシンプルではない。その全てを一回で書くのは難しいので、今回は光のスリットに絞って話したいと思う。

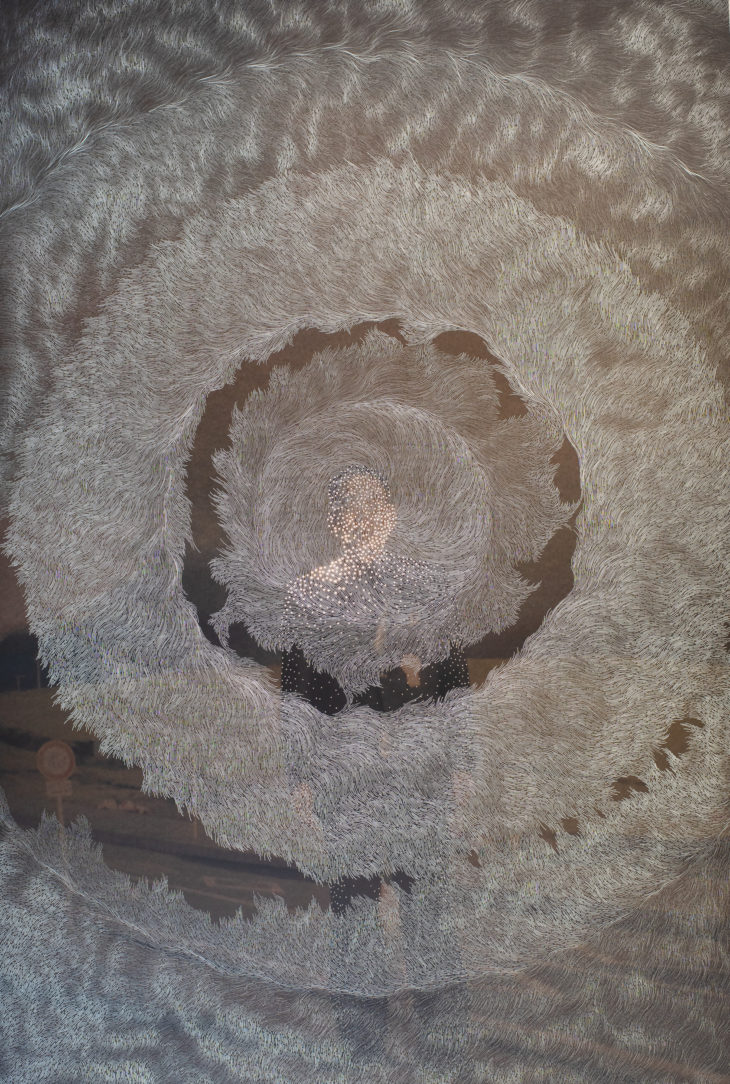

光のスリット。それはプリントされた写真の紙に、カッターナイフでスリットを入れ、それを太陽にかざして光を透すことで表現している。そのスリットが光を透して輝き、そして写真の持っていた世界を変容させ、魅力を与えている。魅力というと抽象的だが、もっと言えば装飾性と抽象性を写真に加えたかったのだと思う。

装飾性

それについて考えが深まったのはパリに住んだからだ。この街のバスに乗って10分も建物を眺めていたらその建物の装飾の豊かさに目を奪われる。ベルエポックの、大量生産だが画一化がそこまで行っていない世界、装飾性が尊重される時代の建物。それらが色々な幸運によっていまでも多くここにある。

加えて教会のステンドグラス。パリの観光名所になっていないような教会でも、様々なステンドグラスが飾られているが、それらもまたどれもオリジナリティーに溢れ美しい。そして光がそれに命を与えている。

装飾というと本質ではないと考えられがちだが、一周回って考えると、装飾こそが本質ではないかということも思われてくる(それはそもそも本質とは何かという問いを生む)。本質自体も装飾によって規定されるが、その二つが混じり合う中に新しい世界が生まれると思うし、そのために私は光が大切だと感じている。今回の写真集の元になった写真はほとんどが日本で撮影した写真だったが、スリットを入れて改めて撮影する場所はフランスだった。二つの光が混じり合う中で見えてくる美しさを提示できたらと考えた。

象徴性

写真は現実を写す。ポートレイトであれ風景であれ。デジタルであれフイルムであれ「かつてそこにあった」という事実が紐つくのが写真だ。その現実との紐付けが好きだからこそ私は写真を選択しているのだが、一方で、その紐付けの具合を緩めたり、時には別の所に「誤配」したいと考えるようになった。それはある意味記憶を個人のものから共有する作業に似ている。光のスリットを入れることで幾らかの情報が抜け落ち、一方で見る人の想像が入り込む「空白」が生まれる。そこにまた新しい世界が生まれることを期待しているのだ。

一方でこの考えは前作の「空に泳ぐ」から引き継いでいる。違うのは前作の方がよりラディカルだったことだろうか。前作は切るのではなく、写真に穴を開けて太陽の光を通している。この変化は前作を作った30代頭と、今作の30代後半の私自身の変化を象徴しているのだろう。一言で言えば「丸くなった」のだろうが、「丸い刃はよく切れる」という歌詞もあるくらいなので、まあ変化をより深めていくために意識していきたい。

今作には何枚か、スリットも穴もどちらもが共存している写真がある。移行期と言えるものかもしれないが、その過程の中だからこそ見いだせる美を私は大切に感じている。

よくこんなにもカッターを入れると大変なのでは無いかと質問されるが。まあ、もちろん大変なのだが一方で嬉しくもある。写真を撮るというのは一瞬で決まる。シャッタースピードが250/1でも25/1でも1秒でも、それこそシャッターを押した瞬間に全てが決まることに変わりない。一方でこのスリットというのは本当に膨大な時間がかかる。平均2週間くらい。A1くらいのサイズになると1ヶ月以上かかったりする。それはある意味人生の尺の中で作れる作品数を規定するが、だからこそそれが嬉しい。私の人生で作れるものがここにあるという感覚、絵描き的な感覚なのだろうか。なかなか共有しづらいと思うけど、私にとってはそれが大切な感覚なのだ。

まあ、子供の時から切ることが好きだった。もらって来た竹を彫刻するのがいちばんの楽しみだった人間なので、肌に合うという感覚があるからできることなのだろう。好きじゃ無いとできないし、好きだからこそやりたいのだ。

こうしたスリットを入れる被写体は、モデルさんもあるが自分の家族写真を使うこともある(ここも前作から引き継いだところ)。これは両親の新婚旅行の時の写真から作っている(服が時代を感じさせる)。スリットが光を受けて水面のように光ることで、私がいなかった時の私の家族に近づきつつ、それを共有のものにしていけたらと思う。

全ては最後には光になるのだ。

><><><><><><><><><><><><><

紙の本

ほんの一部だけの紹介だがこのような感覚でつくった写真集。興味を持ってくれたら実際に紙の本で手に取ってみてもらえたら嬉しい。

自分自身が編集作業をしていて痛感したが紙の本は電子書籍とは根本的に異なる。紙に印刷されて光の反射でフォルムや色を判断するCMYKのプリントと、自らが光る液晶から浮かび上がるRGBのディスプレイでは見え方が異なるのはもちろんだが、物質感が全く違う。紙には自ら重さがある。紙の重さなんだから大したことないと思いがちだが、この指を這わせたり、ページをめくる時の神経に伝わる感じはたまらない。

印刷というのはとんでもないお金がかかるので、今後ますます紙の本を出すのは難しくなるだろう。一方でこの感覚がある限りは紙で本を作る意味はまだまだなくなることはないだろう。おそらくメディアというよりはコレクションするものとして高級化していくことは間違い無いと思う。それは少し寂しくもあるがまた変化に合わせて新しいものを作っていくきっかけにしていくしかない。なんでも思った通りにはいかないが、それをうまく変えていくことが人生なのだ。

「指と星」

3600円+税|210×297㎜|64ページ|ハードカバー

寄稿 : 齋藤陽道, タカザワケンジ

ブックデザイン : 高見清史

発行 : リブロアルテ

発行年 : 2019

ISBN 978-4-904541-20-3